みんな一度は習ってきた萬葉集。

何首くらいの歌を覚えていらっしゃるでしょうか。

また、ご贔屓の作者はおられましたでしょうか。

ここでは、ごく簡単に「萬葉集」の説明をしましょう。

〈 名前の由来〉

5つの説がありますが「万(よろず)の言の葉を集めた」の意であるとの説が有力です。

〈成り立ち〉

いつ、誰によって編纂されたかという動かぬ証拠はまだありませんが、 大伴家持説が有力となっています。編者は「古事記」「日本書紀」「古歌集」 「柿本朝臣人麿歌集」「笠朝臣金村歌集」「高橋連虫麿歌集」などを参考にして 編纂したのではないかと言われています。

」

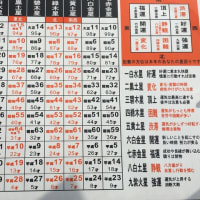

〈収録された歌の数〉

全二〇巻

短歌…四一七三首

長歌………二六二首

旋頭歌………六一首

合計……四四九六首

〈収録されている時代〉

仁徳天皇の時代(五世紀前半)~天平宝宇(七五九)までのおよそ四〇〇年間に亘ってます。このうち斉明天皇から淳仁天皇にいたる十一代、約一〇〇年間に作られたものが大部分です。

最古の歌…16代仁徳天皇の皇后、磐姫皇后(いわのひめのおおきさき)

「君が行きけ長くなりぬ山尋ね 迎へか行かむ待ちにか待たむ」

最新の歌…27代淳仁天皇の天平宝字3年正月1日(759年)の大伴家持

「新しき年の始(はじめ)は初春の 今日ふる雪の いや重け吉事」

〈時代の区分と作者たち〉

第一期 成立期<大化飛鳥時代>

舒明元年(629年)から壬申の乱(672年)の44年間。

代表歌人には、天智天皇、天武天皇、持統天皇、額田王など。

第二期 完成期<藤原京時代>

壬申の乱以降(673年)から奈良遷都(710年)の38年間…

代表歌人には、柿本人麿、高市黒人、大伯皇女、石川郎女など。

第三期 展開期<奈良朝前期>

奈良遷都以降(711年)から天平5年(733年)の22年間。

代表歌人には大伴旅人、山上憶良、山部赤人、高橋虫麿など。

第四期 衰退期<奈良朝中期>

天平6年(734年)から天平宝字3年(759年)の25年間。

代表歌人には大伴家持、田辺福麿、狭野弟上娘子、笠女郎など。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます