少し休憩すれば本日二つ目の秘湯の蒸ノ湯には2時に宿を出発、こちらは10分ほど走れば到着する。この温泉もアスピーテラインから脇道に入って下っていくのだが、その道のりが玉川温泉より長いから冬場の除雪が出来なくて、半年ほどは閉鎖になるという。

こちらも玉川温泉と同じように谷間から噴気(冒頭写真は駐車場から見た風景)が立ち昇って、その中に露天風呂や岩盤浴テントなどが点在するのが見える。

一軒宿の蒸ノ湯

一軒宿の蒸ノ湯

この日は若女将が室内にある神社の前で温泉の説明をし、内風呂と露天は違う泉質で是非両方に入ってと、それとここは子宝の湯として有名だからここに金勢神社がありますという。見ればこれまた立派なモノが大小ズラッとコケシみたいに立てて並べられていて皆さんがホーと、小さい笠を被せたものはお土産にもなっているではないか。面白がって買っていく奴もいるかもしれないが、このツアーの面々はもう用無しではあるな。

玄関奥に金勢大明神

玄関奥に金勢大明神

何箇所からも噴煙が立ち上り、むき出しの岩場には硫黄分がこびりつく谷間に露天風呂と岩盤浴テントがあって、最初に入った露天風呂はお体裁程度に囲っただけのまさに野天にポツンと、男女別と混浴の三つがあって、大自然の真っ只中で野趣あふれる温泉万歳気分が味わえる。温度測定にきた従業員に泉質を訊いたら酸性の単純硫黄泉だそうで、源泉は高温なので山の水も流しこんで調節していたが、浴槽の底には硫黄分の泥が溜まっていて如何にも効き目がありそうじゃないですか。

左手が混浴露天風呂、中央テントが岩盤浴、右手陰に男女露天風呂(テラス露天から)

外に二箇所あるテントの岩盤浴は玉川温泉よりも温度は低いようで、午前中に入ってきたからもう入る人はいなかった、時間も少なかったしね。

内風呂はここも木造の浴槽ではあるが一つだけでそんなに大きいものではない、それと男のほうは露天には一旦出てからでないと入れないのがやや不便ではある。内風呂の泉質表示にはPH2.4の酸性泉とあって泉温は88.8℃で適温に加水とある、溶存物質は779mgだから分類上は単純温泉ということになる。こちらは加水しているからかPH2.4という強酸性には感じられず、むしろ柔らかい感じの湯であった。

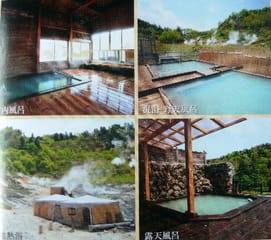

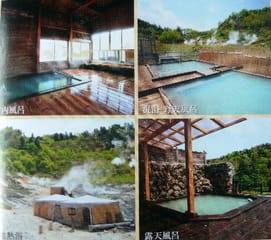

宿のパンフレットより

宿のパンフレットより

内風呂では地元客とお喋り、でも訛りがひどいから半分程度しか聞き取れない、でもここが冬季閉鎖になって玉川温泉は通年営業なのは自治体の違いじゃないかという話、確かに客が殺到する玉川温泉は税金も相当に納めているだろうからね。最後にこちらのテラスみたになった露天風呂に入って蒸ノ湯も終了。3時半の迎えのバスが来たのだが、一人だけが待てど見当たらず、あとで連絡をもらったら迎えにくるからと10分ほど待ったところでその連れ添いを残して宿に戻る。この辺りは熊も出没するところだからと心配したが、我々が出発してから数分後に戻ってきて時間を間違えたんだそうだ。もうモウロクしちゃう年代の輩ばかりだからね。

宿に戻ってからもまだかなり時間があるから大沼あたりを散策しようと、出掛けたのは我々夫婦だけではあったが、湿原なら花も見られるだろうから行かない手はないのにね。大沼の前にも秋田県側の八幡平ビジターセンターがあって、観光客用の駐車場もかなり広い。道路わきに休んでいる作業衣の人がいて、見たらここらで作業する人はクマ除けの鈴などを持っているらしい。道路を渡ったところにある大沼は周囲を木道で一周できるようになっていて、時計回りに回れば湿原が続き、最後のほうは崖上の道となっていて八幡平レークインまでで約30分ほどの散策、二人だけだからクマが出ないかヒヤヒヤという女房、最後はおとなしく寝ている檻のツキノワグマにさようならする。

秋田側のビジターセンター

秋田側のビジターセンター

グリーンホテルからすぐに大沼が こんな木道で熊に出会ったら、ゾー

ここで見つけて撮った花の写真はニッコウキスゲ、シモツケソウ、ワタスゲ、ハクサンシャクナゲ、ハクサンチドリ、ギボウシなど、周辺にはタニウツギのほかあとで図鑑で調べてミヤコグサ、ニガナ、ヤマブキショウマなどと思われる花々も、それと樹木に蒔きついて白い花を咲かせているのはツルアジサイだと宿の支配人に教えてもらった。約小一時間の散策でこんなに花を見つけられるんだから皆さん歩くべきじゃないですか、頂上付近の八幡沼周辺や後生掛から焼山越えで玉川温泉までのハイキングコースなども花の宝庫だとは、今回の参加者で玉川温泉に何度も来たという70歳ぐらいの小柄な人の話、でもこういうツアーで楽に来られてさらにいろいろな温泉にも入れるのが一番だと、これには僕も大賛成です。

ワタスゲ シモツケソウorウスゲオニシモツケ

ニッコウキスゲ ハクサンシャクナゲ ハクサンチドリ

ギボウシ ミヤコグサ?

タニウツギ ヤマブキショウマ?

ニガナ? ツルアジサイ

散策後にはやはり宿の温泉で汗を流してからの、二日目の夕食も基本の品数と組み合わせは昨日と同じではあるが、使っている材料を変えていて連泊で同じと言われないように工夫している。メインは今度は岩手側」の郷土料理のひっつみ鍋で、味噌味ホイル焼が鶏肉となり皿物が茶碗蒸しと変って、刺身はイカにと、小鉢は白和えから山菜煮物となっていた。この晩のものもなかなか美味しう御座いましたとあっという間にご馳走さん、でも皆さんはもっと早く食事を済ましますねぇ、飲みながらもっとゆっくりすればいいのにね。

二日目の夕食

二日目の夕食

ひっつみ鍋 鶏肉ホイル焼

茶碗蒸し 山菜煮付け イカ刺し

この日も早々と8時には寝てしまって、二日目は途中目覚めたのは二度ほどといい睡眠をとれたようだ。

こちらも玉川温泉と同じように谷間から噴気(冒頭写真は駐車場から見た風景)が立ち昇って、その中に露天風呂や岩盤浴テントなどが点在するのが見える。

一軒宿の蒸ノ湯

一軒宿の蒸ノ湯この日は若女将が室内にある神社の前で温泉の説明をし、内風呂と露天は違う泉質で是非両方に入ってと、それとここは子宝の湯として有名だからここに金勢神社がありますという。見ればこれまた立派なモノが大小ズラッとコケシみたいに立てて並べられていて皆さんがホーと、小さい笠を被せたものはお土産にもなっているではないか。面白がって買っていく奴もいるかもしれないが、このツアーの面々はもう用無しではあるな。

玄関奥に金勢大明神

玄関奥に金勢大明神何箇所からも噴煙が立ち上り、むき出しの岩場には硫黄分がこびりつく谷間に露天風呂と岩盤浴テントがあって、最初に入った露天風呂はお体裁程度に囲っただけのまさに野天にポツンと、男女別と混浴の三つがあって、大自然の真っ只中で野趣あふれる温泉万歳気分が味わえる。温度測定にきた従業員に泉質を訊いたら酸性の単純硫黄泉だそうで、源泉は高温なので山の水も流しこんで調節していたが、浴槽の底には硫黄分の泥が溜まっていて如何にも効き目がありそうじゃないですか。

左手が混浴露天風呂、中央テントが岩盤浴、右手陰に男女露天風呂(テラス露天から)

外に二箇所あるテントの岩盤浴は玉川温泉よりも温度は低いようで、午前中に入ってきたからもう入る人はいなかった、時間も少なかったしね。

内風呂はここも木造の浴槽ではあるが一つだけでそんなに大きいものではない、それと男のほうは露天には一旦出てからでないと入れないのがやや不便ではある。内風呂の泉質表示にはPH2.4の酸性泉とあって泉温は88.8℃で適温に加水とある、溶存物質は779mgだから分類上は単純温泉ということになる。こちらは加水しているからかPH2.4という強酸性には感じられず、むしろ柔らかい感じの湯であった。

宿のパンフレットより

宿のパンフレットより内風呂では地元客とお喋り、でも訛りがひどいから半分程度しか聞き取れない、でもここが冬季閉鎖になって玉川温泉は通年営業なのは自治体の違いじゃないかという話、確かに客が殺到する玉川温泉は税金も相当に納めているだろうからね。最後にこちらのテラスみたになった露天風呂に入って蒸ノ湯も終了。3時半の迎えのバスが来たのだが、一人だけが待てど見当たらず、あとで連絡をもらったら迎えにくるからと10分ほど待ったところでその連れ添いを残して宿に戻る。この辺りは熊も出没するところだからと心配したが、我々が出発してから数分後に戻ってきて時間を間違えたんだそうだ。もうモウロクしちゃう年代の輩ばかりだからね。

宿に戻ってからもまだかなり時間があるから大沼あたりを散策しようと、出掛けたのは我々夫婦だけではあったが、湿原なら花も見られるだろうから行かない手はないのにね。大沼の前にも秋田県側の八幡平ビジターセンターがあって、観光客用の駐車場もかなり広い。道路わきに休んでいる作業衣の人がいて、見たらここらで作業する人はクマ除けの鈴などを持っているらしい。道路を渡ったところにある大沼は周囲を木道で一周できるようになっていて、時計回りに回れば湿原が続き、最後のほうは崖上の道となっていて八幡平レークインまでで約30分ほどの散策、二人だけだからクマが出ないかヒヤヒヤという女房、最後はおとなしく寝ている檻のツキノワグマにさようならする。

秋田側のビジターセンター

秋田側のビジターセンター

グリーンホテルからすぐに大沼が こんな木道で熊に出会ったら、ゾー

ここで見つけて撮った花の写真はニッコウキスゲ、シモツケソウ、ワタスゲ、ハクサンシャクナゲ、ハクサンチドリ、ギボウシなど、周辺にはタニウツギのほかあとで図鑑で調べてミヤコグサ、ニガナ、ヤマブキショウマなどと思われる花々も、それと樹木に蒔きついて白い花を咲かせているのはツルアジサイだと宿の支配人に教えてもらった。約小一時間の散策でこんなに花を見つけられるんだから皆さん歩くべきじゃないですか、頂上付近の八幡沼周辺や後生掛から焼山越えで玉川温泉までのハイキングコースなども花の宝庫だとは、今回の参加者で玉川温泉に何度も来たという70歳ぐらいの小柄な人の話、でもこういうツアーで楽に来られてさらにいろいろな温泉にも入れるのが一番だと、これには僕も大賛成です。

ワタスゲ シモツケソウorウスゲオニシモツケ

ニッコウキスゲ ハクサンシャクナゲ ハクサンチドリ

ギボウシ ミヤコグサ?

タニウツギ ヤマブキショウマ?

ニガナ? ツルアジサイ

散策後にはやはり宿の温泉で汗を流してからの、二日目の夕食も基本の品数と組み合わせは昨日と同じではあるが、使っている材料を変えていて連泊で同じと言われないように工夫している。メインは今度は岩手側」の郷土料理のひっつみ鍋で、味噌味ホイル焼が鶏肉となり皿物が茶碗蒸しと変って、刺身はイカにと、小鉢は白和えから山菜煮物となっていた。この晩のものもなかなか美味しう御座いましたとあっという間にご馳走さん、でも皆さんはもっと早く食事を済ましますねぇ、飲みながらもっとゆっくりすればいいのにね。

二日目の夕食

二日目の夕食

ひっつみ鍋 鶏肉ホイル焼

茶碗蒸し 山菜煮付け イカ刺し

この日も早々と8時には寝てしまって、二日目は途中目覚めたのは二度ほどといい睡眠をとれたようだ。