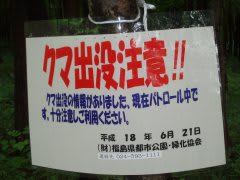

この道を ヤマユリの写真撮りながら歩いていたら

前から歩いて来る人が 鈴を鳴らしながら歩いて来られた。

「エッ!・・・・」

まさかねぇ

その道の脇にこんな看板

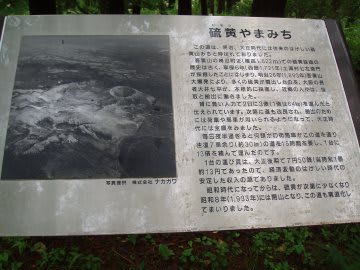

硫黄やまみち

この道は 明治 大正時代には往来のはげしい硫黄山道

とよばれておりました。

吾妻山の桶沼付近(標高1.622m)での硫黄採掘の歴史は古く

享保6年(西暦1.721年)土湯村七左衛門が採掘したことにはじまり

明治26年(1.893年)吾妻山大爆発により、多くの硫黄が噴出したのを

大阪の長者大井七平が、本格的に採掘し、近郷の人々は

採取と搬出に働きました。

背負い人力で2日に3俵(1俵は64kg)運んだと伝えられています。

次第に道も改良され、搬出のためには荷車や馬車が用いられるようになって

大正時代には全盛をみました。

毎日夜半過ぎると何頭かの荷馬車がこの道を通り

往復7里あまり(約30km)の道を15時間を要し

1台に13俵を積んで運んだのです。

一台の運び賃は、大正後期で7円50銭(当時米1俵約13円であったので)

経済変動の激しい時代の安定した収入の源でありました。

昭和時代になってからは、硫黄が次第に少なくなり

昭和8年(1.933年)には閉山となり、この道も廃道化してまいりました。

2004年10月16日撮影 の桶沼

このあたりで 硫黄が取れていたんだね

今は コバルトブルーのとってもきれいな沼でした。

ヤマユリの他にも あざみやトラノオも咲いていました。

マウスオンしてみてね

花の写真をとって・・・

ふっと先の方に目を向けたら・・

「ギョエ~~~~~

」

」

←クリックよろしくお願いいたします。

←クリックよろしくお願いいたします。