京都・木屋町通り

☝ 3月の投稿記事の続きです

鴨川に出ました

中央分離帯の一角に、歴史の動いた場所として、

牛若丸(のちの源義経)と弁慶像がありましたが

チラ見で済ませ、

(振り返って)

アオサギ、少し離れた所にはマガモも、お休み明けのよう

のどかな朝の風景をのんびり楽しんで

鴨川にかかる松原橋

その松原通に架かる松原橋は

他大橋と比べると幅も狭く地元の橋っていったところです

ちょうど北には四条大橋、南に五条大橋があり、その間に架かる橋

実はこの松原通、平安時代の五条大路であり、この松原橋はかつての五条橋

嵯峨天皇の勅命で清水寺参道へ続く橋が架けられたのが五条橋

当時はかなりの通行量の目ぬき通りだったそうです

通りの両側には松並木もあったことから、五条松原橋とも呼ばれていました

安土桃山時代に、豊臣秀吉が方広寺大仏殿造営の際

ここに架かる橋を平安京・六条坊門小路(現在の五条通)に架け替え五条橋と称した

そのため、名称から「五条」がはずれ、松原橋と呼ばれるようになりました

能でいう*橋弁慶

牛若丸と弁慶の五条の橋の戦いは

現在の五条橋ではなく、こちら松原橋でした

*比叡山の僧、武蔵坊弁慶は、

祈願のため五条の天神(または北野天神、あるいは十禅寺)に参詣をしようと思っていたところ、

従者から、五条の橋に化け物のような人斬りが出るので、止めるよう進言されます。

いったんは思いとどまった弁慶ですが、怖気づいたと思われてはならないと

怪しい人斬りを退治することを決意し、夜になるのを待ちます。

弁慶が五条の橋へ行くと、牛若丸(牛若)が女装して待ち構えていました。

女だからとやり過ごそうとする弁慶に牛若が斬りかかります。

弁慶は長刀を振るって応戦しますが、身軽な牛若丸に翻弄されます。

ついに降参した弁慶が、どういう人かと問えば、牛若は身分を明かし、

二人は主従の誓いを行い、一緒に九条の牛若丸の御所へ帰りました。

参照:能.com

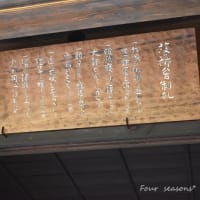

二条から五条までの高瀬川東畔、幕末勤皇浪士の潜居跡が多く残る通り

現在、木屋町通りには歓楽色の濃い飲食店街があります

木屋町通りで見た象看板、京の町には目立ちますね

目についた「京料理 本家 たん熊 本店」は、

以前、友人と二子玉川高島屋で頂いたことがあります

高瀬川沿いに本店があったのですね

川沿いは約200本の桜並木です

今の季節は桜吹雪が舞っているのでしょうか、訪れたのは2月中旬

人もまばらで静かな朝の高瀬川沿いでした

高瀬川 今昔

高瀬川開削のきっかけとなったのは、方広寺大仏殿の再建工事と言われています

この工事の資材運搬を請け負ったのが角倉了以(すみのくら りょうい)

彼はまず鴨川の開削を実施しました

しかし、鴨川は過去幾度も氾濫をおこしてきた川

いつなんどき、使用不可能になるかもしれません

そこで安定した水路の確保を目的として開削されたのが高瀬川なのです

慶長16年(1611)より着工、二条から東九条まで水路を開き、東九条で鴨川と交差、

さらに伏見まで水路を伸ばし、淀川へ合流させるこの大規模な工事は慶長19年に完成しました

参照:木屋町会公式サイト

高瀬川の四条~五条間の船廻し場と流域の町名の由来

※森鴎外の短編「高瀬舟」をご存じですか

江戸時代、弟殺しの罪で流刑に処せられ

高瀬川から大阪へ護送の高瀬舟に乗って下って行きました

高瀬川

右に向かって橋から撮影(左側)

(右側)

お寺の前に居たニャン

錦市場へ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます