職場に、ファゴットの名手がおられます。ピアノとクラリネットとのトリオをされてたり、市民オケにも参加されているそうです。ちょうど音大でピアノとオーボエを勉強されている方がふたり、研修で2週間ほど来られたので、一度、合奏を、ということになり、聞かせてもらいました。生の演奏はいいですねえ。オーボエの伸びやかな音色やファゴットの渋い低音がよかった。曲はヘンデルのオーボエと通奏低音のためのソナタ変ロ長調HMV357。終わってから、曲名を言うと、みなさん、よくご存知でと驚いていました。まあ、それくらいはねえ。

それはそれで、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第15番ト長調D.887ということで。この曲は、1826年に作曲されました。死のに2年前に作曲され、弦楽四重奏曲としては彼の最後の作品となりました。1850年の12月8日にウィーンでヨーゼフ・ヘルメスベルガー率いる弦楽四重奏団によって初演されました。1826年の6月20日から30日にかけて作曲されたことが自筆譜の書き込みでわかり、なんとわずか10日間で書き上げられています。この曲、全曲は約45分ほどかかります。そんな大曲を10日で書き上げるとは、もうシューベルトの頭の中には、全曲が既にできあがっていたのですかね。この人もモーツァルトと同様の凄まじい天才ぶりでありますねえ。

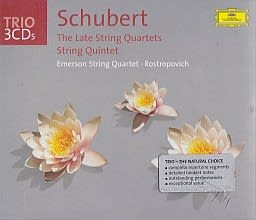

そして、演奏はエマーソン四重奏団です。1976年に結成されたアメリカの弦楽四重奏団。DGにたくさんの録音をしており、以前に52枚もののBOXが発売され、このSQの演奏をまとめて聴くことができようになりました、まあDGへの録音ですから、かなり入手しやすい。私は大分前に、「ロザムンデ」や「死と乙女」弦楽着重奏曲などと一緒に収められた3枚組を買いました。このD.887は、1988年12月にニューヨークで録音されたもの。エマーゾンの名については、アメリカの詩人・哲学者ラルフ・ワルド・エマーソンに因んでいるそうです。この名を聞き始めた頃は、思わず、ロックバンドのELPを連想してしまいました。いやはや。加えて、若手のSQと言う印象があったのですが、もうみなさん60代半ばですので、円熟の極みのころですかね。ただ、この曲の録音はもう30年も前ですので、みなさん30代のころのものですね。

そんなことで、この曲ですが、シューベルトのこのジャンルの曲はいいですよねえ。旋律が彼独特の美しさがあるし、ベートーヴェンの曲にはない鮮烈さもあります。ベートーヴェンの後期の曲とほぼ同時期のものですが、そう思って聴くといろいろと興味深いですねえ。これらの曲には、アルバン・ベルクSQの演奏もあり、おそらくその評価の方が高いと思いますが、今回は敢えて、エマーソンでということで。でも、この演奏なかなかいいです。アメリカの雰囲気ですが、展開が流麗であり、躍動感にキレが併存するということ。シューベルトの魅力的な旋律もたっぷり歌わせてくれて、それもいいです。またダイナミックレンジは、それほど広くありませんが、曲自体の深い表情は楽しめるのでした。

第1楽章、この曲、同じ旋律が繰り返されることがけっこうあるんですが、それはそれで楽しく聴けます。ユニゾンなどの分厚さも心地よい。少々硬質なところも見受けられるが、しっとりと

歌い上げるところもありなかなかいいです。第2楽章、ここでもシューベルトらしい美しい旋律が魅力的。少々押さえ気味に、ゆったりとした旋律が実に美しい。第3楽章スケルツォ。躍動感あるスケルツォ。特に、レントラー風のトリオが流れるように綺麗な響きであります。第4楽章、

荒々しいリズムが反対に心地よく、芯の座った演奏がいい。多少の彫りの浅さも感じるか、それでも鋭角的な表情は清々しいですねえ。やはりシューベルトの魅力いっぱいの旋律が随所に聴かれ、それがたいそう心に染み込むのでした。

ファゴットの名手が7月に市民オケの公演に参加されるとか。是非、聴きに行きたいと思っています。楽しみですねえ。

(DG 477 045-2 2004年 輸入盤)

それはそれで、今回はシューベルトの弦楽四重奏曲第15番ト長調D.887ということで。この曲は、1826年に作曲されました。死のに2年前に作曲され、弦楽四重奏曲としては彼の最後の作品となりました。1850年の12月8日にウィーンでヨーゼフ・ヘルメスベルガー率いる弦楽四重奏団によって初演されました。1826年の6月20日から30日にかけて作曲されたことが自筆譜の書き込みでわかり、なんとわずか10日間で書き上げられています。この曲、全曲は約45分ほどかかります。そんな大曲を10日で書き上げるとは、もうシューベルトの頭の中には、全曲が既にできあがっていたのですかね。この人もモーツァルトと同様の凄まじい天才ぶりでありますねえ。

そして、演奏はエマーソン四重奏団です。1976年に結成されたアメリカの弦楽四重奏団。DGにたくさんの録音をしており、以前に52枚もののBOXが発売され、このSQの演奏をまとめて聴くことができようになりました、まあDGへの録音ですから、かなり入手しやすい。私は大分前に、「ロザムンデ」や「死と乙女」弦楽着重奏曲などと一緒に収められた3枚組を買いました。このD.887は、1988年12月にニューヨークで録音されたもの。エマーゾンの名については、アメリカの詩人・哲学者ラルフ・ワルド・エマーソンに因んでいるそうです。この名を聞き始めた頃は、思わず、ロックバンドのELPを連想してしまいました。いやはや。加えて、若手のSQと言う印象があったのですが、もうみなさん60代半ばですので、円熟の極みのころですかね。ただ、この曲の録音はもう30年も前ですので、みなさん30代のころのものですね。

そんなことで、この曲ですが、シューベルトのこのジャンルの曲はいいですよねえ。旋律が彼独特の美しさがあるし、ベートーヴェンの曲にはない鮮烈さもあります。ベートーヴェンの後期の曲とほぼ同時期のものですが、そう思って聴くといろいろと興味深いですねえ。これらの曲には、アルバン・ベルクSQの演奏もあり、おそらくその評価の方が高いと思いますが、今回は敢えて、エマーソンでということで。でも、この演奏なかなかいいです。アメリカの雰囲気ですが、展開が流麗であり、躍動感にキレが併存するということ。シューベルトの魅力的な旋律もたっぷり歌わせてくれて、それもいいです。またダイナミックレンジは、それほど広くありませんが、曲自体の深い表情は楽しめるのでした。

第1楽章、この曲、同じ旋律が繰り返されることがけっこうあるんですが、それはそれで楽しく聴けます。ユニゾンなどの分厚さも心地よい。少々硬質なところも見受けられるが、しっとりと

歌い上げるところもありなかなかいいです。第2楽章、ここでもシューベルトらしい美しい旋律が魅力的。少々押さえ気味に、ゆったりとした旋律が実に美しい。第3楽章スケルツォ。躍動感あるスケルツォ。特に、レントラー風のトリオが流れるように綺麗な響きであります。第4楽章、

荒々しいリズムが反対に心地よく、芯の座った演奏がいい。多少の彫りの浅さも感じるか、それでも鋭角的な表情は清々しいですねえ。やはりシューベルトの魅力いっぱいの旋律が随所に聴かれ、それがたいそう心に染み込むのでした。

ファゴットの名手が7月に市民オケの公演に参加されるとか。是非、聴きに行きたいと思っています。楽しみですねえ。

(DG 477 045-2 2004年 輸入盤)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます