刺突訓練

藤田茂中将は、戦後、中国でのBC級戦犯裁判のなかで、新兵教育について

「兵を戦場に慣れしむる為には殺人が早い方法である」

「即ち度胸試しである」

「銃殺より刺殺が効果的である」

と将校に指示したとある。

ここでいう「刺殺」とは「刺突(しとつ)」と呼ばれたもので、

銃剣を構えて木などに縛り付けた人間に突進し、刺し殺すことである。

新兵に度胸をつけるために「教育」としておこなわれたのである。

15年戦争期には戦地で日本軍により一般的におこなわれていた。

--

中国人ゲリラ二名はすでに四時間近い拷問でボロボロの状態であった。

拷問にかけた以上は殺してしまう、というのは当たり前になっていた。

三十代の補充兵に突くことを命じた。

「突けっ」の号令に補充兵は叫び声を上げながら突進し、銃剣を突き出した。

しかし銃剣は空を切るばかりであった。

「ちゃんと突かんか」という怒声に、補充兵は体ごとぶつかるように銃剣を突き刺した。

二度、三度と・・・。

補充兵はその後、呆然とそこに立ちつくしていた。

「満州事変から日中全面戦争へ」 伊藤俊哉 吉川弘文館 2008年発行

・・・・

・・・・・

南京大虐殺

「満州事変から日中全面戦争へ」 伊藤俊哉 吉川弘文館 20087年発行

南京大虐殺

1937年(昭和12)12月、

日本軍が南京に接近しはじめると、多くの住民が市外に避難を開始する一方、

上海方面からは敗走兵や難民がぞくぞくと南京に流れ込み始めた。

この南京防衛に中国軍は約10万余の兵力を配置し、兵以外の軍関係者を含めると総勢15万人に上った。

南京事変当時105万~115万人の軍民がいた。

12月10日、東側と南側から南京城総攻撃が開始された。

12月11日夕方、中国軍は壊滅状態に陥った。

12月13日、日本軍は南京城に入城するとともに掃討線を開始した。

軍が直面したのは戦意を喪失して集団で投降してくる大量の中国兵であった。

日本軍、第16師団では、

「だいたい捕虜はせぬ方針なれば片端より之を片付くること」とされ、

中国兵の降伏を受け入れずに「処置せよ」との師団令が出された。

捕虜として遇することなく虐殺せよとの命令が、

師団・旅団・聯隊レベルから発せられ、それが実行されていったのである。

・・

掃蕩戦

南京戦に参加した日本軍約20万将兵は、1937年12月13日以降掃討戦に血眼になり、

投降兵を虐殺する一方、敗残兵や「便衣隊」を捜し出しては虐殺した。

「兵隊に違いない者ばかり」を選び出した。

一般民から兵隊を選び出す根拠は何であったのだろうか。

「靴ずれのある者、

面タコのある者、

きわめて姿勢の良い者、

目つきの鋭い者」を客観的な証拠もないまま「便衣隊」として選びだした。

『抗日分子と敗残兵は徹底的に掃蕩せよ』と、

軍司令官・松井大将からの命令を実行した。

・・

幕府山の捕虜虐殺

最大規模の集団虐殺が幕府山の中国兵1万数千人の虐殺である。

1937年12月14日、

南京城から北へ4㌔離れた幕府山要塞での戦闘で、1万数年人の捕虜とした。

山田少将の日記には、

「捕虜の始末に困り、学校の収容せし14.777名を得たり」

本部より

「皆殺せ」の指示を受けた。

12月16日より捕虜の虐殺が開始された。

12月18日までに一人残らず銃殺された。

死体は12月18日と19日で片づけられた。

石油をかけて焼いたが、おそらく基本的には揚子江へ遺棄される方法がとられたであろう。

50m間隔で30丁の機関銃を据え付け、捕虜めがけて乱射したという。

約1時間一斉射撃が続いたという証言もある。

・・・

下関(かかん)の虐殺

12月13日、南京の郊外・下関、

揚子江に2万の人々があふれていた。

小舟や筏で逃れようとする中国兵目がけて日本軍は容赦なく機銃掃射を浴びせた。

川面には民間人、子供の死体が浮かんだ。

下関の状況を目撃した第六師団の小隊長は、

「ほとんどが民間人に間違いないと思われた」と後に回想している。

・・

組織的殺戮以外にも、日本軍兵士による略奪・放火・強姦が南京のいたるところで繰り広げられた。

強姦した後には、犯罪発覚を防ぐため、女性を殺害するのが通例であった。

日本軍が南京総攻撃を開始してからの約2ヶ月間に南京城内外で虐殺された中国兵捕虜・敗残兵などと一般住民の犠牲者数は、

「10数万以上、それも20万人近いかそれ以上」と推計されている。

中国側では公式的な見解では、被害者数30万人とされている。

・・・・・

横溝正史が小説のヒントにしたことでも知られる”津山30人殺し”。

犯人は、父とはひと月違いの同い年。

肺病が原因で徴兵検査が不合格。

病も不合格も犯人の心を折ったに違いない。

なお「加茂町史」は、事件記載は一行だそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「岡山県政史」岡山県 昭和44年発行

大量殺人事件

昭和13年5月21日、苫田郡西加茂村で30名を射殺するという事件があった。

犯人は同所の都井睦夫(22才)で、病身のため失恋し、自暴自棄的行動が多いため民が敬遠したのでますます狂的になり、

ついに21日午前二時半ごろからかねて用意していた猛獣狩用モーゼル五連発猟銃を九連発に改装したものを兇器そして、まず同居の祖母を射殺し、

続いて同21戸のうち12戸を襲い、即死28名、重傷死2名、重傷1名、軽傷1名(うち一家全滅6戸21名)の殺傷をした。

所管の津山警察署は、全署員のほか付近の消防組の協力によって捜査したが、

犯人都井は同日午前四時ごろ凶行現場から約4㌔を隔てた荒坂峠で、兇器として使用した猟銃で自殺しているのを同日午前11時頃発見された。

なお、このような一人による大量殺人犯罪はわが国では最大であり、世界的にも稀な犯罪であった。

犯人は、父とはひと月違いの同い年。

肺病が原因で徴兵検査が不合格。

病も不合格も犯人の心を折ったに違いない。

なお「加茂町史」は、事件記載は一行だそうだ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「岡山県政史」岡山県 昭和44年発行

大量殺人事件

昭和13年5月21日、苫田郡西加茂村で30名を射殺するという事件があった。

犯人は同所の都井睦夫(22才)で、病身のため失恋し、自暴自棄的行動が多いため民が敬遠したのでますます狂的になり、

ついに21日午前二時半ごろからかねて用意していた猛獣狩用モーゼル五連発猟銃を九連発に改装したものを兇器そして、まず同居の祖母を射殺し、

続いて同21戸のうち12戸を襲い、即死28名、重傷死2名、重傷1名、軽傷1名(うち一家全滅6戸21名)の殺傷をした。

所管の津山警察署は、全署員のほか付近の消防組の協力によって捜査したが、

犯人都井は同日午前四時ごろ凶行現場から約4㌔を隔てた荒坂峠で、兇器として使用した猟銃で自殺しているのを同日午前11時頃発見された。

なお、このような一人による大量殺人犯罪はわが国では最大であり、世界的にも稀な犯罪であった。

「昭和5・一億の新体制 」講談社 平成元年発行

昭和13年

「国民政府を相手とせず・・・・」。

昭和13年1月、近衛内閣の声明は、日中戦争終結への道を自ら閉ざすことになった。

中国民衆の抗戦意思は衰えず、徐州作戦、武漢作戦と戦線は伸び切って膠着状態に陥った。

一方国内では、総力戦体制の完成を期す国家総動員法が成立し、議会はその機能を失い、

各分野での統制が拡大、市民的自由は制限されていった。

木炭車・スフなどの「代用品時代」が訪れ、暗い現実を紛らわすかのように、庶民は双葉山の連勝、

映画「愛染かつら」に熱狂した。

昭和14年

昭和14年8月、ノモンハン事件さ中の独ソ不可侵条約締結に平沼麒一郎内閣は倒れ、

あとには「複雑怪奇」という言葉が残った。

そして9月、独軍はポーランドに侵攻、第二次世界大戦が始まった。

昭和15年

昭和15年、「近衛新体制運動」を契機に既成政党・労働組合は解散し、町内会・隣組の組織化が進み、

上意下達の官製組織、大政翼賛会へと統合されていった。

欧州でのドイツの進撃に眩惑された陸軍は日独伊三国同盟条約を推進し、9月同条約調印と南進策に基づく北部仏印進駐により、

米英との対立は決定的なものとなった。

「紀元二千六百年」の祝賀行事が終わると、国民は「一億一心」のかけ声の下、

より大きな戦争へと駆り立てられていった。

昭和13年

「国民政府を相手とせず・・・・」。

昭和13年1月、近衛内閣の声明は、日中戦争終結への道を自ら閉ざすことになった。

中国民衆の抗戦意思は衰えず、徐州作戦、武漢作戦と戦線は伸び切って膠着状態に陥った。

一方国内では、総力戦体制の完成を期す国家総動員法が成立し、議会はその機能を失い、

各分野での統制が拡大、市民的自由は制限されていった。

木炭車・スフなどの「代用品時代」が訪れ、暗い現実を紛らわすかのように、庶民は双葉山の連勝、

映画「愛染かつら」に熱狂した。

昭和14年

昭和14年8月、ノモンハン事件さ中の独ソ不可侵条約締結に平沼麒一郎内閣は倒れ、

あとには「複雑怪奇」という言葉が残った。

そして9月、独軍はポーランドに侵攻、第二次世界大戦が始まった。

昭和15年

昭和15年、「近衛新体制運動」を契機に既成政党・労働組合は解散し、町内会・隣組の組織化が進み、

上意下達の官製組織、大政翼賛会へと統合されていった。

欧州でのドイツの進撃に眩惑された陸軍は日独伊三国同盟条約を推進し、9月同条約調印と南進策に基づく北部仏印進駐により、

米英との対立は決定的なものとなった。

「紀元二千六百年」の祝賀行事が終わると、国民は「一億一心」のかけ声の下、

より大きな戦争へと駆り立てられていった。

笠岡市史には「浩良大島開拓団」は昭和20年8月23日、博多に上陸。

と記されているが、

いかにいっても、8月14日に佳木斯を出発し8月23日博多上陸は無理がある。博多は昭和21年だろうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「笠岡市史第三巻」平成8年 ぎょうせい発行

零細な農地と、低い生産性の苦悩で村長は

「もっと多くの農業生産によって国家にご奉公せねばならぬ。

急々にも300戸分村を満州に行うの要あり」

昭和15年11月、分村決議をした。

昭和16年1月16日、先遣部隊20名が満州東北部ソ連国境に近い佳木斯(じゃむす・ちゃむす)の北西に位置する所に出発した。

昭和16年4月1日、

「第十次浩良大島開拓団」とした。

先遣隊20名は8名に減じた。

昭和19年5月5日、国民学校ができた。生徒数高等科までで9人。

赤痢が大流行した。

後続の団員募集は、寄島・里庄・鴨方にまで募集した。

昭和20年8月ソ連の参戦により17才から45才までの男性は、根こそぎ動員された。

8月14日から避難を始めた。

団長はハルピンに拉致され、取り残された老人婦女子は、幼児のハシカ、死亡続出と苦難を克服しながら南下して、

新京に着いたとたん発疹チブスが流行し、長い長い苦難の道程を経て、8月23日博多に上陸。大島村に帰着した。

と記されているが、

いかにいっても、8月14日に佳木斯を出発し8月23日博多上陸は無理がある。博多は昭和21年だろうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「笠岡市史第三巻」平成8年 ぎょうせい発行

零細な農地と、低い生産性の苦悩で村長は

「もっと多くの農業生産によって国家にご奉公せねばならぬ。

急々にも300戸分村を満州に行うの要あり」

昭和15年11月、分村決議をした。

昭和16年1月16日、先遣部隊20名が満州東北部ソ連国境に近い佳木斯(じゃむす・ちゃむす)の北西に位置する所に出発した。

昭和16年4月1日、

「第十次浩良大島開拓団」とした。

先遣隊20名は8名に減じた。

昭和19年5月5日、国民学校ができた。生徒数高等科までで9人。

赤痢が大流行した。

後続の団員募集は、寄島・里庄・鴨方にまで募集した。

昭和20年8月ソ連の参戦により17才から45才までの男性は、根こそぎ動員された。

8月14日から避難を始めた。

団長はハルピンに拉致され、取り残された老人婦女子は、幼児のハシカ、死亡続出と苦難を克服しながら南下して、

新京に着いたとたん発疹チブスが流行し、長い長い苦難の道程を経て、8月23日博多に上陸。大島村に帰着した。

「満洲開拓回顧誌」小谷鉄雄編集 ぎょうせい 平成3年発行 より転記。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

元阜新芳井開拓団団長 山本隆之

第十三次阜新芳井開拓団の概要

満蒙開拓団は昭和7年を第一次とし終戦の昭和20年第十四次をもって終末を告げた。

芳井分村開拓団は昭和19年2月現地入植から、昭和20年8月15日終戦、収容所の生活を経て

昭和21年5月14日現地を離れ、葫蘆島乗船、5月31日博多上陸、昭和21年6月2日芳井町に帰り、

満洲開拓団としての集団生活は解かれたのである。

昭和17年夏、

1・芳井村分村が町会で分村移住が議決された。

2・入植地も決定、開拓地400町歩確保、200世帯の分村開拓団を編成する。

3・募集は芳井町を中心に、後月郡内から希望者を募集。

4・できるだけ中堅青年および家族で結団する。

5・本年中に、一部入植するのが国との約束になっている。

6・その他

幹部5人を決定

幹部訓練に茨城県内原の満蒙開拓幹部訓練所へ行く。

家族の生活、入植のこと、団の編成等々

気候風土、人情道徳、言語、習慣、食生活に至るまで未知の世界である。

我が開拓団は農業開拓団である。作目・農耕方式そのすべてが第一歩であるだけに、

不安と疑問の多い渡満となった。

紀元節の入植式

昭和19年2月11日、形ばかりの入植式を挙行した。

五族協和の先兵となり、安住の楽土満州国の平和のために、第二の故郷満洲に骨を埋める覚悟で

開拓の大事業に挺身しようと語り合った。

満洲開拓 心得帳

1・日本民族であるという誇りを持ち大和魂の精神を失ってはいけない。

2・生命を尊び死を怖れず皇国のために殉じる覚悟を忘れてはいけない。

3・異郷の地での開拓であるから他民族と仲よく協調しなければならない。

4・他人に親切にする。楽は人に譲り苦は自分で引き受けるように努める。

5・規律を重んじ命令に従い、我が任務は責任をもって遂行すること。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

元阜新芳井開拓団団長 山本隆之

第十三次阜新芳井開拓団の概要

満蒙開拓団は昭和7年を第一次とし終戦の昭和20年第十四次をもって終末を告げた。

芳井分村開拓団は昭和19年2月現地入植から、昭和20年8月15日終戦、収容所の生活を経て

昭和21年5月14日現地を離れ、葫蘆島乗船、5月31日博多上陸、昭和21年6月2日芳井町に帰り、

満洲開拓団としての集団生活は解かれたのである。

昭和17年夏、

1・芳井村分村が町会で分村移住が議決された。

2・入植地も決定、開拓地400町歩確保、200世帯の分村開拓団を編成する。

3・募集は芳井町を中心に、後月郡内から希望者を募集。

4・できるだけ中堅青年および家族で結団する。

5・本年中に、一部入植するのが国との約束になっている。

6・その他

幹部5人を決定

幹部訓練に茨城県内原の満蒙開拓幹部訓練所へ行く。

家族の生活、入植のこと、団の編成等々

気候風土、人情道徳、言語、習慣、食生活に至るまで未知の世界である。

我が開拓団は農業開拓団である。作目・農耕方式そのすべてが第一歩であるだけに、

不安と疑問の多い渡満となった。

紀元節の入植式

昭和19年2月11日、形ばかりの入植式を挙行した。

五族協和の先兵となり、安住の楽土満州国の平和のために、第二の故郷満洲に骨を埋める覚悟で

開拓の大事業に挺身しようと語り合った。

満洲開拓 心得帳

1・日本民族であるという誇りを持ち大和魂の精神を失ってはいけない。

2・生命を尊び死を怖れず皇国のために殉じる覚悟を忘れてはいけない。

3・異郷の地での開拓であるから他民族と仲よく協調しなければならない。

4・他人に親切にする。楽は人に譲り苦は自分で引き受けるように努める。

5・規律を重んじ命令に従い、我が任務は責任をもって遂行すること。

「満洲開拓回顧誌」小谷鉄雄編集 ぎょうせい 平成3年発行 より転記。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

満洲開拓は、五族協和の旗のもと大東亜共栄圏の建設を実現するための、不可欠の大事業といわれた。

昭和7年を第一次とし、

昭和20年の第十四次をもって終末を告げた。

皇国農村に指定された芳井町では、耕地面積も狭隘(きょうあい)であり、次男・三男対策の意義もあって、

町役場・農会などの合議によって、

満洲開拓は急に実現の方向に向かって団員募集が行われた。

開拓者共通の悩みは、

健康の管理、子弟の教育、開拓地の開発、現地に即した営農。

私どもの入植地はすべて既耕地であった。

平穏な暮らしであったが、今にして思うと農地の侵略によって入植した。

阜新芳井開拓団の先遣隊が阜新に到着したのは、」昭和19年2月8日夕であった。

終戦までの一年有半、その短い期間の開拓事業であった。

第十三次芳井開拓団は、岡山県後月郡芳井町の分村開拓団で、

炭都阜新に対する新鮮野菜、その他食料品の供給を主目的とした開拓団であった。

各戸5町歩、各組20町歩の共同経営をする。

農具は現地産で馬耕によった。

主食は満拓公社から送られてきた。

焼酎・砂糖・衣類・煙草等、内地ではないものが豊富で、うれしいやらありがたいやらの連続であった。

終戦後の日本人には個人の生活はなく、各々団体ごとに収容所にまとめられた。

戦争が終わって敗者として取り扱われる。

数日後のこと、数百人の現地人が襲撃した。大きな襲撃は一度で終わった。

栄養不良等でつぎつぎに死者が出た。

許された携行品は、

身の回りの衣類、お金は一人千円まで、若干の食料品で、

印刷物、書類は原則持ち帰りができなかった。

昭和21年6月2日、200%の満員列車で笠岡駅に着いた。

芳井小学校で藤井円太郎町長はじめ、町役場各種団体、家族親類の方たち、

国防婦人会では白米のおにぎり、お茶漬け・梅干と用意していただいた。久方ぶりのご馳走であった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

満洲開拓は、五族協和の旗のもと大東亜共栄圏の建設を実現するための、不可欠の大事業といわれた。

昭和7年を第一次とし、

昭和20年の第十四次をもって終末を告げた。

皇国農村に指定された芳井町では、耕地面積も狭隘(きょうあい)であり、次男・三男対策の意義もあって、

町役場・農会などの合議によって、

満洲開拓は急に実現の方向に向かって団員募集が行われた。

開拓者共通の悩みは、

健康の管理、子弟の教育、開拓地の開発、現地に即した営農。

私どもの入植地はすべて既耕地であった。

平穏な暮らしであったが、今にして思うと農地の侵略によって入植した。

阜新芳井開拓団の先遣隊が阜新に到着したのは、」昭和19年2月8日夕であった。

終戦までの一年有半、その短い期間の開拓事業であった。

第十三次芳井開拓団は、岡山県後月郡芳井町の分村開拓団で、

炭都阜新に対する新鮮野菜、その他食料品の供給を主目的とした開拓団であった。

各戸5町歩、各組20町歩の共同経営をする。

農具は現地産で馬耕によった。

主食は満拓公社から送られてきた。

焼酎・砂糖・衣類・煙草等、内地ではないものが豊富で、うれしいやらありがたいやらの連続であった。

終戦後の日本人には個人の生活はなく、各々団体ごとに収容所にまとめられた。

戦争が終わって敗者として取り扱われる。

数日後のこと、数百人の現地人が襲撃した。大きな襲撃は一度で終わった。

栄養不良等でつぎつぎに死者が出た。

許された携行品は、

身の回りの衣類、お金は一人千円まで、若干の食料品で、

印刷物、書類は原則持ち帰りができなかった。

昭和21年6月2日、200%の満員列車で笠岡駅に着いた。

芳井小学校で藤井円太郎町長はじめ、町役場各種団体、家族親類の方たち、

国防婦人会では白米のおにぎり、お茶漬け・梅干と用意していただいた。久方ぶりのご馳走であった。

ひいひい祖母さんが吉浜から茂平に嫁入りしたときは提灯行列だったそうだ。(江戸末期)

母やおばの話では、昭和15年の皇紀2600年の祝賀で町村の旗行列に参加している。

戦前の南京陥落や武漢陥落も笠岡地域で行列があったようだ。

政治家では戦線の犬養木堂の首相就任で庭瀬で、戦後は越後の田中角さんの大臣就任の写真記事をみる。

近年では広島でのカープ優勝の提灯行列。

夜道を、提灯をもって歩く時代が過ぎると、ほぼ提灯行列は消えていったように思える。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「こどもの四季」加太こうじ著 河出書房 2009年9月発行より転記

ちょうちん行列

ちょうちん行列、旗行列と昭和12年7月7日の日中全面交戦の勃発から昭和17年末頃までは、年に何回かは、きまって町内会のお達しで戦勝祝賀の行進にかりだされた。

昭和16年12月8日の対米英戦宣戦の日は、在郷軍人がかりだされて「神国必勝 打倒米英」などと書いたのぼりをかかげて行進した。

東京ではその在郷軍人の列が愛国行進曲などを高唱しながら宮城前へあとからあとから押しよせていた。

それが、昭和18年初頭のころからはまったく変化した。

町内会ででてこいというのは、たいがい英霊を出むかえるためで、駅頭で白布に包まれて遺族の胸にかかえられている遺骨に、『海行かば』のメロディと共に黙祷をささげなけばならなかった。

そのあとの敗戦につづく自由の到来では、庶民は自主的に大挙してくりだしたが、それは食糧を得ための買い出しだった。

母やおばの話では、昭和15年の皇紀2600年の祝賀で町村の旗行列に参加している。

戦前の南京陥落や武漢陥落も笠岡地域で行列があったようだ。

政治家では戦線の犬養木堂の首相就任で庭瀬で、戦後は越後の田中角さんの大臣就任の写真記事をみる。

近年では広島でのカープ優勝の提灯行列。

夜道を、提灯をもって歩く時代が過ぎると、ほぼ提灯行列は消えていったように思える。

・・・・・・・・・・・・・・・・

「こどもの四季」加太こうじ著 河出書房 2009年9月発行より転記

ちょうちん行列

ちょうちん行列、旗行列と昭和12年7月7日の日中全面交戦の勃発から昭和17年末頃までは、年に何回かは、きまって町内会のお達しで戦勝祝賀の行進にかりだされた。

昭和16年12月8日の対米英戦宣戦の日は、在郷軍人がかりだされて「神国必勝 打倒米英」などと書いたのぼりをかかげて行進した。

東京ではその在郷軍人の列が愛国行進曲などを高唱しながら宮城前へあとからあとから押しよせていた。

それが、昭和18年初頭のころからはまったく変化した。

町内会ででてこいというのは、たいがい英霊を出むかえるためで、駅頭で白布に包まれて遺族の胸にかかえられている遺骨に、『海行かば』のメロディと共に黙祷をささげなけばならなかった。

そのあとの敗戦につづく自由の到来では、庶民は自主的に大挙してくりだしたが、それは食糧を得ための買い出しだった。

東京オリンピック返上

2020東京五輪は1年延期になった。

82年前に、東京五輪は中止になっている。

今思えば、宇垣外相の意見は当然だが、当時はたいへんな決断だったろう。

その時父は、徐州から(新型コロナウイルスの)武漢へ進軍していた。

それと一言、

82年前の河野一郎さんから、現在の太郎大臣まで、事実上の世襲がつづくことが、現在の国会議員の劣化を証明している。

こうゆう事態が不可能になるような”憲法改正”なら、憲法改正に賛成する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「昭和史4・大陸の戦火」平成7年 研秀出版

東京オリンピック返上

昭和13年7月15日、日本政府は、

昭和15年東京で開催予定の万国博覧会の延期と、第12回オリンピック大会の中止返上を発表した。

理由は、「何年かかるかわからん戦争をやっているのに、万博やオリンピックでもなかろう」(宇垣外相談)ということだった。

昭和11年7月ヘルシンキと決選投票となり、ベルリンオリンピック開催式の前日、ベルリンでのIOC総会で投票が行われ、36対27で東京に凱歌があがった。

東京では各社の号外が、決定を伝え日本中がわきたった。

東京大会が開かれる昭和15年は、紀元2600年に当たり、最高の祝賀イベントにできるという狙いも秘められていた。

しかし、日中戦争が始まり、国際世論も日本に不利にあり、東京開催反対論も出てくるようになった。

こうして、昭和13年2月カイロでIOC総会が開かれ、東京大会の可否を最終的に決めることになった。

日本からは、加納治五郎主席代表らが出席した。

加納の説明によって、東京開催反対論はひっこみ、満場一致で東京開催が確認されたのであった。

加納は日本への帰途、氷川丸で肺炎のためあっけなく最後を遂げた。横浜入港2日前だった。

そのからわずか二か月後に、東京オリンピック返上が決定したのだった。

ところで、当時議会で東京返上論を主唱したのが、若き日の河野一郎(政友会)だった。

戦後東京オリンピックの担当大臣は、河野一郎その人だった。

2020東京五輪は1年延期になった。

82年前に、東京五輪は中止になっている。

今思えば、宇垣外相の意見は当然だが、当時はたいへんな決断だったろう。

その時父は、徐州から(新型コロナウイルスの)武漢へ進軍していた。

それと一言、

82年前の河野一郎さんから、現在の太郎大臣まで、事実上の世襲がつづくことが、現在の国会議員の劣化を証明している。

こうゆう事態が不可能になるような”憲法改正”なら、憲法改正に賛成する。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

「昭和史4・大陸の戦火」平成7年 研秀出版

東京オリンピック返上

昭和13年7月15日、日本政府は、

昭和15年東京で開催予定の万国博覧会の延期と、第12回オリンピック大会の中止返上を発表した。

理由は、「何年かかるかわからん戦争をやっているのに、万博やオリンピックでもなかろう」(宇垣外相談)ということだった。

昭和11年7月ヘルシンキと決選投票となり、ベルリンオリンピック開催式の前日、ベルリンでのIOC総会で投票が行われ、36対27で東京に凱歌があがった。

東京では各社の号外が、決定を伝え日本中がわきたった。

東京大会が開かれる昭和15年は、紀元2600年に当たり、最高の祝賀イベントにできるという狙いも秘められていた。

しかし、日中戦争が始まり、国際世論も日本に不利にあり、東京開催反対論も出てくるようになった。

こうして、昭和13年2月カイロでIOC総会が開かれ、東京大会の可否を最終的に決めることになった。

日本からは、加納治五郎主席代表らが出席した。

加納の説明によって、東京開催反対論はひっこみ、満場一致で東京開催が確認されたのであった。

加納は日本への帰途、氷川丸で肺炎のためあっけなく最後を遂げた。横浜入港2日前だった。

そのからわずか二か月後に、東京オリンピック返上が決定したのだった。

ところで、当時議会で東京返上論を主唱したのが、若き日の河野一郎(政友会)だった。

戦後東京オリンピックの担当大臣は、河野一郎その人だった。

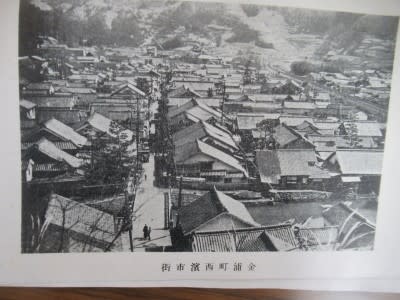

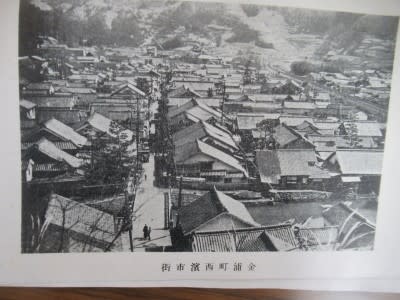

昭和10年頃の金浦町の様子。

漁港には問屋があり、小田郡内の魚は金浦に出荷し、

金浦+近海+九州+山陰+朝鮮の魚が小田郡、後月郡の他に、成羽や高山市方面に販売されたようだ。

金浦でのセリ(市)や、近海以外からの移入魚の鮮度をどうしていたのか不明である。

金浦地区の漁獲高の「黒鯛」と「ちぬ」は、どう違うのかも不明。

「金浦要覧」編・増成松平 昭和11年6月発行より転記

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

金浦委託魚問屋の移入魚類販売調査(昭和9年度末調べ)

タイ 近海6.000円 九州3.500円 山陰2.200円 朝鮮3.600円

サハラ 85.000 3.700 1.450 4.500

チヌ 3.700 1.250 1.350 1.530

ハモ 2.300 1.220 - 2.300

以下

サバ、イワシ、ヒラ、イカ、タチ、其の外

---------------------------------

金浦町の水産

水産業者

本業 男309 女149

副業 男96 女65

漁船

動力を有せざるもの 107

発動機を有するもの 53

漁獲高

黒鯛 9.486円

ちぬ 8.865円

いな 2.080円

以下、せい・あみ・めばる

-----------------------------

主なる工業

人造真珠 85.000円

醤油 62.268円

造船 22艘 13.450円

帽子 17.395円

麦稈真田 25.286円

漁港には問屋があり、小田郡内の魚は金浦に出荷し、

金浦+近海+九州+山陰+朝鮮の魚が小田郡、後月郡の他に、成羽や高山市方面に販売されたようだ。

金浦でのセリ(市)や、近海以外からの移入魚の鮮度をどうしていたのか不明である。

金浦地区の漁獲高の「黒鯛」と「ちぬ」は、どう違うのかも不明。

「金浦要覧」編・増成松平 昭和11年6月発行より転記

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

金浦委託魚問屋の移入魚類販売調査(昭和9年度末調べ)

タイ 近海6.000円 九州3.500円 山陰2.200円 朝鮮3.600円

サハラ 85.000 3.700 1.450 4.500

チヌ 3.700 1.250 1.350 1.530

ハモ 2.300 1.220 - 2.300

以下

サバ、イワシ、ヒラ、イカ、タチ、其の外

---------------------------------

金浦町の水産

水産業者

本業 男309 女149

副業 男96 女65

漁船

動力を有せざるもの 107

発動機を有するもの 53

漁獲高

黒鯛 9.486円

ちぬ 8.865円

いな 2.080円

以下、せい・あみ・めばる

-----------------------------

主なる工業

人造真珠 85.000円

醤油 62.268円

造船 22艘 13.450円

帽子 17.395円

麦稈真田 25.286円