前回に続いて電装系です。

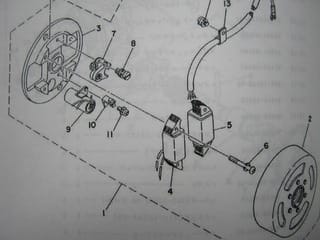

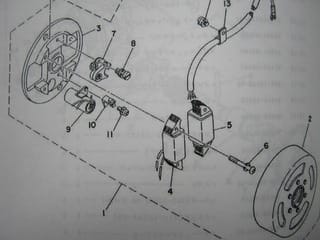

フレーム周囲の電装系の他に、エンジンのマグネトー点火機構付近も点検します。

この部分の分解はフライホイルプーラー等のSST(専用工具)が必要になります。

ローター(上図No.2)を抜いた後はシャフト部分のキーの紛失に注意します。

ポイント(上図No.7)、コンデンサー(上図No.9)は点火系の要とも言えるパーツですので、可能であれば新品に交換したいところです。

ただ、この部分のパーツは納入業者(電気メーカー)によって形状が異なりますので、購入の際はメーカー・形状の確認が必要です。

ポイント採用の古いバイクは、その損耗でスムーズに走らなくなったあたりで放置される事が多いらしく、今までに修理したバイクは大抵が磨滅限度付近でした。

このバイクは磨滅は中ほどでしたが、湿気の為かポイント当たり面に錆(変質)があった為にダイヤモンドヤスリで研磨修正しました。

ポイントは当たり面の確認の他に、ヒール部分の高さが十分に残っているかも確認します。

また、その損耗を防ぐ為にも、フェルトにグリスを塗ってカム部分に油膜を作れる様にしておきます。

コンデンサー(キャパシタ)は交換の際は容量(uF、ファラドは容量の単位)にも注意します。

ローター組付けの際の注意ですが、なるべくポイントのヒールを上げた状態にしてスクリューで仮固定し、ローターを完全に組付けてからポイント調整をする事です。

ポイントの位置が悪いと、ローターのカム部分がヒールに当たり欠けてしまう場合があります。

整備が進んでゆくと、大なり小なり障害はあるものです。

フラッシャー(ウインカー)の整備時にレンズが外れません。

レンズ本体の固着ではなく、それを止めている2本のビス(下図No.5)が固着、頭も錆で丸坊主でした。

レンズはコンパウンドで表面の曇りを取れば使用できる範囲だったので、4mmのドリルでビスの頭を飛ばしレンズを取ってから残ったビスを潤滑剤とプライヤの併用で取り除きました。

このようなフクロになる場所には湿気が溜まりやすいので、防錆潤滑剤をサッと吹いてウエスで拭き取り、錆を予防しておきます。

では、また。

フレーム周囲の電装系の他に、エンジンのマグネトー点火機構付近も点検します。

この部分の分解はフライホイルプーラー等のSST(専用工具)が必要になります。

ローター(上図No.2)を抜いた後はシャフト部分のキーの紛失に注意します。

ポイント(上図No.7)、コンデンサー(上図No.9)は点火系の要とも言えるパーツですので、可能であれば新品に交換したいところです。

ただ、この部分のパーツは納入業者(電気メーカー)によって形状が異なりますので、購入の際はメーカー・形状の確認が必要です。

ポイント採用の古いバイクは、その損耗でスムーズに走らなくなったあたりで放置される事が多いらしく、今までに修理したバイクは大抵が磨滅限度付近でした。

このバイクは磨滅は中ほどでしたが、湿気の為かポイント当たり面に錆(変質)があった為にダイヤモンドヤスリで研磨修正しました。

ポイントは当たり面の確認の他に、ヒール部分の高さが十分に残っているかも確認します。

また、その損耗を防ぐ為にも、フェルトにグリスを塗ってカム部分に油膜を作れる様にしておきます。

コンデンサー(キャパシタ)は交換の際は容量(uF、ファラドは容量の単位)にも注意します。

ローター組付けの際の注意ですが、なるべくポイントのヒールを上げた状態にしてスクリューで仮固定し、ローターを完全に組付けてからポイント調整をする事です。

ポイントの位置が悪いと、ローターのカム部分がヒールに当たり欠けてしまう場合があります。

整備が進んでゆくと、大なり小なり障害はあるものです。

フラッシャー(ウインカー)の整備時にレンズが外れません。

レンズ本体の固着ではなく、それを止めている2本のビス(下図No.5)が固着、頭も錆で丸坊主でした。

レンズはコンパウンドで表面の曇りを取れば使用できる範囲だったので、4mmのドリルでビスの頭を飛ばしレンズを取ってから残ったビスを潤滑剤とプライヤの併用で取り除きました。

このようなフクロになる場所には湿気が溜まりやすいので、防錆潤滑剤をサッと吹いてウエスで拭き取り、錆を予防しておきます。

では、また。