(2012.01.08訪問)

奥の院は高野山信仰の中心、空海さん入定の聖地。正式参拝は御廟手前の一の橋からだそうですが、天気晴

朗快適日和でしたが、如何せん足がいうことを利きません。少々ズルをして今日は中の橋からの参拝です。

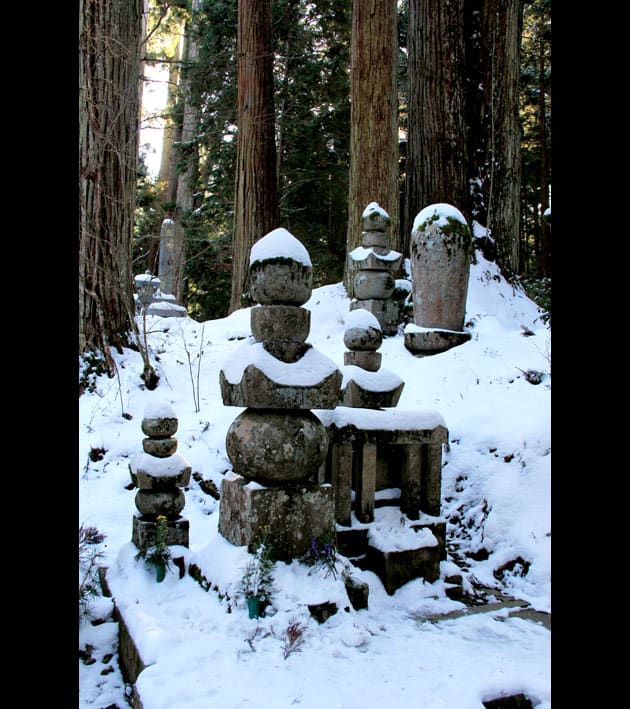

▼中の橋からの参道。

一の橋から御廟まで約2キロの参道には杉の巨木と約20万基を越す墓碑、墓石が並び信仰の厚さ、深さを偲

ばれます。

▼豊臣家墓所。

中央五輪塔が太閤さん、左右はどちらかが秀長さんと寧々さん。広い墓所で左右に、縁の人々の五輪塔が並

んでいます。

▼織田信長墓所。

豊臣墓所に比べて少し寂しい感じ。

▼御廟の手前に手水舎。

手水鉢の下方は凍り付いていました。

▼灯籠堂のつらら。

▼御廟橋。

ここから先は撮影禁止。脱帽してお参りの事。です。

正面に見えるのが御廟前殿。ボクの望遠ではコレが精一杯。

無信仰、無信心な人間でも御廟の前に立つと思わず手を合わせ空海さんと対話の体勢に入ったような感覚に

なります。おぼつかない心経をボソボソと口中で唱えつつ高野山参拝の一日が終わりました。

フロクです。

金剛峯寺の数ある塔頭の一つ、日本三大多宝塔の建つ金剛三昧院へ名塔拝観に寄ってみました。

雪の境内にスッと冬の陽光一条の中、ひっそり佇む名塔は、小さいながらも空海さん哲学が凝縮され小粒で

ピリリの清浄感が境内を引き締めているようでした。しかし建立者は北条政子、源頼朝と実朝菩提を弔うた

め建立と寺伝は語るそうです。

▼金剛三昧院多宝塔(国宝)。

本尊 五智如来(重文)。塔高14.9m、桧皮葺。貞応2年(1223年)建立。

ちなみに三大多宝塔は数説あるみたいですが、金剛三昧院多宝塔と石山寺多宝塔は必ず入っているそうです。