(2012.01.18訪問)

阿倍野で所用が終わり、さてどうするかと考えつつ地下から地上に出るとそこは阪堺電車のホーム。早い話

が出口を間違えたんです。いつの間にか堺行きチンチン電車に乗ってました。

松虫や手塚山、住吉さん、大和川を過ぎるとはや堺、いいもんですねチンチン電車の雰囲気、騒音と横揺れ

はガキの頃の大阪市電といっしょ。郷愁です。

御陵前で電車を降りて、とりあえず堺一と称される南宗寺を訪ねました。

▼山門(甘露門)に掛かる扁額。

[ 南宗寺 ]

●山号 龍興山(りゅうこうさん)

●寺号 南宗寺(なんしゅうじ)

●宗派 臨済宗大徳寺派

●開基 三好長慶

●開山 古嶽宗旦

●創建 大永6年(1526年)

●本尊 釈迦三尊

南宗寺縁起 (南宗寺お寺パンフより抄載)

大徳寺の古嶽宗旦が堺の小院を南宗庵と称し住み、その弟子大徳寺住職大林宗套が師命で南宗庵に入った。

大林宗套に帰依した「乱世の三梟雄」の一人戦国武将三好長慶は父の菩提を発願、南宗庵を移転し壮大な寺

地に南宗寺を造営。その後松永弾正の乱や大坂夏の陣で南宗寺は壊滅。元和5年(1619年)時の住職、沢庵和

尚と堺奉行の尽力で現地に復興再建した。

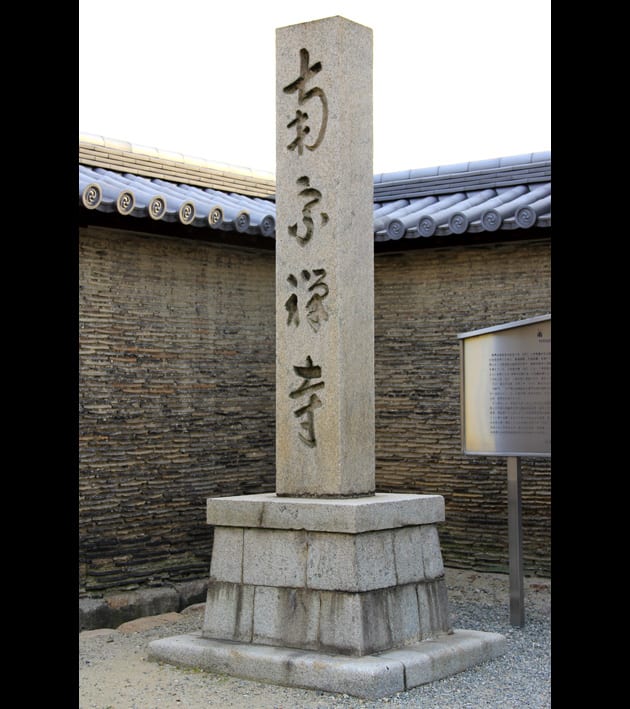

▼石標。

▼総門。

桁行二間、梁行一間、瓦葺四脚門。簡素な門です。古嶽宗旦の弟子筋、大林宗套筆の龍興山の扁額。

▼甘露門(重文)。

二層楼門高欄付、桁行三間、入母屋造本瓦葺八脚門。正保4年(1647年)建立。一種の飾り門のようです。

▼甘露門屋根を飾る鬼瓦。

▼鐘楼。明治元年再建の立派な鐘楼です。

▼唐門(重文)への参道。

▼方丈(本堂)。

▼枯山水庭園(国名勝)。古田織部の作庭と伝わるそうです。

▼実相庵。利休好みの茶室。中央茶色がにじり口。昭和38年(1963年)再建。

▼千利休が愛したと伝わる袈裟形手水鉢。

▼武野紹鴎縁の六地蔵燈籠。

相当酷い姿、台座は別物で火袋は姿止めず、傘反りは欠けまくりでガタガタ。しかし竿と中台はドッシリし

ており当初は見栄えのする姿だったのでは。

▼大雄宝殿(重文)。

仏殿です。承応元年(1652年)建立。

釈迦三尊はこのお堂のご本尊。今はご本尊釈迦如来お一人です。脇侍の文殊菩薩と普賢菩薩は出張中、実は

盗難に遭い現在行方不明とのことです。堂形は二層になっていますが、一層目は裳階で実は単層。桁行五間、

梁行五間の方形、入母屋造本瓦葺。堂内床は瓦タイル、広々とした堂内西に高い須弥壇があり中央にご本尊。

▼大雄宝殿天井画。

高い天井には「八方睨みの龍」が描かれています。狩野信政筆。

▼廻廊。方丈から禅堂につながっているようです。

▼禅堂。坐禅修業道場。

▼禅堂扁額。金毛と揮毫されています。

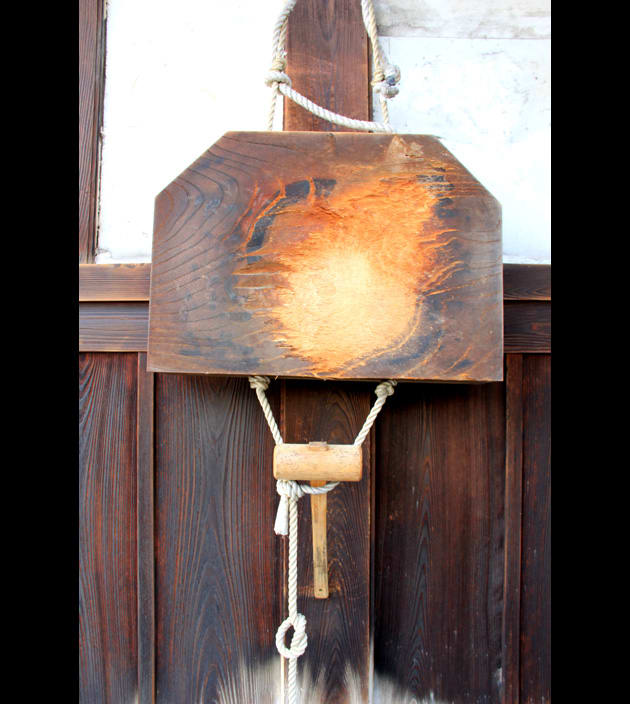

▼禅堂正面入り口に掛かる開板。相当使い込まれているようで、中央は1センチくらい凹んでいます。

▼消火装置?

▼坐雲亭。山内最古のお堂。一層が茶室になっているそうです。

▼千家一門の供養塔。

利休をトップとする千家三庵、不審庵(表千家) 今日庵(裏千家) 官休庵(武者小路千家)の墓碑が並んでいます。

中央が利休の五輪塔。

▼武野紹鴎の墓。

村田珠光の茶禅一味わび茶の流れをくむ茶人。千利休の師とも云われているそうです。

▼三好一族の墓。

南宗寺開基、三好長慶をはじめとする一族の墓です。

▼境内から見た甘露門。

豪商ひしめく往時の商都堺は、一方で茶禅一味を精神的基盤とする茶の湯が紹鴎や利休によって完成された

と云い、その精神性は禅宗と結ぶことにより確立され、信長や秀吉など時の権力者の賛を得て発展していっ

たのはご存知の通り。権力者と結ぶということは勢者必衰の言葉どおり何時どうなるかわからんもんですね。

堺の町を三時間ほどフラフラ歩き回って、夕方帰社するとイヤ~な顔をされたのは云うまでもありません。