(2017.05.20訪問)

長寿院から僅かに下ったところに龍潭寺があります。元々浜名湖北の井伊谷にあった龍潭寺を、彦根藩初代藩主井伊直政が佐和山山

麓に移建したのが今の龍潭寺だそうで、井伊家とは深い縁を持つ名刹であり、一方太閤はんの重臣で関ヶ原で江戸のタヌキ軍に敗れ

た石田三成が居城とした佐和山城趾が佐和山のテッペンに残る、歴史にエポックを残す地を境内にしているお寺なんです。佐和山全

体が境内とは凄いお寺があったもんですネ。

それでは彦根第二弾、龍潭寺へ行ってみましょう。

▼龍潭寺境内への入口です。こういう門をなんと呼ぶんでしょうネ。

[ 龍潭寺 ]

●山号 弘徳山 (こうとくざん)

●寺号 龍潭寺 (りょうたんじ) 正称 龍潭護国禅寺

●宗派 臨済宗妙心寺派 (りんざいしゅうみょうしんじは)

●開基 彦根初代藩主 井伊直政 (いいなおまさ)

●開山 昊天宗建禅師 (こうてんそうけんぜんじ)

●開創 慶長五年 (1600年)

●本尊 釈迦如来

▲ 滋賀県彦根市古沢町1104 Tel. 0749-22-2777

▲時間 9:00~17:00

▲拝観料 400円 ご朱印300円

▲JR琵琶湖線 「彦根駅」 下車徒歩25分 タクシー5分

名神高速道路「彦根IC」5分

▼禅刹号が刻されている立派な石柱。

▼グリーンシャワーを浴びながら……、

龍潭寺縁起 (龍潭寺ガイドパンフレットから抄出)

奈良時代行基により遠江国井伊谷に開基。井伊直政が佐和山城主になったのを機に、昊天禅師により佐和山山麓に移建開山しました。

井伊家とは深い縁を持つ名刹です。元和三年諸堂が完成後、近江随一の禅刹となり近郊に十余りの末寺を有する巨刹となりました。

▼参道先に山門が……、

▼立派な四脚門です。入母屋造、桟瓦葺。

▼袖塀の脇口から入山です。

▼スグ左に庫裡がありここが拝観口のようです。建物周りの緑の量が半端じゃありません。

▼およそ名刹の庫裡とは思えない雑然とした受付。色んなことを書いた紙を貼りまくられ名刹のイメージがいっぺんに崩れました。

▼庫裡に繋がる方丈。

四つのお部屋が続き、襖絵が見応えあります。

方丈襖絵五十六面は、彦根藩士の子として生まれ、蕉門十哲の一人、俳人としても高名で、絵を狩野派の永野安信に学ぶなど諸芸に

通じた多才の人として知られている森川許六が描いたものです、

▼群仙の間の襖絵。

▼室中西湖の間。方丈仏間で、本尊釈迦如来が祀られています。

▼室中西湖の間の扁額。

▼獅子の間の襖絵。

▼唐獅子の図。

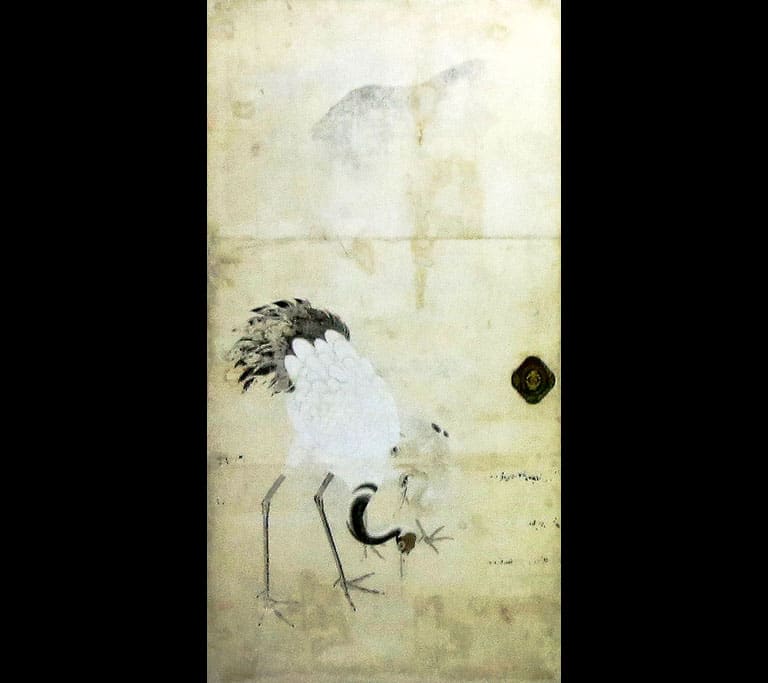

▼鶴の間。

▼松竹梅鶴図。

▼方丈南庭「ふだらくの庭」開山昊天宗建禅師作庭の枯山水の庭。

▼だるま信仰のお寺としても著名な龍潭寺です。

▼書院のお部屋。

▼欄間の書額。

▼額縁庭園。

▼書院東庭「鶴亀蓬莱庭園」佐和山を借景に浄土世界を表した池泉鑑賞式名庭。

開山昊天宗建禅師と小堀遠州の合作と伝わるそうです。

ボクは禅刹の名庭と呼ばれる池泉回遊式や観賞式の庭園の「差」というものが今ひとつよく分りません。見てくれの印象ではなく、

作者の作庭に関わる意図や深い精神性など述べられていますが、今は理解に苦しみながらシャッターを押しています。ボクら凡人は

理屈じゃなく「オー、いいお庭だね」でいいのかも知れませんネ。

▼鐘楼。

▼観音堂参道脇に七福神が並んでいます。

▼観音堂。本尊 楊柳観世音菩薩。近寄り難し観音堂はお堂内を覗くことすら出来ませんでした。

▼あの石田三成の銅像。このお寺は佐和山一帯が境内、山頂には石田三成の居城佐和山城跡が残っており、観音堂横から山頂へのハ

イキングコースがありました。ボクは間違っても登山はいたしません。

▼佐和山観音像。

▼アートな土塀。瓦を埋め込んだ赤土塀。強度もですが、合戦に備え鉄砲玉が貫通しない仕様らしいですね。

▼ご朱印です。

彦根龍潭寺これにて オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。