(2019.01.19訪問)

「京の冬の旅」非公開文化財特別公開で今日訪ねるのは、智積院です。

智積院が古刹と云えるかどうかは別にして、いかに寺勢が凄いかは街中に広大な寺地を誇り、名勝庭園、障壁画や襖絵などに錚々た

る名前がならんでいるお寺だからです。今回の文化財特別公開では近代絵画の雄、堂本印象さんの障壁画「婦女喫茶図」を見ること

ができるんです。「婦女喫茶図」はこのお寺の宸殿襖絵なんですが、これまで宸殿が公開されたことがあまりなく、今回公開される

と云うことで、早速見てみようてな訳で智積院を訪ねた次第であります。

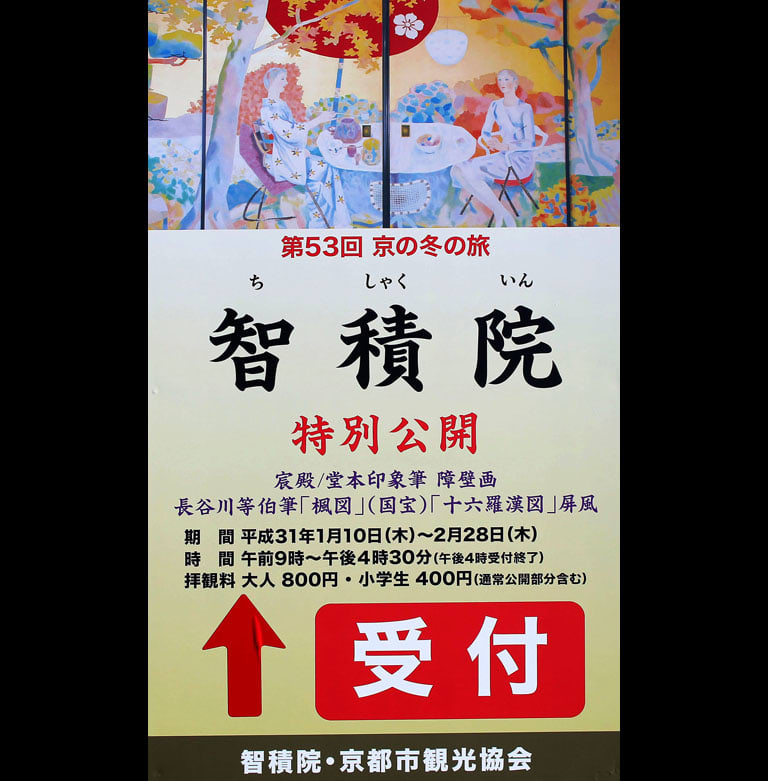

▼智積院の「京の冬の旅」特別公開ポスター。

上の絵がかの堂本印象の障壁画「婦女喫茶図」

今日はこれを見たいがため智積院に来たようなもんです。

[ 智積院 ]

●山号 五百仏山 (いおぶさん)

●寺号 根来寺智積院 (ねごろじちしゃくいん)

●宗派 真言宗智山派 (しんごんしゅうちざんは) 総本山

●開祖 弘法大師空海 (こうぼうだいしくうかい)

●中興 興教大師覚鑁 (こうぎょうだいしかくばん)

●再興 玄宥僧正 (げんゆうそうじょう)

●開創 慶長三年 (1598年)

●本尊 大日如来坐像

▲京都市東山区東大路通り七条下る東瓦町964番地 TEL.075-541-5361

▲拝観料 800円 御朱印300円

▲拝観時間 9:00~16:00

▲JR京都駅よりバス10分、東山七条下車 市バス206系統、207系統、208系統

京阪電車「七条駅」より七条通を東へ徒歩約10分

▼東大路通に面して山門が建ち、門前にデッカイ寺号石柱。

智積院縁起 (智積院HPから抄出)

興教大師覚鑁が高野山に大伝法院を建て、高野山の復興と真言宗教学の振興に活躍。保延六年 (1140年) 修行の場を高野山から根来

山へ移し根本道場としました。二年後の康治二年覚鑁死去。鎌倉時代の中頃に、頼瑜僧正が大伝法院を高野山から根来山へ移し、こ

れにより根来山はおおいに栄え、智積院はその塔頭寺院のなかの学頭寺院でした。勢力が大きくなると豊臣秀吉と対立、秀吉軍によ

り、根来山内の堂塔のほとんどが灰燼に帰しました。その時、智積院の住職であった玄宥僧正は、高野山に逃れ、秀吉が亡くなった

慶長三年 (1598年) 智積院再興の第一歩が京都東山にしるされました。家康から、玄宥僧正に東山の豊国神社境内の坊舎と土地が与

えられ、名実ともに智積院が再興。境内伽藍が拡充されました。

▼入山受付を済ますとすぐ前に冠木門、参道入り口です。

▼参道右に鐘楼。入母屋造、本瓦葺の大鐘楼です。

▼参道先に見えるのが金堂です。

▼金堂。桁裄七間、梁間五間、入母屋造、本瓦葺、3間向拝付、鉄筋コンクリート造、宝永二年 (1705年) 建立。

明治十五年 (1882) 焼失。その後、宗祖弘法大師生誕千二百年記念事業として昭和五十年(1975年) 再建。

▼金堂扁額。第五十九代化主秋山祐雅僧正揮毫。

▼須弥壇の荘厳と本尊大日如来坐像。

▼本尊大日如来坐像。お躯も光背もキンピカ、像高197.8cm、木造、仏師西村公朝さん指導により1975年造像。

▼格子戸から柔らかい冬の日差しが。

▼翻る五色幕。

▼金堂横に明王殿 (不動堂)。桁裄七間、梁間四間、入母屋造、本瓦葺、三間向拝付。

智積院の護摩道場、金堂焼失後金堂として使用されていたお堂。

▼明王殿扁額。第六十五代化主藤井龍心僧正揮毫。

▼明王殿内陣。よく磨かれた床、過剰な荘厳がないシンプルな須弥壇中央に本尊不動明王、脇持に矜羯羅童子、制多迦童子が祀られ

ています。

▼本尊お不動さんのお顔。像高84.5cm、寄せ木造り、玉眼。

▼金堂裏の石段を上ると奥の境内、鐘楼です。

▼大師堂。宗祖弘法大師空海さんをお祀りしています。寛政元年 (1789年)建立。

桁裄五間、梁間三間、入母屋造、本瓦葺、一間唐破風向拝付。堂内拝観は出来ません。

▼大師堂扁額。別称遍照金剛殿と揮毫されています。

▼大師堂の五色幕。

▼運敞蔵。第七代化主運敞僧正座像を祀り、僧正一代にわたって収集された書籍文献を収蔵。延宝元年 (1672年) 建立。

▼密厳堂への石段参道。

▼密厳堂。中興の祖、興教大師覚鑁像さんを安置、よって覚鑁堂とも呼ばれている。

桁裄五間、梁間六間、入母屋造、本瓦葺、一間向拝付。寛文七年 (1667年) 建立。

▼密厳堂扁額。第七代化主運敞僧正揮毫。

▼密厳堂。

▼求聞持堂(文殊堂、護摩堂)。本尊虚空蔵菩薩、嘉永四年 (1844年) 建立。方三間、宝形造、本瓦葺、一間向拝付。

書院の名勝庭園と国宝障壁画を拝見することにしましょう。

▼山門。正面見えるのは講堂。

▼講堂は横に長~い建物で全景は撮れません。

桁裄十八間、梁間九間、入母屋造、本瓦葺、総檜造。平成七年 (1995年) 再建。

▼講堂中央不二の間に本尊阿弥陀如来坐像が祀られています。

▼不二の間の左右の部屋には田渕俊夫さんの「四季墨絵」

墨の濃淡だけで表現する驚異的な世界、もの凄い描写力に言葉も出ません。

▼書院にやってきました。部屋から見る前庭、残念ながら治水工事のため池の水は抜かれてています。

▼書院の障壁画です。見れるのは総てレプリカ。本物は収蔵庫で。

▼長谷川等伯の「楓図」

▼長谷川久蔵の「桜図」

▼宸殿。こちらのお部屋で堂本印象さんの障壁画を見ることが出来ます。宸殿は通常拝観出来ません。

▼堂本印象の「松桜柳の図」

▼堂本印象の「婦女喫茶図」

印象さん1958年作のこの画、お寺の襖絵にモダン絵画、一見ミスマッチ感で当時批判も有ったらしいですが、このアンバランスが

何とも云えない雰囲気を作り出しているように思えます。

▼智積院再興の玄宥僧正に見送られて智積院オシマイで~す。

▼ご朱印です。