(2014.10.11訪問)

つづいて常楽寺からクルマで五~六分、湖南三山の一つ長寿寺を訪ねます。名前がいいじゃないですか、先

週は長命寺で今日は長寿寺、それなりの齢を重ねると「長命」に「長寿」とは目出たい限り、それなりに気

になり、子宝、安産、長寿のご利益をくださるお寺、長寿寺を訪ねてみましょう。

子宝 安産? ひたすら「長寿&長寿」をお願いしましょう。面白いお母さんが案内してくれました。

▼檜皮葺の堂々とした本堂でしょ。

[ 長寿寺 ]

●山号 阿星山 (あぼしさん)

●寺号 長寿寺 (ちょうじゅじ) 別称 東寺 (ひがしでら)

●勅願 伝聖武天皇 (しょうむてんのう)

●開基 伝良弁僧正 (ろうべんそうじょう)

●開創 天平年間(72年~)

●宗派 天台宗

●本尊 地蔵菩薩立像 (秘仏)

▲拝観料 500円 朱印300円 駐車場無料

▲拝観時間 9:00~16:00

▲湖南三山の一

▲滋賀県湖南市東寺5-1-11 Tel. 0748-77-3813

▲JR草津線「石部」駅下車 市バス 約16分 「長寿寺」下車スグ

JR草津線「石部」駅下車、 タクシー約7分

名神栗東ICより約8キロ、約15分

▼立派な寺標。

長寿寺縁起 (長寿寺パンフより抄出)

寺伝では天平年間、聖武天皇勅で良弁僧正により紫香楽宮の鬼門封じの長寿寺を開基。皇女生誕にちなみ子

安地蔵を行基に刻させ本尊とし皇女長寿を願い長寿寺の寺号を勅した。長寿寺と先の常楽寺は位置関係から

それぞれ東寺、西寺と呼ばれその後、阿星山麓には「阿星山五千坊」と呼ばれる天台仏教圏を形成。かつて

は壮大な寺観を誇ったが、織田信長により三重塔は安土城に、楼門は今は無い蓮台寺へと主要建物を失い現

在に至っている。

▼瀟洒な檜皮葺の山門。

内側の檜皮がきれいに葺直され、外は朽ちかけ。お寺のお母さん曰く「お金ないので内側だけにしたんよ」

普通外を先にしません?

▼山号が書かれた扁額。外側は扁額だけ新調。

▼参道。奥に見えるのは本堂です。

▼参道右に巨木と木漏れ日の中、いささか変な石造多宝塔。

聖武天皇供養塔で鎌倉期建立。

▼檜皮葺のやや細身の鐘楼。

▼ちょっと淋しげに秋明菊が二輪だけ。ピントも淋しげで。

▼手水舎。桟瓦の屋根が重そう、細身の柱が必死に屋根を支えています。

▼本堂 (国宝)。桁行五間、梁間五間、檜皮葺、寄棟造、三間向拝付。平安期再建。

圧倒的な存在感で、檜皮屋根の張り出しが軒を深くし、三間向拝が美しい屋根の変化を強調しているよう

です。本尊子安地蔵尊立像は秘仏でお厨子の中。お厨子は春日厨子型で国宝です。お釈迦さんと阿弥陀さ

んが両脇を固めています。後堂にも数体の仏像が控えています。

入堂するとさっそくお母さんが「お地蔵さんは秘仏で見れません、この写真がそうです」と相当古い写真

を見せてくれました。はっきり言って古すぎてよく判りません。

▼山号が書かれた扁額。ほとんど読めません。

▼本堂脇に一株だけのフジバカマ。

▼小さな放生池の中之島に建つ弁天堂 (重文)。

桁行一間、梁間一間、檜皮葺、入母屋造、正面唐破風付。室町中期文明十六年 (1484年) 建立。

▼収蔵庫にはデッカイ阿弥陀さんが。

▼阿弥陀如来坐像 (重文)。像高285.5cm、丈六坐像、寄木造り。平安初期藤原時代の作。

全身金箔が見事に残り、堂々たる体躯。お顔はお餅風、半眼でやや幼い印象かな。

この阿弥陀さん、いったい何処におられたんだろう。

▼本堂左手いくらか上った所に、三重塔の礎石が一つぽつんと、これも信長のイジメの涙あとでしょうか。

▼長寿寺鎮守の白山神社の参道がお寺参道と並んでます。

▼鳥居を潜り参道を行きます。

▼参道を行くと三面格子の拝殿 (重文)。三間四方の檜皮葺。室町後期の建築。

普通は柱間開放が多い中、格子囲いは珍しい例だそうです。

▼本殿。主祭神 白山比咩神 (しらやまひめのかみ)。石垣に石段、立派な本殿です。

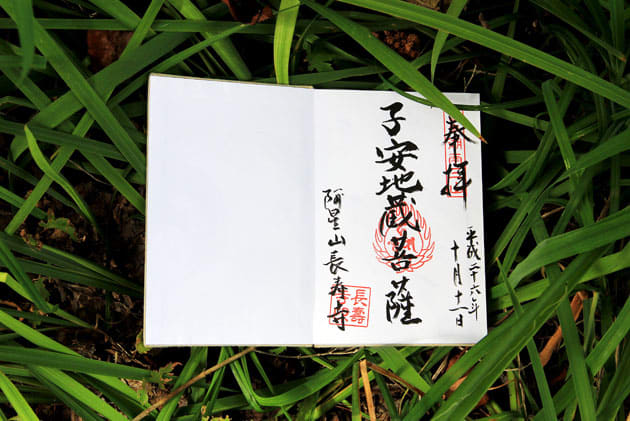

▼御朱印です。

決して広くない境内に、今あるお堂は本堂と弁天堂だけ。しかし檜皮本堂の存在感はとびきりです。湖国の

いわば辺鄙な山里にありながら、創建当初の強大な寺勢の隆盛と衰退をこの本堂が総身で受け、今ボク達に

天台の息吹を伝えている。そんな気がします。

参拝の後、案内してくれたお母さん、不満と喜びを語ってくれました。

天台イジメの信長に、

「常楽寺の三重塔は残して、うちの三重塔を持っていったんよ」

「あんな見晴らしのええとこに建ってたのに」「礎石見てくれた、たったあれだけ残して、ヒドイでしょ」

そして、

「お寺はお金がないのよ、あの山門見て、内側だけ檜皮を葺き直したんよ」

「裏山の木も安い外国の木に負けて売れへんの」

「うちは、檀家もお墓もないの、けど近隣の方達が色々助けてくれて嬉しいわ」

さいごに、

「湖南市が長寿寺、常楽寺、善水寺を湖南三山としてPRしてくれたお陰で、お客さんが思い切り増えてあり

がたいわ」

正直なお母さんでした。

お母さん、コーヒーごちそうさま。お母さんのキャラで湖南三山を盛り上げてネ、応援してまーす。

それでは湖南三山最後のお寺、善水寺に向かいましょう。大和路号快調で~す。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます