(2015.11.14訪問)

降るのか降らないのかどっちやねんのお天気の中、久々一休さんに会いに京田辺の酬恩庵一休寺にやってまいりました。

腹が立つにもほどがある、お寺に着いた途端降り出しました。

昨夜の雨風で紅葉もさぞ痛めつけられているのじゃなかろうか、さぞ人出も少ないだろうと期待してやって来ましたが、

居るんですね~ 団体さんが。

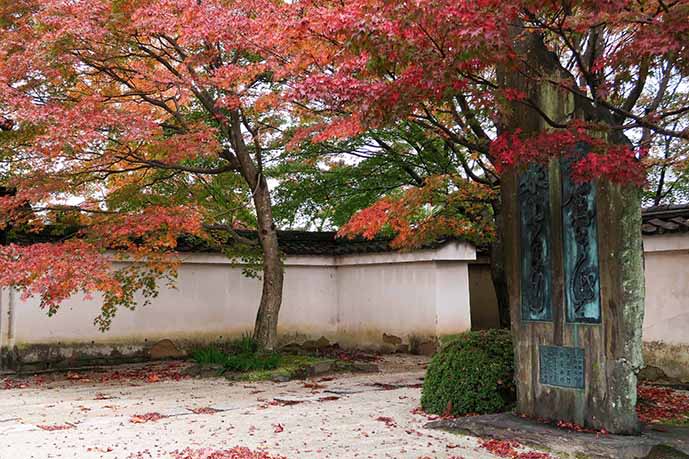

▼総門。相当散ってます。

[ 酬恩庵一休寺 ]

●山号 霊瑞山 (れいずいざん)

●寺号 酬恩庵 (しゅうおんあん) 通称一休寺

●宗派 臨済宗大徳寺派 (りんざいしゅうだいとくじは)

●開山 南浦紹明 (なんぽじょうみょう)

●創建 正応年間 (1288~1293年)

●中興 一休宗純 (いっきゅうそうじゅん)

●中興 康正年間 (1455~1456年)

●本尊 釈迦如来坐像

▲拝観 500円 朱印 300円 駐車場 300円

▲時間 9:00~17:00

▲京都府京田辺市薪里ノ内102 電話0774-62-0193

▲近鉄京都線「新田辺」駅から京阪バス「一休寺道」下車 徒歩5分タクシーで「一休寺」

JR学研都市線「京田辺」駅から京阪バス「一休寺道」下車 徒歩5分タクシーで「一休寺」

京奈和自動車道「田辺西」ICから約10分

▼総門左に建つ寺号の石柱。

酬恩庵一休寺縁起 (酬恩庵一休寺HPから抄出)

元の名は妙勝寺であって、鎌倉時代、臨済宗の高僧大應国師(南浦紹明)が中国の虚堂和尚に禅を学び、帰朝後禅の道

場をここに建てたのが始めである。その後、元弘の戦火にかかり復興もならずにいたものを、六代の法孫に当たる一休

禅師が康正年中(1455~6年)宗祖の遺風を慕って堂宇を再興し、師恩にむくいる意味で「酬恩庵」と命名した。禅師

はここで後半の生涯を送り八十一歳で大徳寺住職となった時もこの寺から通われたのであり、文明十三(1481年)十一

月二十一日八十八歳の高齢を以って当寺において示寂され遺骨は当所に葬られたのである。このように禅師が晩年を過

ごされたことにより「一休寺」の通称が知られるに至ったのである。

▼一休さん筆の七仏通戒偈の碑。前半の偈です。

「諸悪莫作 衆善奉行 自淨其意 是諸仏教」釈迦弟子阿難尊者の作と伝わります。

▼手水舎。

▼参道。まだまだ青もみじが多いですネ。

▼浴室(重文)。禅刹における三黙堂の一、修行の場。桁裄五間、梁間三間、切妻造、本瓦葺。

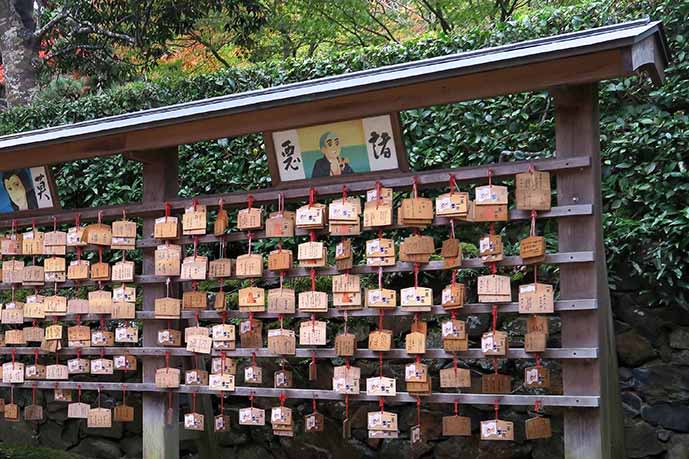

▼たくさんのお願い事が掛けられています。

▼昨夜の風と雨で散々な目にあった散紅葉。

▼一休禅師廟。一休さんの出自は後小松天皇の皇子。よって御廟は宮内庁管理。

▼散紅葉と青もみじの参道を本堂へ。

▼立派な袴腰の鐘楼(重文)。

▼本堂へはこの小門を潜ります。

▼すっかり散ってますね。

▼本堂 (重文) です。

桁裄三間、梁間三間、入母屋造、檜皮葺。永享年間(1429年~1441年)に室町幕府六代将軍足利義教建立。

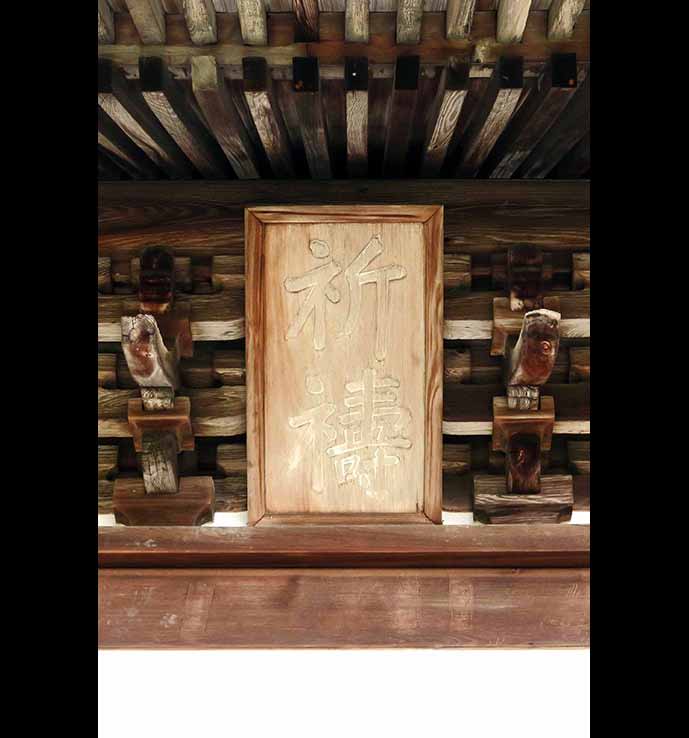

▼扁額。

▼天井はすこぶる高く、釈迦三尊を安置するのみの一切の荘厳を施さない、きわめてシンプルな須弥壇です。

中央釈迦如来坐像、右文殊菩薩獅子騎上坐像、左普賢菩薩象騎上坐像を祀っています。

▼本尊釈迦如来坐像。

▼本堂。

▼開山堂。

▼開山堂内に大應国師南浦紹明の木像が安置されています。シンプルな堂内です。

▼この方が大應国師南浦紹明さんです。

▼開山堂前に小坊主時代の一休さんがいます。

▼もちろん真ん中を渡りましたよ。

▼鴨が遊んでいます。

▼ズーッとこの調子で降ってます。

▼中門(重文)を潜り方丈庭園へ。

▼スグ右に虎丘庵茶室。予約をすれば拝観可能。もとは一休さんの居室。

▼方丈への唐門(重文)。通れません。

▼庫裏(重文)。

▼庫裏玄関。デッカイ衝立の中で例の虎が迎えてくれます。

▼方丈扁額。

▼方丈礼の間。一般客人を通す部屋。襖絵は狩野探幽筆の松竹梅図。

▼方丈室中の間。中央奥内陣を昭堂といい一休禅師の木像が安置されています。襖絵は狩野探幽筆の瀟湘八景図。

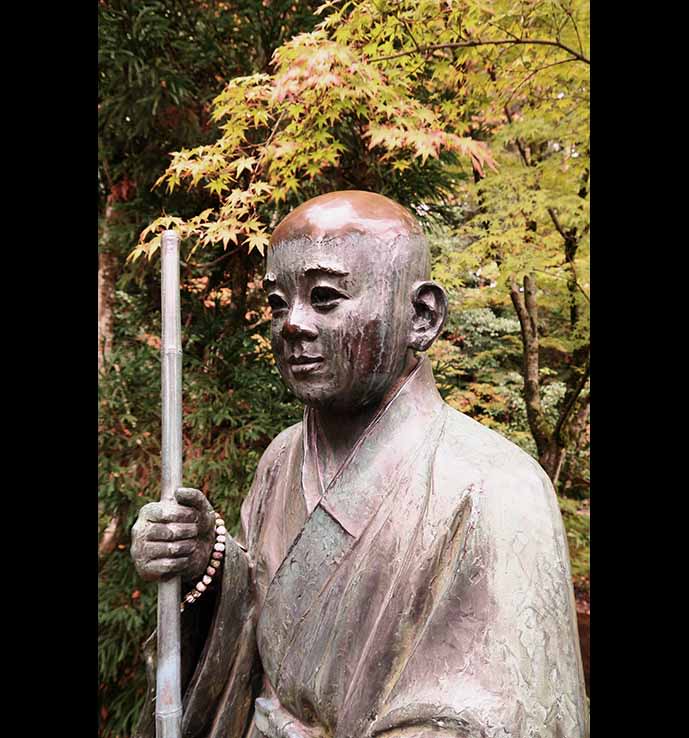

▼一休禅師木像。一休禅師逝去の年に高弟墨済禅師に命じて作らせたもので自身の頭髪と髭を植えたとされているそう

です。

▼方丈南面の南庭。 (酬恩庵一休寺HPから抄出)

南庭は宗純王廟と虎丘を背景としてこれら建物の北部斜面を利用してサツキの刈込があり西部に大きい蘇鉄が植えら

れている典型的な江戸時代の禅苑庭園である。刈込から軒下までは白砂が敷き詰められ、さっぱりとした中に落ち着

いた雅味をあたえています。

▼方丈檀那の間。檀那衆を通す部屋。襖絵は狩野探幽筆の陶淵明と林和靖の図。

方丈各間の襖絵はレプリカです、本物は宝仏殿に収蔵されています。

▼方丈東庭。 (酬恩庵一休寺HPから抄出)

東庭は大小の石が立ちまた横になる様を十六羅漢になぞらえたとされているそうです。

▼結構色付きはいいです。

▼方丈北庭。 (酬恩庵一休寺HPから抄出)

北庭は禅院枯山水としての蓬莱庭園である。東北隅に約2メートルの巨石を配しいわゆる観音石として用いている。

これに他の集団石組をもって枯滝落水の様子を表現している。

その昔、正面には木津川を上下する白帆を眺めることが出来また晴れた日には比叡山を望んで楽しんだと言われる。

これら三方からなる庭園は江戸初期のものとしては第一流であり当代庭園の白眉とされている。

この作庭は石川丈山、松花堂昭乗、佐川田喜六の三名の合作とされている。

▼方丈北面の矩形廊下。

▼まるで名残紅葉のようですね。

▼総門の散紅葉を惜しみつつ一休寺を辞しました。

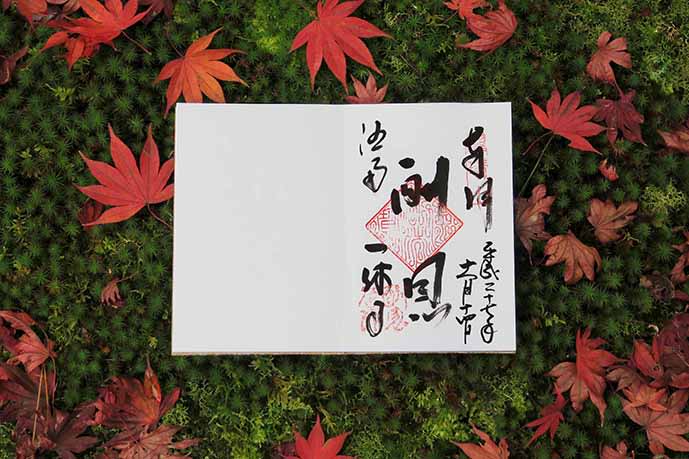

▼御朱印です。

今年の酬恩庵紅葉は少し遅いらしいですよ。

このお寺の紅葉期間は結構長く、前中後期と三期間あるそうで昨夜の雨風で前期紅葉が殆ど散紅葉、中後期はまだ青も

みじで徐々に進む季節の変化にこのあと期待出来るとお寺のお姉さんが云ってました。

紅葉命の皆さん期待してください!

自然の美は陽光がなけりゃサッパリですワ。雨の酬恩庵一休寺 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます