(2014.04.27訪問)

京都非公開文化財春季特別公開の西陣浄福寺で非常に興味深い仏像が公開されています。浄福寺は通常非公

開寺院なのでお堂内拝観は不可、今回は釈迦堂の解体修理が完成されたのと、日本初と云われる違法建築の

本堂拝観が可能だと云うことで仏像とお堂両面攻略、これはチャンスと早速訪ねてみました。

▼南門。明暦三年 (1657年) 再建。

[ 浄福寺 ]

●山号 恵照山 (えしょうざん)

●勅願 桓武天皇 (かんむてんのう)

●寺号 浄福寺 (じょうふくじ)通称 赤門寺

●開基 賢憬大僧都 (けんけいだいそうず)

●開創 延暦年間 (782~806年)

●宗派 浄土宗

●本尊 阿弥陀如来坐像

▲京都市京都市上京区浄福寺通り一条上る笹屋町2-601 TEL.075‐441-0058

▲拝観料 境内自由 通常は非公開 年2回の特別公開時のみ 大人800円 御朱印300円

▲拝観時間 9:00~16:00

▲市バス203号にて京阪出町柳から今出川浄福寺下車徒歩5分。

市バス201号にて千本中立売下車徒歩7分。

▼書院玄関。

浄福寺縁起

延暦年間、京都御所の鬼門除け寺院として御所の東北に建立された。興福寺僧の賢憬大僧都を開祖とし、本

尊三国伝来の釈迦如来像を安置した。当時は二十五大寺の一つに数えらていた。たびたび羅災し、建治二年

(1276年) 後宇多天皇勅命により一条村雲に再建「村雲寺」と呼ばれた。室町時代大永五年 (1525年) 後柏

原天皇から念仏三昧堂の勅号を賜り浄土宗を兼ねるようになり、のち知恩院に属した。

元和元年 (1615年) 現在地に移転。

▼方丈。宝暦十四年 (1764年) 再建。

▼方丈本尊 阿弥陀如来立像。

この写真では判りませんが、明治時代の日本画家、山田文厚さんの龍の天井画が描かれています。方丈に

天井龍図これも珍しいのでは。

(写真は秘仏公開ポスターの複写です)

▼方丈前庭。

▼方丈前庭の刈り込まれた霧島、よく目立ちます。

▼手水鉢。

▼方丈前庭。

▼本堂。桁行五間、梁間三間、入母屋造、本瓦葺、裳階付、一間向拝付。享保十八年 (1733年) 再建。

▼南無阿弥陀仏と書かれた本堂扁額。

▼頭貫と長押の間の透かし彫りの龍、僅かな奥行きながら凄い立体感。

▼本堂内陣。

▼本堂本尊 阿弥陀如来坐像。残念ながら須弥壇近くには近寄れませんので細かくは判りませんが定朝仏を彷

彿させ小粒でもピリリの言葉どおり、端正な阿弥陀さんです。木彫漆箔、胎内背部に永長元年 (1096年) の

銘が入っているそうです。

(写真は朝日新聞デジタル[and]からお借りしました)

▼本堂内陣のそれはそれは超豪華なお厨子です。この中にご本尊が祀られています。

▼日本初の違法建築。本堂と仏殿の繋の部分です。

本堂の江戸期再建時、幕府規制のいわば当時の建築基準法「三間梁機制」が定められ、全国の寺院に適用。

建物の桁行の規制はなかったのですが梁間は三間内に制限と云う規則でお堂の大きさが規制され大きなお

堂が建てられませんでした。しかしどうしても堂内を広く大きくしたい、そこで外からは二棟に見えるよ

うにして、内部をつないでしまったのです。南の本堂と北の仏殿の間を、両下げ造の「合の間」で繋いだ

複合建築になり、これにより奥行九間の大広間を確保しています。俗に日本最古の違法建築と云われてい

るそうです。

▼本堂。

▼書院玄関。享保十九年 (1734年) 再建。

▼鐘楼。切妻造、本瓦葺。寛永五年 (1628年) 建立。

大きな鐘楼で屋根裏の造作が緻密、梁三本で四本柱を支えています。

▼梵鐘。

▼釈迦堂。桁行三間、梁間三間、入母屋造、桟瓦葺、一間向拝付。 宝暦六年 (1756年) 再建。

▼釈迦堂扁額。

▼蛙股の龍のクネクネがよく出来てます。

▼内陣長押の扁額。

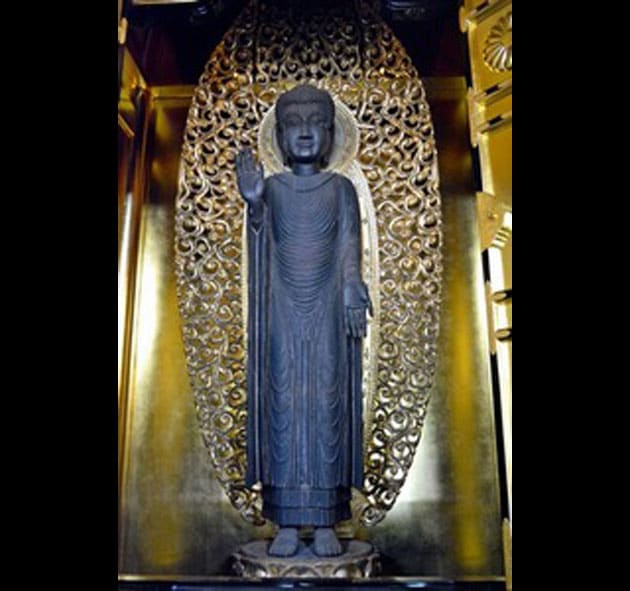

▼釈迦堂本尊 100年ぶりの公開ですヨ。 三国伝来の釈迦像清涼寺形の釈迦立像の模刻で、オリジナルとよく

似ています。お釈迦さんの生前の姿の人気のほどが偲ばれるようです。我国には約五十体の摸刻が現存す

るそうで、この像が模刻第一号らしく自慢のネタにもなっているとか。

(写真は朝日新聞デジタル[and]からお借りしました))

▼南から見た境内です。

▼地蔵堂。

▼本尊の地蔵菩薩立像。お顔口元が少々傷んでいますが、法衣の細かい彩色が見事です。像高200cm。

▼千体薬師堂。

▼薬師堂内部はその名の通り小薬師さんがズラリ千体、あるかどうか判りませんが並んでいます。

中央には粗末なお厨子に30cm位の本尊お薬師さんと日光、月光さんが祀られてます。

▼漆喰壁が映える綺麗な宝蔵。一間、宝形造、破風張り出し付。文政五年(1822年)建立。大蔵経五千巻、

外典三千余巻が納められているそうです。

▼宝蔵扁額。

▼浄福寺の通称になった赤門。東門です。17世紀前半再建。

▼ご朱印です。

非常に中身の濃い浄福寺でした。秘仏、お堂公開もさることながら、寺宝類の数々が大挙公開、展示されて

います。三間梁機制の隙間をついた本堂の広さは、お堂外観の数倍の広さを実感出来ますし、いつの時代に

も鋭い人がいるもんですが規制する側もそれはそれで抜け道を用意していたのかも知れません。

けっこうな特別公開でした。

▼今日の出町出合い。午後二時頃。糺の森の緑が濃くなってきました。

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます