(2016.05.28訪問)

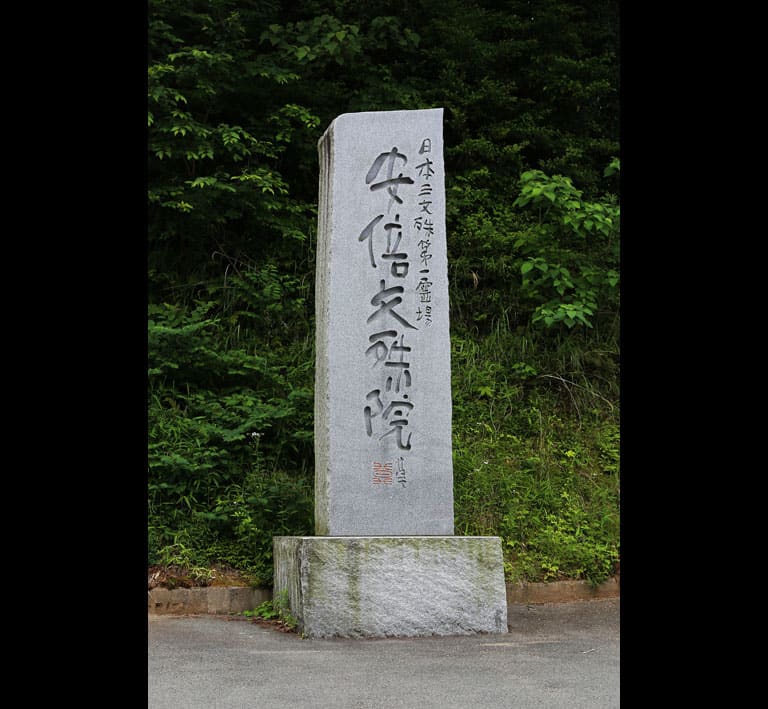

慶田寺から次の訪問先は南15分くらいの所、安倍の文殊院です。

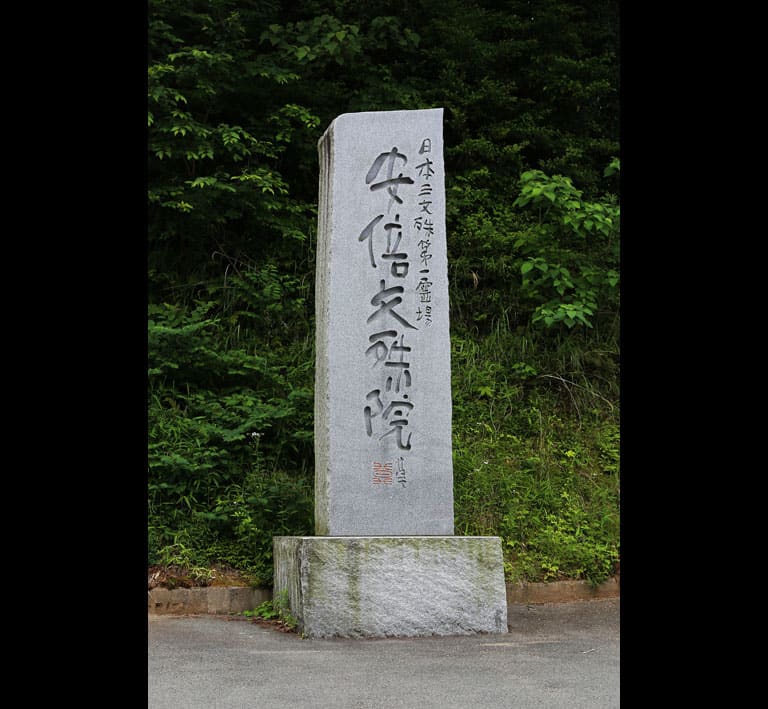

先週訪ねた天橋立の智恩寺で文珠さんに会い損ねたので、今日はその日本三文殊の第一霊場、安倍の文殊院を訪ねます。

鎌倉仏師の両雄、運慶に対する快慶の作と云われる文殊菩薩騎獅像とその眷属。快慶さん作のお像の造形の美しさ、特にお顔の美し

さは恐らく後世のどの仏師も太刀打ちできない凄いテクだと思ってます。楽しみだなァ~。

▼山門。

[ 安倍文殊院 ]

●山号 安倍山(あべさん)

●寺号 文殊院(もんじゅいん)

●宗派 華厳宗(けごんしゅう)

●開基 安倍倉梯麻呂(あべのくらはしまろ)

●開創 大化元年(645年)

●本尊 文殊菩薩騎獅像(国宝)

▲時間 9:00~17:00

▲拝観 本堂700円(茶菓付き) 金閣浮御堂霊宝館700円 二所共通拝観1200円 朱印300円

▲奈良県桜井市阿部645 電話0744-43-0002

▲JR桜井線「桜井駅」から徒歩15分

近鉄大阪線「桜井駅」から徒歩10分

西名阪道路「天理IC」より30分

南阪奈道路「葛城IC」より20分

国道165号線 阿部交差点より直ぐ

▼山門。

安倍文殊院縁起 (安倍文殊院HPから抄出)

大化改新後、左大臣安倍倉梯麻呂が安倍一族の氏寺として建立したのが「安倍山崇敬寺文殊院」である。倉梯麻呂が創建した崇敬寺

は、現在の寺の南西300mの地に法隆寺式伽藍配置による大寺院として栄えていた。鎌倉時代現地に移転後も、大和十五大寺の一つと

して栄え、寺運は隆盛であったが、永禄六年(1563年)松永弾正の兵火で一山鳥有に帰し、その後寛文五年(1665年)本堂(文殊堂)と

礼堂を再建。現在の本堂はこれで、人母屋造本瓦茸七間四面の建物で礼堂(能楽舞台)を添え、本堂右に釈迦堂、左に大師堂、本坊、庫

裡が並ぴ庭園を隔てて方丈客殿につらなっている。

▼山門から参道、この先直角左へ曲がり本堂に向かいます。

▼参道、正面本堂です。

▼ハイテク手水舎。手をかざしたら分かります。

▼絵馬がギッシリ。

▼本堂です。桁裄七間、梁間七間、人母屋造、本瓦茸。寛文五年(1665年)再建。前の絵馬の数、半端じゃありません。

▼本堂山号扁額。

▼本堂前面はオール格子戸。

▼本堂前の礼堂(能舞台)。先に見えるのは五台閣、客殿です。

本堂入堂です。

本堂入堂です。

▼その前に小部屋に通され、茶菓を戴きます。

▼隣の部屋に空海さんが祀られています。四国八十八ヶ所お砂踏みの部屋です。

本堂奥に附設されている大収蔵庫に文殊院の大スターが安置されているのです。

本堂奥に附設されている大収蔵庫に文殊院の大スターが安置されているのです。

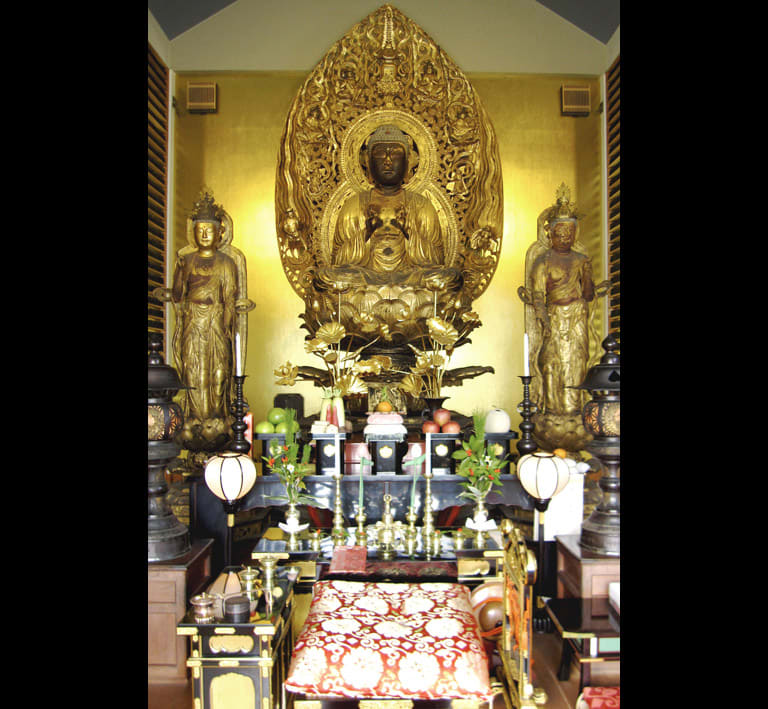

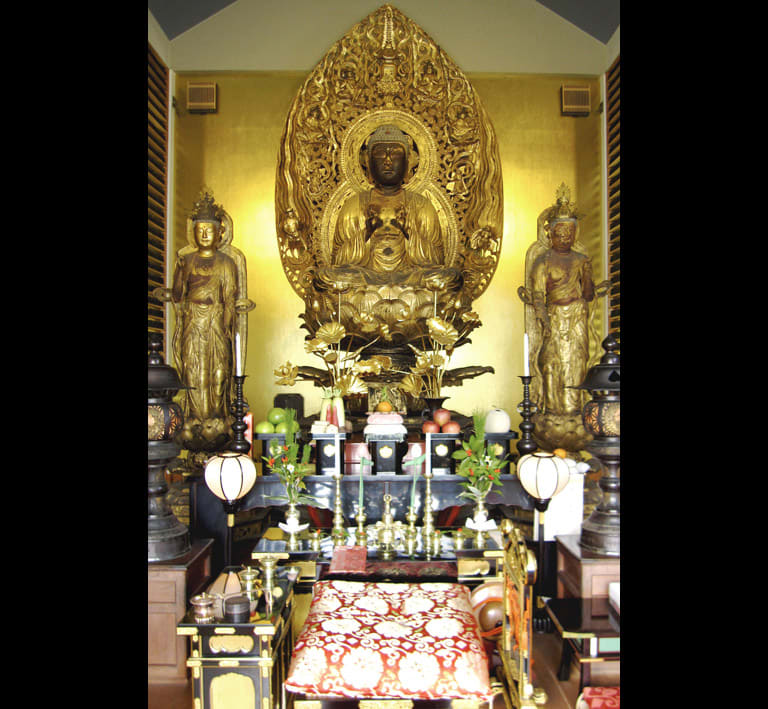

▼文珠さん登場!本尊文殊菩薩は獅子に乗り四人の脇侍を伴う渡海文殊の姿です。(写真は文殊院HPから)

●中央文殊菩薩騎獅像(国宝) 文珠像高198cm、光背を含めた像高約700cm、木造。

建仁三年~(1203年~1220年)、鎌倉時代、仏師快慶。

●文殊さんの右隣 善財童子(国宝) 像高約130cm、華厳経に登場する童子で文殊菩薩の教導を受け、諸所の善知識を歴参。

建仁三年~(1203年~1220年)、鎌倉時代。

●右端 優填王(国宝) 像高約250cm、西域優填国の王、文殊さんとの関わりは不明、

建仁三年~(1203年~1220年)、鎌倉時代。

●文殊さんの左隣 須菩提(国宝) 像高約190cm、釈迦十大弟子の一人、建仁三年~(1203年~1220年)、鎌倉時代。

●左端 維摩居士(国宝) 維摩経に述べる維摩居士と文殊菩薩の法論で有名。安土桃山時代、仏師宗院。

▼凛々しい文珠さんもう一枚。たまりませんネこのお顔。

(写真はネットからもらってきました)

▼本堂をもう一度。

▼屋根の鴟尾に後付けでしょうか鬼瓦が取り付けられています。

▼本堂に隣接して釈迦堂が建てられています。正面からは入堂で来ません。

▼本尊釈迦三尊。明治の神仏分離で談山神社から移されたそうです。

中尊釈迦如来坐像、像高約165cm、檜寄木造、玉眼、室町前期。

▼鐘楼。

▼文殊池石碑。

▼文殊池の畔に安倍一族の一人、仲麻呂望郷碑が莫山さんの書で。

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

▼池に張り出す仲麻呂堂(金閣浮御堂)。六角堂。安倍仲麻呂公や安倍晴明公など安倍一族をお祀りしています。

▼春秋の寺宝展時に開扉。ちょうど今、春の特別展で拝観できます。金閣浮御堂霊宝館700円。

▼お寺に古墳が。

▼文殊院西古墳。開基安倍倉梯麻呂の墓所との伝があるそうです。石室の石積みと切り石の精巧さビックリしますヨ。

祀られているのはお不動さん、空海さん作と伝えるそうです。

▼不動堂。三間四方、宝形造、桟瓦葺。

▼おりしも若い僧が護摩焚きの準備中。

▼境内奥に立つ十一面さん。

▼もう一つの古墳が、十一面さんの後ろに文殊院東古墳、西と東で石室の出来がまるで違いますネ。

▼境内最奥に縁結びの白山神社。

▼展望台に登ってみましょう、そこは安倍晴明が天文観測をした所、清明堂が建てられています。

▼この方が安倍晴明さんです。御堂関白道長さんに可愛がられたそうですヨ。

(写真はネットからもらってきました)

▼清明さんは陰陽道の祖とされる方、前にはレプリカですが立派な如意宝珠が安置されています。

▼この高台が観測地ですヨの碑。

▼高台から見た花の広場。花絵馬で人気ですよネ。今はただの広場。

▼莫山さん書の東山門碑。

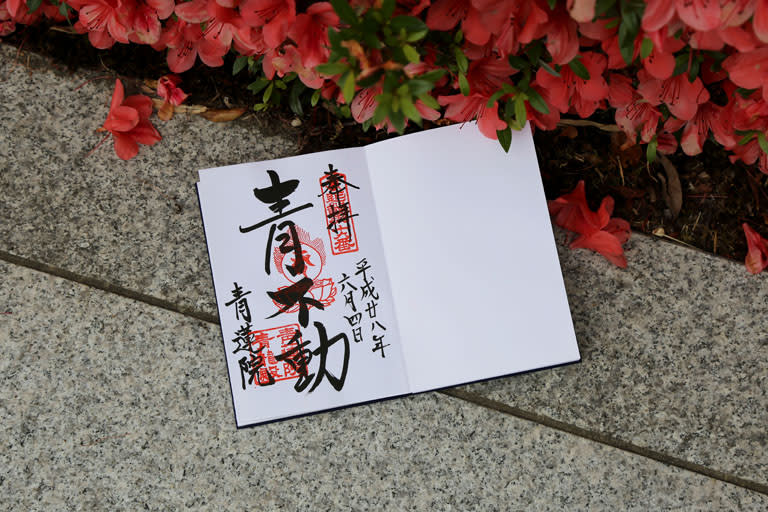

▼残りつつじと御朱印です。

文殊信仰の至れり尽くせりのお寺です。二~三年前に国宝指定された文殊菩薩の威力は相当なもの、そして祈祷寺院の面目は絵馬の

数が膨大で溢れんばかりに掛けられています。

気になるのは、文殊菩薩はこのお寺の本尊ですが、本堂奥に附設されている大収蔵庫に置かれています。お堂の厳粛な荘厳の中で本

来祀られるべきお像がまるで博物館か美術館の展示そのもの、言葉を変えれば客寄せパンダみたいなもの。信仰対象と美術品の挟間

での文殊さんの意見を聞いてみたいものです。

安倍の文殊院 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。

神社・お寺巡り ブログランキングへ

神社・お寺巡り ブログランキングへ