快挙! 個人的にはそう言える。

走った距離は、2日間で約640㌔だ。

数年前、4泊5日の車中泊で山陰、四国を回ったが、

この時の走行距離が1300㌔、1400㌔だった。

今回、1日当たりの走行距離がそれらを上回った。

昨年、2度の入院・手術で心身とも

嫌になるほど衰えを感じていたが、

それを吹き飛ばした感じである。

13日午前9時、1泊2日のドライブ旅行がスタートした。

もちろん夫婦連れ立ってのことで、妻は写真撮影も楽しむ。

まず、目指すは大分県の佐賀関。

言うまでもなく、ここは関あじ、関さばだ。

その味自慢レストラン『関あじ関さば館』にナビを設定した。

福岡から九州自動車道─大分自動車道をひた走ること約200㌔。

シルバーマークを張った爺さんは、平均90㌔ほどの

スピードでしか走らないから約3時間強かかる。

さて、着いた『関あじ関さば館』は、ちょっと名の知れた店で、

おまけに、ちょうど昼食時とあって、ほぼ満席状態。

名前を書いて空くのを待つ。

それでも10分ほどだったろうか。

海を前に見るカウンター席に案内された。

僕はあじ、さば、それにブリの刺身盛り合わせ、

妻はさばだけの関さば定食を、それにもう一品、

あじフライを注文した。

量的には食べきれないほどになったが、

あじフライは1枚を2人で分けて食べ、残り3枚はお持ち帰りとし、

夕食のお供とすることにした。

さばのぷりぷり感、あじの生きの良さをたっぷり堪能。

3時間かけて来た甲斐は十分にあった。

(妻撮影の夫婦岩)

店内に夫婦岩の写真が飾ってあった。

店員さんに尋ねると『ビシャゴ岩』だという。

店から10分ほどの黒が浜にあるというので、

ちょっと寄ってみた。

日の出時、太陽がこの夫婦岩の背後に昇って行き、

カメラマンには格好の絵となるそうだ。

さて、佐賀関から佐伯港へ向かう。

港に何か撮影に適したものが見つからないか、と妻が言う。

臼杵、津久見を経由して約1時間。

途中、太平洋セメント大分工場があり、道路脇に車を止め、

鉄の構造物でいかつい表情の工場を撮影した。

いつの間に、暮れかかり佐伯港へ急いだが、

撮影するのに格別なものはなく「日の出時がいいよ」

との情報だけを得て、予約していた近くのホテルへ入った。

さて2日目。5時に起き出し情報に従い佐伯港へ。

だが、車に乗るとフロントガラスにポツポツと雨しずく。

見上げると、雲が覆っているようだ。

日の出は無理かなと思いつつ、一応佐伯港へ向かう。

日の出を待ってみたが、やはり無理だった。

ホテルへ引き返し、朝食にする。

次の行先は大分県南の蒲江だ。

ここに波当津海岸がある。

海水浴場、あるいはキャンプ場として

住民に親しまれているようだが、

写真愛好家には砂紋が撮影ポイントだそうだ。

(砂紋の写真は妻撮影)

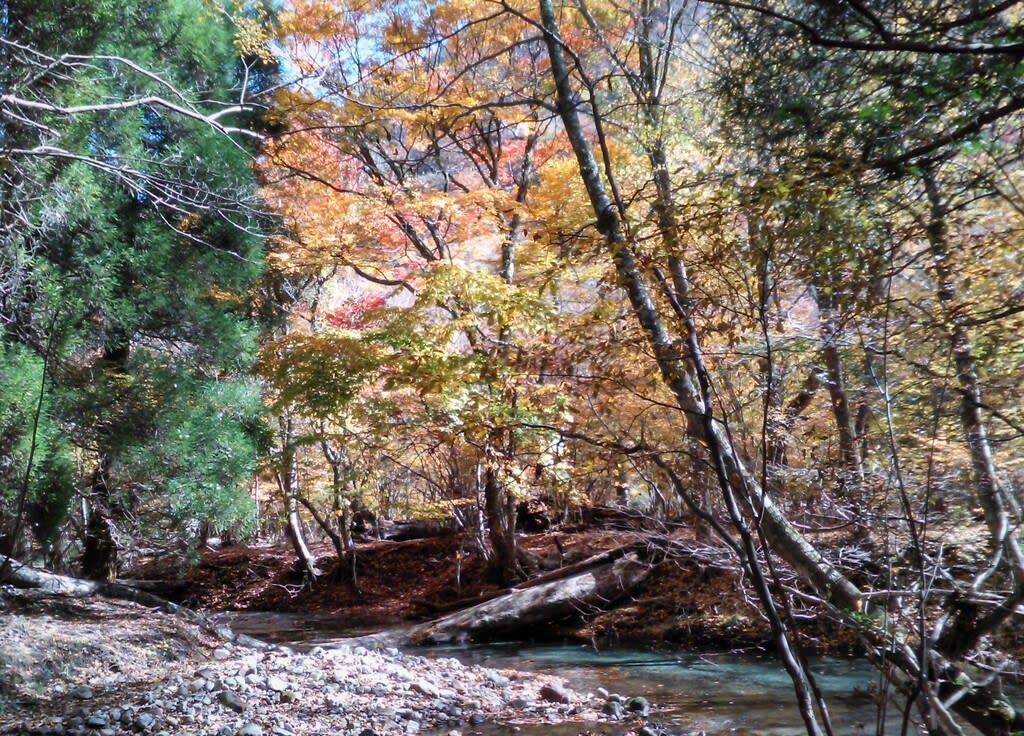

海から山へ─波当津海岸から藤河内渓谷に向かう。

この渓谷は祖母・傾国定公園に位置し、

巨大な花崗岩の一枚岩をはじめ無数の甌穴群が続く、

四季折々の自然が楽しめるところだ。

今は紅葉シーズン。

楽しみにして向かったが、残念!少し早過ぎたようだ。

一方で無数の甌穴群を流れる透き通った水の素晴らしさに言葉なし。

(上2枚は妻撮影)

再び蒲江に戻る。

この旅行の最大の目的である伊勢海老をいただくためだ。

大分県佐伯市─宮崎県延岡市の海道筋は、

毎年伊勢海老漁が解禁になる9月から11月の3カ月間、

「東九州伊勢えび海道」祭りが行われており、

新鮮な伊勢海老が堪能できるのだ。

僕らの行先は蒲江IC近くの蒲江インターパーク。

まず直売所で伊勢海老やサザエ、ヒヨキ貝、

それにサバ寿司を買い、それを焼き小屋に持っていく。

そこで伊勢海老を2つにしてもらうなどして、

屋外で自分で焼くわけだ。

やはり伊勢海老からだ。

まずミソをいただく。そして、ふっくらとした身の部分、

ああ、やっぱり旨い。身をこさげるだけこさぐ。

あと、焼き立ての貝類に移る。これがまた旨い。

少しばかりの干物など海産物を買って、ICへ車を向けた。

自宅までおよそ300㌔。

何度もSA、PAに寄りながら、夕暮れの高速道路を走り続けた。

80余年もの間、雨風に打たれ続けてきた機関庫は、打ち捨てられたビルのようにコンクリートの壁面は黒ずんだ灰色をさらす。また、ところどころに戦時中米軍機に機銃掃射された痕を残しているのだというが、どれがそうなのか確かめようはない。割れるにまかせた窓ガラスは、もうその役割を放棄し、その破片が窓枠にしがみつく。転車台、そこから機関庫へ延びる線路は、言うまでもなく赤茶けている。そして、機関庫と転車台を後ろに従えるように、あの怪物「キューロク」がいる。

80余年もの間、雨風に打たれ続けてきた機関庫は、打ち捨てられたビルのようにコンクリートの壁面は黒ずんだ灰色をさらす。また、ところどころに戦時中米軍機に機銃掃射された痕を残しているのだというが、どれがそうなのか確かめようはない。割れるにまかせた窓ガラスは、もうその役割を放棄し、その破片が窓枠にしがみつく。転車台、そこから機関庫へ延びる線路は、言うまでもなく赤茶けている。そして、機関庫と転車台を後ろに従えるように、あの怪物「キューロク」がいる。