我が家の家系図を見ると知りえる範囲で私は五代目になっています。

まだ、その先を調べていませんので詳しくは分かりません。

仏壇の上に曼荼羅さまが掲げられています。

その一枚には慶応二年(152年前)と書かれています。

江戸神田の大火

徳川慶喜、15代将軍就任

慶応三年は坂本竜馬、中岡慎太郎、暗殺される年です。

そのころの曼荼羅さまですので、先代はかなり裕福な暮らしをしていたのでしょう。

その流れを汲む私(きっと五代目)が浅草の雷門を見たことがないのです。

何故だかわかりませんが、近所?って意外と行かないものですね。

そばまでは行くのですが、わざわざそこへ(浅草)と言う気持ちもありませんでした。

ついでにですが、東京ディズニーランドも行ったことがありません。

そこで、古希になった節目?で浅草を知らなきゃ江戸っ子じゃねぇ~。と昨日(4日)女房と行ってきました。

神田で乗り換え東京メトロ銀座線・浅草行 に乗るのですが、乗ったことが無いんですよ。

まさに東京の田舎っぺです。

連休の合間ですが、都心は空いているだろうと思っていました。

いやぁ~ビックリしましたね。

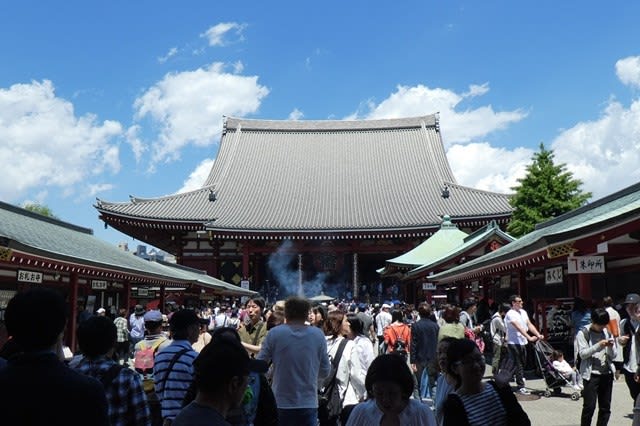

大混雑です。

人力車が車道端を列を作って占用しています。

歩道は人混みで歩くのにもやっとです。

これが観光名所?の雷門かぁ~です。

70年にして初めて見た場所です。

記念にパチリしました。

『雷門』をくぐるとみえるのが本堂まで続く一本道の『仲見世通り』ですが、観光客でごった返ししていました。

きっと半数以上が外国の方なのでしょう。

遠くに『宝蔵門』が見えます。

途中でちょっと店を覗いていたら、女房と逸れました。

携帯で"今どこ?”で再会できました。

それからは迷子にならないように手をつないで歩きました。

両脇にはおみやげ屋さんや屋台が軒を連ねており、草履屋さんや昔懐かしい職人の面影も感じます。

しかし、毎日こんな状態だと落ち着かないと思うんですがね。

道志の生活がいかに過ごしやすいかです。

しかし、商売になっているのかなぁ~とも思います。

外国の方々が自撮り棒でパチリしているのをあちこちに見かけます。

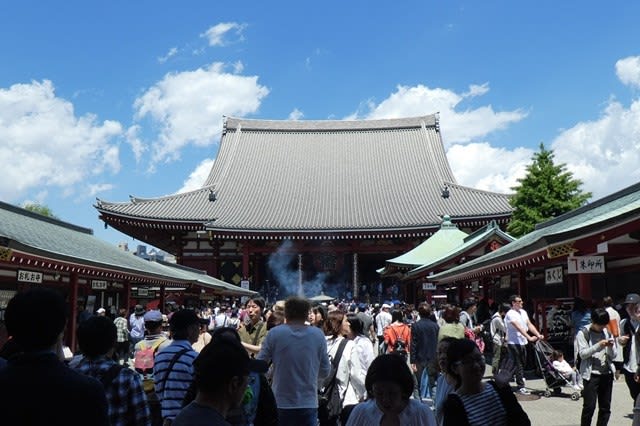

仲見世通りを抜けて『浅草寺』の本堂へ向かいました。

浅草観音の浅草寺です。

みなさん立ち止まって写真を撮っているものですから前へ進めません。

常香炉でお清めして前へ進みます。

お寺で参拝前に煙を浴びるのは、自分のけがれを落とすためだとされています。

また「常香炉」の煙には魔(邪気など)をはらう効果があるとも言われています。

科学的には自律神経を整えて、精神を落ち着かせる効果があるとも書かれていました。

いわゆるアロマ効果なのですかね?

自分の身を煙で浄化して、清い姿で観音様にお参りするたですが、今では「常香炉」の前で手を使って自分の体や顔などに煙をかけている人をよくみかけます。

一般的には、常香炉の煙を浴びると、体の悪い所が良くなると言われていますが、私は全身に浴びるようですよ。

本堂から後ろ(宝蔵門の方)をパチリしてみました。

すごい混雑でしょ。

もっと落ち着いた浅草に来たいですね。

立派な造りの五重塔です。

五月を感じます。

わき道に入ってみました。

これが本来の浅草なのでしょうね。

紙芝居の黄金バットも懐かしい。

昼からの飲み屋街良いですね。

ちょっと一杯やりたくなりました。

昼も回りましたので腹も減って来ました。

有名店なのでしょう。店の周囲を待つ方が並んでいます。

何でも絵にする外国の方です。

これがインスタに反映されて、益々混雑するのでしょう。

この後、水上バスで浅草から浜松町まで行く予定でしたが、女房にメールが入りダンスの練習会場が確保できたとのことです。

また、電車で帰ることにしました。

スカイツリーもそばに見えます。

行きかうのは外国の方が多いですね。

この方々も浴衣を着て日本の風情を楽しんでいるのでしょう。

そう、浴衣を着ているのはほとんどがアジア系の方でした。

これもインスタやネット情報のせいなのか、かなりの人数が浴衣姿です。

飛脚マークと言えば佐川便ですね。

町並みにマッチした店舗になっていました。

日本の浅草ではなく、世界の浅草になっているのでしょう。

オリンピックの時はどうなっちゃうのか?心配しますよ。

私には道志がありますから、租界します。

間口が一間半の蕎麦屋さんがありました。

空いてそうなので、この店で昼食を取ることにしました。

ざる天蕎麦を注文したのですが、時間がかかるので・・・。と言われ、とろろ蕎麦にしました。

海苔のきざみが幅広いですね。

浅草海苔なのでしょうか?

途中、小さな七味屋さんで、山椒を多めにしていただいた中辛を買い求め帰宅です。

近くの駅に入ったら東武鉄道でした。

ホームを抜けて払い戻しをして地下鉄と中央線を利用して帰宅です。

初めて行った浅草雷門や浅草寺ですが、この人混みには参りましたね。

情けない江戸っ子五代目の東京見物でした。

Hiro