福島民報

県は25日、平成26年産米の市町村別の生産数量目標を発表した。政府が本県への配分を減らしたため、58市町村(水田がない檜枝岐村を除く)のうち56市町村で前年より減少した。

福島市で開かれた県の米政策改革説明会で示した。本県の26年産米の生産数量目標は前年比2・1%減の約34万8400トン。県はこの数値に基づき、配分率(水田面積のうち主食用米を作付けできる面積の割合)を58市町村一律の61・9%(前年63・1%)として算定した。

26年産米の市町村別の生産数量目標と面積換算値は【表】の通り。25年産米と比べ、最も減少するのは郡山市で、生産数量目標は約750トン、面積は約139ヘクタール減る。前年比で減少しないのは西郷、柳津の2町村で、県によると、水田台帳を精査した結果、耕地面積が増えたことが要因。県全体では前年に比べ、生産数量目標が約7440トン、面積換算値で約1390ヘクタール減少する。

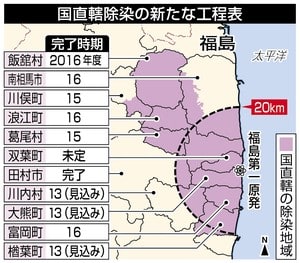

東京電力福島第一原発事故に伴う避難区域設定で、県内には26年産米を作付けできない地域がある。今後、各地域協議会が作付けできない地域と生産余力がある地域との間で地域間調整を行い、来年3月末までに調整数量を確定させる。

政府の生産調整(減反)見直しで26年産から主食用米の減反補助金(10アール当たり1万5000円)が半減し、農家は収入確保のため増産に動くことが予想される。コメ余りによる価格下落を防ぐため、県、市町村は農家に転作などによる生産目標数量の維持を要請するが、来春の作付けまで期間が短く、いかに周知できるかが課題となる。

( 2013/12/26 09:59 カテゴリー:主要 )

県は25日、平成26年産米の市町村別の生産数量目標を発表した。政府が本県への配分を減らしたため、58市町村(水田がない檜枝岐村を除く)のうち56市町村で前年より減少した。

福島市で開かれた県の米政策改革説明会で示した。本県の26年産米の生産数量目標は前年比2・1%減の約34万8400トン。県はこの数値に基づき、配分率(水田面積のうち主食用米を作付けできる面積の割合)を58市町村一律の61・9%(前年63・1%)として算定した。

26年産米の市町村別の生産数量目標と面積換算値は【表】の通り。25年産米と比べ、最も減少するのは郡山市で、生産数量目標は約750トン、面積は約139ヘクタール減る。前年比で減少しないのは西郷、柳津の2町村で、県によると、水田台帳を精査した結果、耕地面積が増えたことが要因。県全体では前年に比べ、生産数量目標が約7440トン、面積換算値で約1390ヘクタール減少する。

東京電力福島第一原発事故に伴う避難区域設定で、県内には26年産米を作付けできない地域がある。今後、各地域協議会が作付けできない地域と生産余力がある地域との間で地域間調整を行い、来年3月末までに調整数量を確定させる。

政府の生産調整(減反)見直しで26年産から主食用米の減反補助金(10アール当たり1万5000円)が半減し、農家は収入確保のため増産に動くことが予想される。コメ余りによる価格下落を防ぐため、県、市町村は農家に転作などによる生産目標数量の維持を要請するが、来春の作付けまで期間が短く、いかに周知できるかが課題となる。

( 2013/12/26 09:59 カテゴリー:主要 )