これは、最終選択肢に関する「その1」と「その2」の記事の概要版です。

なお、この記事は国や県の施策に対して非協力的な市町村(中城村・北中城村)が国や県の施策に対して協力的な市町村(浦添市)とどのようにすれば国の補助金を利用して広域処理を実現することができるかを見極めるために書いています。

▼

【説明】下の4つの画像は広域処理に直接関係する法令を整理した資料です。中北組合(中城村・北中城村)は平成26年3月にごみ処理計画を改正して平成35年度までの10年間は焼却灰の溶融処理を行わないことにしましたが、溶融炉を廃止せずに所有したまま休止している(所有の目的に応じて効率的に運用していない)ために、地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っていることになります。

(注)1市2村における「最終選択肢」において重要なのは、①2村が法令違反を是正して、②浦添市のごみ処理計画との調和を確保するように努力をして、③浦添市の財政に累を及ぼすようなことにならない既存施設に対する施策を自主的に決定して、④国の補助金を利用する権利を確保することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

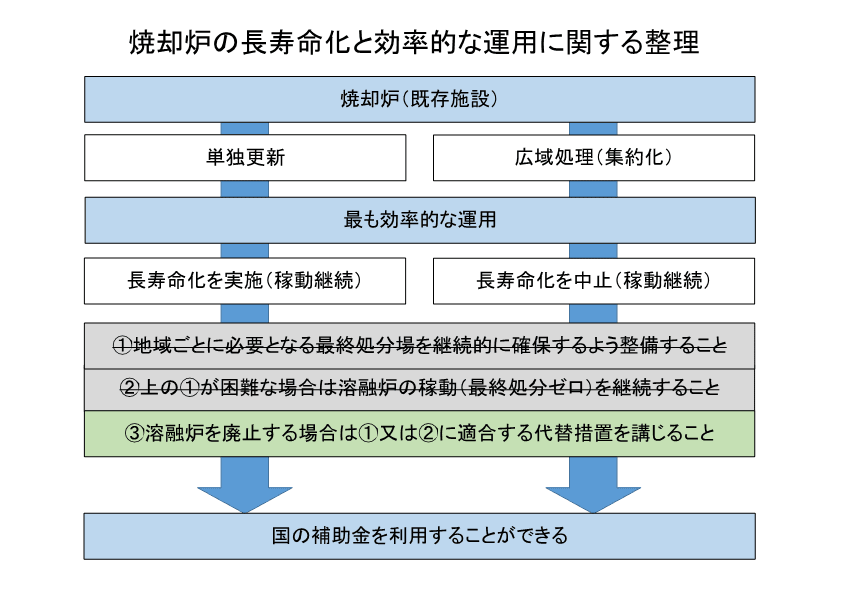

【説明】下の2つの画像はごみ処理施設の長寿命化に関する資料ですが、平成10年代にごみ処理施設を整備した県内(本島)の自治体のうち、なぜか中北組合だけは平成28年度において供用開始から14年目になるのに長寿命化に関する事務処理を行っていません。しかも、溶融炉は休止したままです。

(注)浦添市がマスコミ発表している広域処理のスケジュールによると平成31年度に広域組合を設立するために、平成30年度に国や県と協議をして広域施設を整備するための地域計画を決定することになっています。平成30年度は長寿命化を実施していない2村の既存施設が供用開始から15年目を迎えることになりますが、国(環境省)は供用開始から15年以上経過するとごみ処理施設の老朽化が顕著になると判断しています。したがって、この段階で2村が既存施設の長寿命化を完了していない場合は、地域計画の決定や広域組合の設立に大きな影響を与えることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】このブログの管理者は下の2つの画像の真ん中にある施策が1市2村における「最終選択肢」になると考えていますが、浦添市との違いは、「最終処分ゼロを継続」するために、浦添市は一般的な施策である溶融炉の長寿命化を実施しているところ、そして、2村は自主的に代替措置を講じて廃止しているところになります。なお、焼却炉の長寿命化については、先に代替措置を講じて溶融炉を廃止することによって国の補助金を利用する権利を確保しなければならないので、浦添市よりも数年実施が遅れることになります。しかし、こうすれば1市2村のごみ処理計画の調和を確保することができます。

(注)2村が平成26年3月に改正したごみ処理計画は、溶融炉を運用しないことで一時的に経費を削減する計画になっていますが、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)を考えると、国の補助金を利用する権利を放棄しているために、結果的に経費が増加する計画になっています。したがって、どこかで計画を見直さなければ、住民の福祉の増進を図ることができないことになります。そして、最少の経費で最大の効果を挙げることもできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】1つ目の画像は「最終選択肢」と2村のこれまでのごみ処理計画を比較した資料になりますが、これまでの計画は法令に違反している上に、国の補助金を利用する権利を放棄しています。したがって、地方債を発行することもできないので、このごみ処理計画によって住民の福祉の増進を図ることは絶対にできないことになります。2つ目の画像は「最終選択肢」に関する考え方を整理した資料になりますが、この考え方であれば住民の福祉の増進を図ることができると考えています。そして、3つ目の画像は2村のこれまでのごみ処理計画に対する考え方を整理した資料ですが、この考え方では広域処理を推進することは絶対にできないことは読者の皆さんも理解していただけると思います。

(注)2村には溶融炉を再稼動して浦添市と同じように長寿命化を実施するという選択肢もありますが、休止している溶融炉が国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例がないことを考えると、再稼動や長寿命化を回避して、代替措置を講じて廃止することが、住民の福祉の増進を図るための「最終選択肢」になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】この画像はあくまでも仮定に基づく資料です。1つ目の画像は、国や県の施策に非協力的な自治体に対して国が法令に違反して財政的援助を行った場合を想定して作成した資料です。2つ目の画像は、国が法令違反を是正するために2村のために法令を改正した場合を想定して作成した資料です。ある意味、馬鹿馬鹿しい資料と言えますが、もしも2村の村長が国と対立しているような状態であっても、国や県の施策に協力的な浦添市と広域処理を行うことにすれば無条件で国の補助金を利用することができると考えているとした場合は、村長が国に対して法令違反や法令の改正を求めていることになってしまいます。

(注)このブログの管理者は、2村が2年以上も法令に違反して事務処理を行っていることについては、違反しているという自覚がないからだと考えています。そして、その理由は、休止している溶融炉の処分制限期間を経過していることで財産処分や運用については市町村の好きなようにできると考えているからだと考えています。間違っているかも知れませんが、稼動している焼却炉の長寿命化に対する事務処理も行っていないことを考えると、国や県の施策に非協力的な自治体というよりも、国や県の施策に協力する必要性を感じていない自治体のような印象を受けます。なせなら、ごみ処理に関する事務において市町村が国の補助金を利用する権利を放棄してまで国や県と対立する必要性はどこにもないからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】下の3つの画像は2村がこの記事にある「最終選択肢」以外の施策を行うことを想定して作成した資料です。1つ目の画像は、これまでの施策を変えない最悪の施策になります。2つ目の画像は、とりあえず法令違反(地方財政法第8条違反)を是正するために溶融炉を廃止(所有財産から除外)して、焼却炉の長寿命化についてはこれまでと同じように先送りする施策になります。3つ目の施策は、結果的に焼却炉の長寿命化を中止する施策になりますが、これらの施策が「最終選択肢」にならないことは読者の皆さんにも容易に理解できると思います。

(注)1市2村が広域処理を推進するために、どのような「最終選択肢」を選択する場合であっても、法令違反を是正しない限りは国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。

(注)1市2村が広域処理を推進するために、どのような「最終選択肢」を選択する場合であっても、法令違反を是正しない限りは国の補助金を利用する権利を放棄していることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】この2つの画像は、「最終選択肢」の1つ前の選択肢になります。つまり、2村が広域処理を推進しない場合の「最終選択肢」として候補に残る選択肢になります。1つ目の画像は、浦添市と同じように溶融炉を長寿命化する施策になりますが、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという施策は、国の補助金を利用する権利を確保することはできても、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になってしまいます。同じように、2つ目の画像のように、溶融炉を廃止するための施策を外部委託するという施策も他の市町村(浦添市)との広域処理を推進する場合は「最終選択肢」から除外しなければならないことになります。

(注)1市2村が住民や議会に対する情報公開をコントロールすれば、この2つの選択肢であっても「最終選択肢」になる可能性はあります。そして、国や県の職員が、この施策のリスクを十分に理解していない場合は、国の補助金を利用する権利を確保することができる可能性もあります。しかし、そのような施策は、いずれ住民や議会が知ることになります。したがって、このブログの管理者はこの2つの施策を1市2村の「最終選択肢」にしてはならないと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】平成20年度から市町村が国の補助金を利用して整備した財産の経過年数が10年を超えると「包括承認事項」という特例が適用されることになっていますが、残念ながら国家公務員や地方公務員の多くが「無条件」で適用されると考えています。しかし、無条件にした場合は、国の補助制度が崩壊してしまいます。下の画像は、その条件を整理して作成した資料です。「包括承認事項」が適用される条件とは、簡単に言えば、住民の福祉の増進を図ることが維持できる条件になります。

(注)「包括承認事項」というのは、そもそも、人口が減ることによって地方公共団体が国の補助金を利用して整備した公共施設の転用(目的外使用)を促進するために設けられている特例措置です。したがって、「10年を超えれば市町村が自由にできる」というルールではありません。しかし、そう考えている国家公務員や地方公務員、そして地方公共団体の首長や議員が数多くいることは事実です。したがって、国の職員や県の職員が「誤解」していると、市町村の職員も「誤解」することになります。いずれにしても「包括承認事項」を適用する場合は一定の条件をクリアしなければなりません。その条件とは国の補助制度を維持するための条件になります。興味のある方は下のリンク先をご覧下さい。ただし、環境省の基準は複雑なので、防衛省の基準をご覧頂くことをオススメします。

規制改革会議における防衛省に対するヒアリング(平成20年10月17日)

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】この画像は「包括承認事項」が無条件で適用される場合を想定して作成した資料です。このように、無条件にすると、他の法令や国の基本方針等に適合しない施策であっても、国の補助金を利用する権利を確保していることになるので、国の補助制度は完全に崩壊してしまいます。

(注)「包括承認事項」については、無条件で適用されるといった不適正な情報が放置されたままになっているケースがたくさんあるので、十分な注意が必要です。また、国や県の職員が「誤解」しているケースも多いので、市町村の職員が助言等を受ける場合は、その前に関係府省庁が作成している財産処分の承認基準を隅から隅まで十分に確認しておく必要があります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

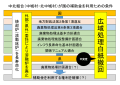

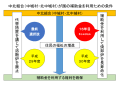

【説明】この画像は、中城村と北中城村の2村が浦添市との広域処理を推進するための「最終選択肢」に関する条件を整理した資料です。1つ目の画像は「必要条件」、そして2つ目の条件はその「必要条件」をクリアするための具体的な施策(十分条件)になります。

(注)「最終選択肢」において、①代替措置を講じて溶融炉を廃止することと、②国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことは決定していると言えます。あとは、③どのような代替措置をいつ講じるのか、そして、④焼却炉の長寿命化はいつ実施するのかということが最大の課題になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】下の画像にあるように、国は「長寿命化の促進」を市町村に対する重要な施策として位置付けています。しかも、ごみ処理施設の長寿命化については、2村の村長が広域処理の推進を決定した今年の3月に、総務省が環境省に対して、より一層の長寿命化の実施を促す勧告を行っています。しかも、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。したがって、2村の村長が広域処理を推進することを決定したのであれば、2年前にごみ処理計画を改正した村長の責任において、任期が満了する前に実現可能な具体的な「最終選択肢」を決定して協議会を設立する責務があると考えます。なぜなら、現村長が改正したごみ処理計画は国の補助金を利用する権利を放棄しているのに、その解決策を住民に明示していない、見方によってはかなり無責任なごみ処理計画だからです。

(注)2村の村長は既存施設の供用を開始してから14年目に当る平成28年度から浦添市との広域処理を本格的に推進することを決定しています。しかも、広域施設の整備に関する基本的な計画はマスコミ発表があった昨年の12月8日の段階で決定しています。したがって、中城村の村長が任期を満了する前に既存施設に対する施策を決定して協議会を設立しなければ、広域処理を自主的に推進する努力をしていないことになるので、「最終選択肢」はタイムオーバーということで消滅してしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

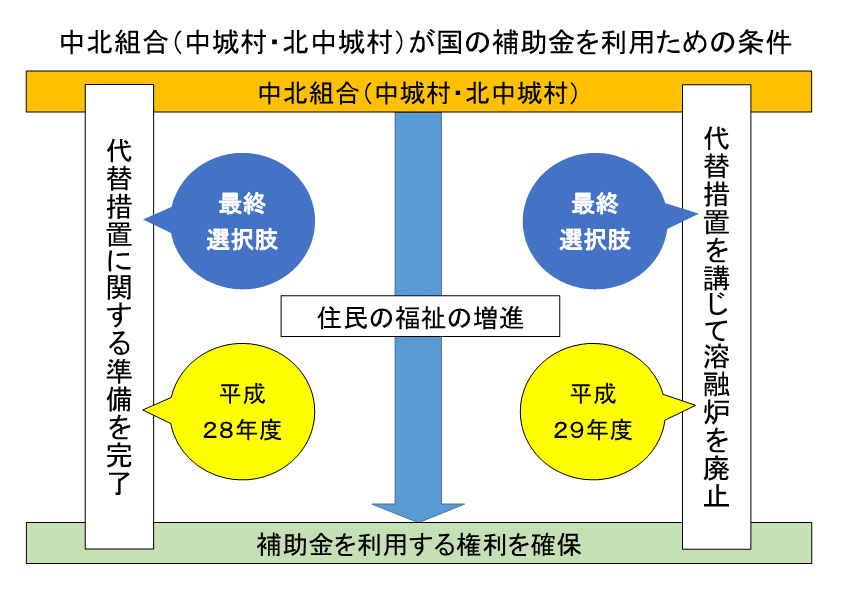

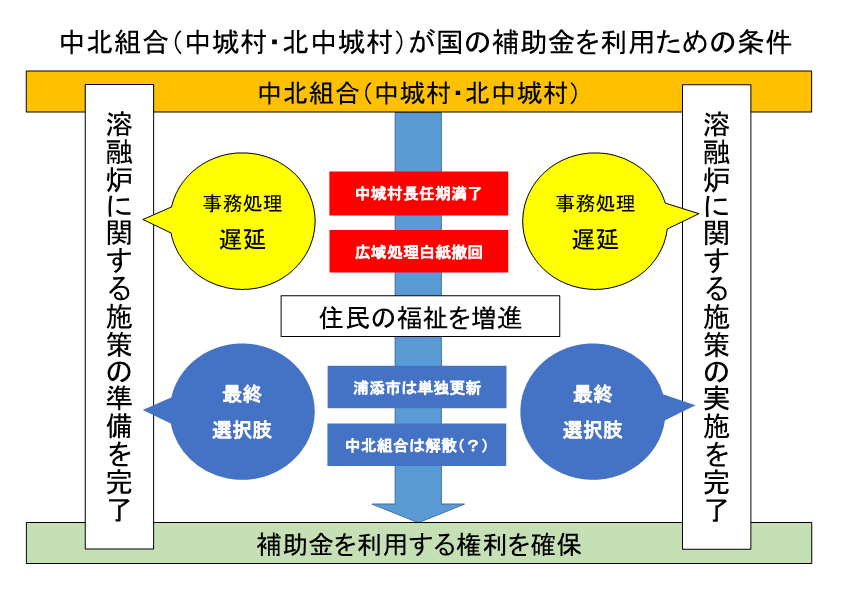

【説明】1市2村の広域処理については、昨年の12月に浦添市がマスコミ発表した時点で一番難しい広域施設の整備に関する基本的な計画が決定しています。しかし、浦添市が予定していた平成27年度中に協議会を設立することはできませんでした。その原因は間違いなく2村の既存施設に対する施策にあると考えています。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了するまでに1つ目の画像にあるように、既存施設に対する施策を決定して協議会を設立することができなかった場合は、既存施設に対する施策に関して半年以上も結論が出なかった(出せなかった)ことになるので、2つ目の画像にあるように広域処理は失敗に終わると考えています。

(注)広域処理に関する事務処理において、広域施設の整備に関する基本的な計画が決定しているにも関わらず、半年以上も協議会を設立することができないというのは、明らかに異常です。したがって、2村が2つ目の画像のような状況になった場合は、浦添市は市民の福祉の増進を図るために、広域処理を白紙撤回して「単独更新」に変更することになると考えています。そして、それが浦添市における「最終選択肢」になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】この責務は2年前にごみ処理計画を改正して国の補助金を利用する権利を放棄した2村の村長と、2年以上も法令(地方財政法第8条)に違反して事務処理を行っている2村の職員の責務と考えています。

(注)2村の「最終選択肢」がどのようなものであっても、この画像にある全ての責務を達成できる選択肢でなければ広域処理を推進するはできません。したがって、そのような選択肢を「最終選択肢」にした場合は、広域処理は白紙撤回になると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

2村の村長にとって、ごみ処理施設は住民の福祉の増進を図るための必須施設であり、2村においては唯一の施設でもあるので、中城村の村長の任期が満了する前に、平成28年度が策定期限になっているインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の決定を行うことができなかった場合は、浦添市との広域処理を推進する意思がないことを村民や浦添市の市民に対して表明することになると考えます。

広域処理の成功を祈ります。