この記事は、中城村と北中城村の2村のごみ処理計画の履歴に関する記事の概要版です。

なお、この記事については地方公共団体の首長さんや職員の皆さん、そして議員の皆さんや住民の皆さんを呼び捨てにして書いていますが、なるべく客観的に記事を書きたいという理由だけなので他意はありません。

▼

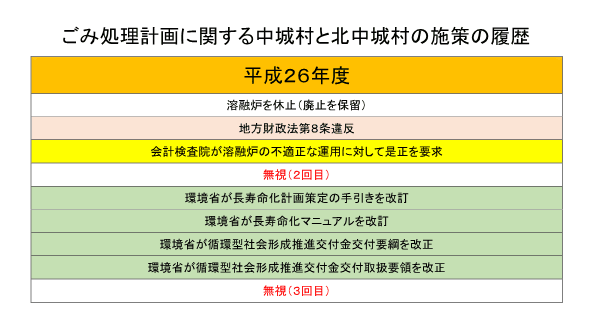

【説明】下の3つの画像は、平成25年度からの2村のごみ処理計画の履歴を年度毎に整理した資料になります。この中で重要なのは、この間に2村の村長が国の施策をことごとく無視していることです。また、改正したごみ処理計画を読めば溶融炉を廃止する計画であることが明らかですが、平成26年度に行うはずの財産処分の承認手続を保留しているために2年以上も地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行ってきたことです。そして、平成26年度に会計検査院が環境省に対して行った溶融炉を1年以上休止している自治体に対する是正の要求も無視して平成27年度も廃止に伴う財産処分の承認手続を保留して溶融炉の休止を続けてきたことです。

(注)2村の村長は、平成26年度の段階で3回、合計で国の8つの施策を無視していますが、平成27度に追加された国の2つの施策に対する対応については、まだ結果が出ていません。ちなみに、平成27年度は浦添市が広域処理に同意した後で環境省が廃棄物処理法の基本方針を変更しています。そして、総務省が環境省に対してごみ処理施設の長寿命化の促進に関する勧告を行っています。したがって、2村の村長が、万が一、この2つの施策も無視して任期を満了するようなことになると、2村は平成28年度の段階で4回、合計で10(2桁)の国の施策を無視していることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】下の画像は上の3年度分の画像を1つに繋げたものです。このように、平成25年度からの2村の村長の施政方針は、徹底して国の施策に対して非協力的な姿勢を貫いています。 しかも、職員に対して法令違反を是正する命令も行っていません。そして、長寿命化計画も策定していません。しかし、浦添市は平成27年度に2村との広域処理に同意して広域施設の整備に関する基本的な計画やスケジュールをマスコミ発表しています。浦添市や県は2村のこのようなごみ処理計画の履歴を承知しているはずですが、国はここまでは承知していないはずです。しかし、1市2村が広域組合を設立する前に国が関係市町村のごみ処理計画の履歴をチェックすることになるので、この履歴についてはいずれ国も知ることになります。そのときに国がどう判断するかは、平成28年度における2村の村長の考え方と浦添市の市長の考え方によって大きく違ってくることになります。

(注)2村は県内(本島)において平成10年代にごみ処理施設を整備した自治体のうち、唯一長寿命化計画を策定していない自治体になります。しかし、平成28年度はインフラ長寿命化基本計画に基づく「行動計画」の策定期限になっています。2村はこれまでに、間接的ではありますが、会計検査院から溶融炉の休止の中止を求められています。そして総務省から長寿命化計画の策定を求められています。したがって、このまま村長が任期を満了した場合は、最後まで国の施策を無視し続けた村長ということになってしまいます。このことは、いずれ国も知ることになるので、その時の村長が誰であっても2村の住民にとっては大きなダメージになります。そして、住民を代表して2村の村長の施政方針を支持してきた2村の議会(議員)も大きなダメージを受けることになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】 国の施策は、市町村のごみ処理計画に対して技術的援助と財政的援助を与えるために策定されています。また、市町村が住民の福祉の増進を図ることを目的として策定されています。しかし、2村の村長は平成25年度から国の技術的援助と財政的援助を拒んでいることになります。つまり、2村の村長は平成27年度までは国の補助金を利用する権利を放棄していたことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、それまでの施政方針を変更して、浦添市との広域処理を推進することを表明しています。したがって、2村の村長が、中城村の村長の任期が満了する前に職員に対して国の施策に対応した命令を行わなかった場合は、最後まで国の施策を無視し続けることが決定するので、広域処理は白紙撤回ということになります。なお、2村の村長が法令違反を是正する命令を行わなかった場合は、村長が自ら広域処理を白紙撤回することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】2村の溶融炉が設備の処分制限期間を経過していれば休止しても廃止しても補助金の返還は不要になります。しかし、下の画像の左にあるように溶融炉の休止を続けている限り法令に違反する事務処理を行っていることになるので、広域処理を推進することはできません。また、2村の村長が溶融炉を廃止すれば法令違反(地方財政法第8条違反)を是正することができますが、ただ廃止するだけでは国の施策を無視していることになるので、その場合も広域処理を推進することはできません。したがって、下の画像の真ん中にあるように、溶融炉を廃止する場合は、国の施策に対応した代替措置を講じる必要があります。

(注)浦添市は処分制限期間を経過した焼却炉と溶融炉を国の施策に従って長寿命化していますが、2村はまだ長寿命化を行っていません。代替措置を講じて溶融炉を廃止すれば溶融炉の長寿命化は不要になりますが、焼却炉は広域組合が引き継ぐ既存施設になるので、浦添市と同じように国の施策に従って長寿命化を行っていなければならないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】2村の村長が溶融炉を休止していることについては法令に違反していない(地方財政法第8条の規定に適合している)と考えている場合は、浦添市が違反していることになってしまいます。そして、処分制限期間を経過した設備を長寿命化する場合は所有の目的に応じて効率的な運用を行っていないことになるので、国は国の施策を変更して長寿命化を禁止しなければならないことになります。

(注)2村の村長や職員が処分制限期間を経過した溶融炉を休止していることについて、地方財政法第8条の規定に違反していないと考えている場合は、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。長寿命化を行っている浦添市はこの規定が根拠法令になっていることを知っていると思いますが、浦添市が2村と広域処理を推進することに同意しているのであれば、当然のこととして、2村に対して法令違反の是正(溶融炉の休止の中止)を求めているはずです。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に、2村の村長は浦添市に対して法令違反の是正を約束して協議会を設立する必要があると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】2村の村長や職員が溶融炉を休止していることについては地方財政法第8条の規定は適用されないと考えている場合も、この規定が長寿命化の根拠法令になっていることを知らないことになります。しかし、どちらにしても、2村の村長が国の施策を無視していることには変わりがないので、広域処理を推進することはできないことになります。

(注)2村を除いて県内(本島)における全ての自治体が供用開始から11年目までに長寿命化計画を策定しています。しかし、2村は14年目(平成28年度)になってもまだ作成していません。そして、溶融炉を廃止せずに休止したままにしています。その本当の理由は分かりませんが、2村の村長や職員には長寿命化に関する大きな誤解があるように思います。なぜなら、国の補助金を利用してごみ処理施設を整備している自治体であれば、このような事務処理を行うことは絶対にあり得ないからです。そして、これほど多くの国の施策を無視したまま他の市町村(浦添市)との広域処理を推進するようなことは絶対に考えないからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】これも絶対にあり得ないことですが、仮に、国の職員が処分制限期間を経過した設備に対して地方財政法第8条の規定を適用することを除外して、長寿命化については市町村の任意で決定することができるようにした場合は、インフラ長寿命化基本計画は何の効力もない計画になってしまいます。しかし、そうなった場合であっても、広域処理において関係市町村のごみ処理計画の調和が確保されていない場合は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反することになるので、国はそのような自治体(広域組合)に対して財政的援助を行うことはできないことになります。

(注)上の画像はあくまでも広域処理を前提にした資料なので、浦添市が広域処理を白紙撤回して単独更新を行う場合は何の問題もありません。しかし、2村の場合は、ことごとく国の施策を無視していることになるので、どうにもならない状況になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】下の画像の右側が、2村がどうにもならない状況になった場合の未来のごみ処理計画の履歴になります。2村の村長が平成28年度以降も国の施策を無視することを決定したのであれば、やむを得ない履歴になりますが、どう考えても住民の福祉の増進を図ることはできない履歴になります。

(注)浦添市にとっては、広域処理を白紙撤回して直ちに単独更新に関する事務処理に着手すれば、長寿命化から12年目頃には更新施設の供用を開始することができます。しかし、2村の場合は、来年度から40億円以上の基金(自主財源)を積み立てて行かなければなりません。しかも、平成30年度頃には焼却炉の老朽化が顕著になるので、老朽化対策に関する財政負担も顕著に増加することになります。また、新たなごみ処理施設の整備が順調に進んだとしても、供用開始から20年以上は長寿命化を行わないまま焼却炉の使用を続けて行くことになるので、事故や故障等のリスクも増加することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】 2村の村長が未来のごみ処理計画の履歴をどうにもならない状況にしないためには、遅くとも平成30年度には国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しなければならないことになります。そのためには、遅くとも平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止しなければならないことになります。したがって、遅くとも平成28年度には平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止するための準備を完了していなければならないことになります。

(注)2村の村長は平成27年度において、平成28年度に協議会を設立して、1市2村において広域施設の整備に関する本格的な協議を開始することを表明していますが、その前に、広域組合が引き継ぐことになる既存施設(溶融炉と焼却炉)に対する施策を決定しなければなりません。そして、決定した施策に対するスケジュールも併せて決定しなければなりません。とはいえ、広域施設の整備に関する基本的な計画については既に決定しています。したがって、2村の村長が既存施設に対する施策(スケジュールを含む)を決定すればいつでも協議会を設立することができる状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

【説明】1市2村の首長が2村の既存施設に対する施策を決定しないまま協議会を設立して広域施設の整備に関する本格的な協議を行い、平成30年度に地域計画を策定して国や県と協議を行うことができる状況になったとしても、2村の既存施設に対する問題については何も解決していないことになるので、その時点で広域処理は白紙撤回になります。しかし、平成31年度から1市2村が仕切り直しをするようなことになると、浦添市は平成24年度に長寿命化した既存施設を15年以上稼動しなければならないことになります。そして、2村は平成15年度に整備した既存施設を長寿命化を行わないまま25年以上稼動しなければならないことになってしまいます。

(注)2村のために浦添市が2村の既存施設に対する施策の決定を猶予して協議会を設立する理由はどこにもありません。なぜなら、そのような猶予をすれば浦添市の既存施設に対する老朽化対策費が増加して想定外のトラブルが発生するリスクが高くなるからです。一方、2村の場合は、既存施設の老朽化対策そのものが困難な状況になります。したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了する前に、職員に対して広域処理を推進するための命令を行って協議会を設立することができなかった場合は、1市2村における未来のごみ処理計画のリスクを最少化する(住民の福祉の増進を図る)ために、浦添市の方から事前協議を打ち切るべきだと考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼

この記事を読んで、読者の皆さんは2村のこれまでのごみ処理計画や村長の考え方に対してどのような印象を持ったでしょうか?

このブログの管理者は、2村の職員(中北組合の職員を含む)には失礼ですが、職員が村長の補助機関として機能していない印象を強く受けます。なぜなら、これだけ国の施策を無視して、しかも法令違反を是正しない村長が、浦添市との広域処理を本気で考えるはずがないからです。

それはともかく、1市2村が平成28年度に協議会を設立することができたとしても、2村が、①平成29年度に代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度に国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を完了しない場合はタイムオーバーになるため、ほぼ間違いなく広域組合を設立する前に協議会を解散(広域処理を白紙撤回)することになると考えます。

【結論】

1市2村における広域処理については、昨年の12月8日のマスコミ発表によって、広域施設の整備に関する基本的な計画が決定しています。このブログの管理者は、これまで国の施策を徹底的に無視してきた2村にとっては、またとないチャンスだと思っています。しかし、マスコミ発表から既に5ヶ月以上が経過しています。

1市2村が協議会を設立するためには1市2村の首長が覚書を締結しなければなりません。ただし、その覚書は広域施設の整備に関する協議を本格的に行うために締結するものなので、その意味ではいつでも締結できる状況になっています。

したがって、2村の村長(実際は職員)が既存施設に対する施策を決定すれば、間違いなく中城村の村長の任期が満了する前に覚書を締結して協議会を設立することができます。

このうち、焼却炉については国の補助金を利用して長寿命化を行うことが決定していることになるので、あとは代替措置を講じて溶融炉を廃止することと、そのスケジュールを決定すれば、事前協議は終了することになります。

下の2つの画像は、この概要版のために作成した資料です。

1つ目の画像は2村の既存施設に対する施策のチェックリストです。全部で13項目ありますが、2村の村長と職員(そして議会)は、平成25年度からこれらの項目をことごとく無視してきたので、協議会を設立する前に1市2村において十分なチェックが必要になると考えます。ちなみに、浦添市におけるチェック項目は3の廃棄物処理法第6条第3項の規定のみになりますが、浦添市がこの規定に適合する事務処理を行うためには2村が全てのチェック項目をクリアしていなければならないことになります。

2つ目の画像は平成28年度のスケジュールに関する資料ですが、平成28年度において③に関する準備を完了するためには最低でも半年以上の期間が必要になると思われます。したがって、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、設立後は速やかに③に関する事務処理に着手することが2村の村長が広域処理を推進するための必須条件になると考えます。なお、④に関する事務処理については③の事務処理に失敗した場合は無駄な事務処理になるので、まずは③の事務処理に全力を投入すべきだと考えます。

(注)2村の焼却炉は平成15年度に供用を開始しているため、長寿命化を行わない場合は広域施設が完成するまで老朽化対策を行いながら22年以上使用することになってしまいます。2村の焼却炉が浦添市が長寿命化を実施した頃(平成24年前後)に供用を開始したものであれば、長寿命化を行わずに広域施設に移行する方が地方財政法第8条の規定に基づいて所有財産の効率的な運用を行うことができる可能性はあります。しかし、環境省は供用開始から15年以上になると老朽化が顕著になると判断しています。このため、2村の焼却炉(平成30年度は供用開始から16年目になる)の長寿命化は広域処理を推進するための必須条件になると考えています。ただし、2村の焼却炉に対する施策がどのようなものであっても、広域組合が焼却灰の委託処分を継続する場合は国の施策(廃棄物処理法の基本方針等)を無視していることになります。また、浦添市が広域組合の一員になった場合は市のごみ処理計画における重要課題である「最終処分ゼロの継続」も困難になるため、1市2村による広域処理の推進は不可能になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。