2014年12月22日は『冬至』でしたが、普段の冬至とはちょっと違う特別な冬至でした。

『朔旦冬至(さくたんとうじ)』です。

冬至は、みなさんご存知の通り、1年のうちで最も昼の短い日ですが、『朔旦冬至』はいったい何が普段の冬至と違うのでしょう。

実はダブルでおめでたい『朔旦冬至』についてご紹介したいと思います。

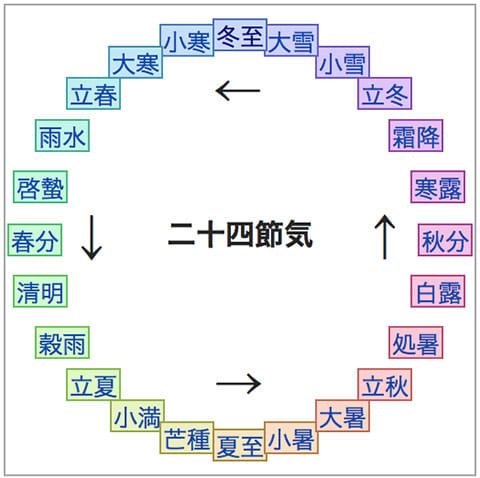

冬至は、太陽の周期によって作られ、二十四節気の起点とされていました。

太陽のスタート地点です。

日照時間がどんどんと少なくなり、太陽のエネルギーが極限まで弱まって、そこからもう1度、冬至を境に太陽のエネルギーが大きくなり、昼の時間がどんどん長くなっていく、そんな太陽の復活の日とされ、日本でも昔から祝われてきました。

太陽の周期に対して、月の満ち欠けのサイクルで冬至にあたるのが新月です。

月は満月からどんどん欠けていき、そして一度姿を消したあと、新月で復活し、満月に向けて満ちていくからです。

この太陽の復活の日『冬至』と、月の復活の日『新月』が重なるのが『朔旦冬至』です。

『朔』は新月を、『旦』は昇る太陽を表しています。

これが『朔旦冬至』の由来です。

いまでは、暦の様々な改修になどを経て、旧暦の11月1日と冬至が重なる日が『朔旦冬至』となっています。

このダブルでおめでたい『朔旦冬至』ですが、太陽と月の周期(約365日と約29.5日)は、当然違っていますので毎年重なるわけではありません。

この2つが重なるのが19年に1度、そして2014年がその19年に1度の希少な日なのです。

しかも、2014年の次の『朔旦冬至』は、19年後ではなく38年後の2052年になります。

これは、旧暦2033年問題によるもので、こんな事態が起こるのも1844年に天保暦が制定されてから189年で、初めてのことです。

※旧暦2033年問題は、旧暦の月名が、天保暦の暦法で決定できなくなる問題なのですが、ここでは詳しくは触れません。

そう考えると今回の『朔旦冬至』が、余計にレアに思えてきませんか?

冬至(あるいは、冬至から翌日にかけて、冬至の直後、など)には、日本以外でも世界各地で冬至祭が祝われてきました。

北欧のクリスマスも起源は冬至祭(ユール)であったりと、おめでたい日です。

昇る太陽と、満ちていく月のように、私たちも気持ちを新たに進めるような節目の日にできたら素敵すよね。

【ある記事から】