今回の旅もそろそろ終わりです。

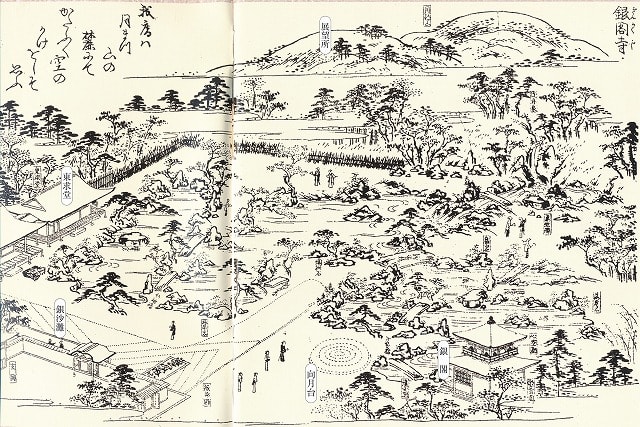

哲学の道の出発点でもあり、終点でもある銀閣寺です。

この銀閣寺は通称であり、正しくは東山慈照寺という。

室町幕府足利八代将軍・義政公によって造営された山荘東山殿が

そのルーツである。

義政公の没後、臨済禅宗の寺院となり、義政公の法号、慈照院に

ちなんで慈照寺と名付けられた。銀閣寺と呼ばれるようになったのは

江戸時代に入ってからのことである。

総門から中門までの長さ50mの参道。

銀閣寺垣とよばれる竹垣で囲まれた細長い空間は、これから

始る壮大なドラマの序章でもある。

本来は防御をかねた外界との区切りとして設けられたと思われるが

その厳粛で人工的な空間は我々の雑念を消し去ってくれる。

袈裟灯篭

義政公は東山造営にあたり禅僧・夢窓国師の作庭により西芳寺(苔寺)

にならって構成したとか。月待山を背景に広がる庭園は池泉回遊式

庭園の発祥とされ、どの方角からも鑑賞できるように作られている。

いわれのある大内石

(伝説を調べるとなるほどと思います)

慈照寺の象徴的建造物が観音殿である(銀閣国宝)、また庭には

白砂の砂盛向月台と波紋を表現した銀沙灘とのコントラストは

訪れる人々を立ち去り難い世界に誘う。

もう一つの国宝が東求堂である。

拝観料は別途必要だが、中に入って係りの人のはなしを

聴いてみる価値はあります。

また多くの襖絵もあり、中でも与謝蕪村の叭叭鳥図や、池大雅の

琴棋書画図、奥田元宋の流水捕魚図は一見の価値があります。

東求堂で説明を聞いて、外に出ると、今まで降っていた雨も

あがり、山手のほうを散策、少し高い位置からの観音殿や庭は

見ごたえがあります。

帰

りは今出川駅までタクシーで来て、塚鉄で京都駅まで戻ります。

あとはお土産タイムをとって6時の新幹線に乗って帰路についた。

楽しい大人の修学旅行でした。

よく歩きました。