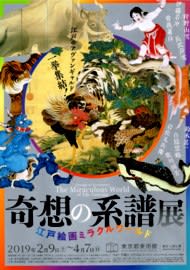

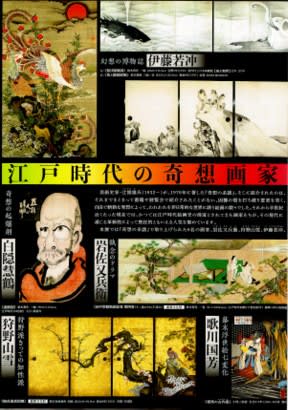

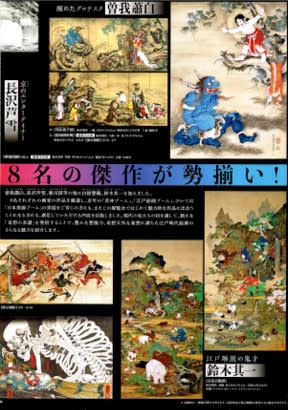

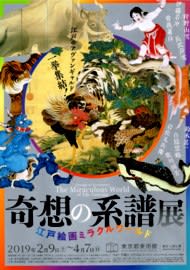

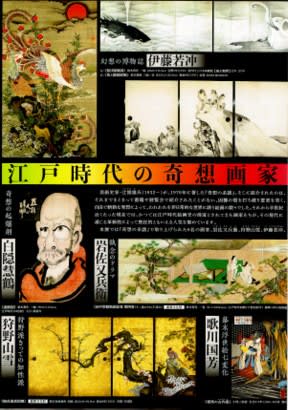

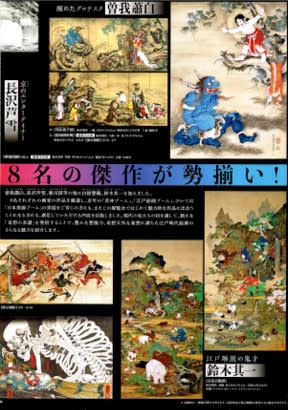

《新・北斎展》の会期が24日(日)が最終日だったので思い切って行く事にしました。まず最初に「東京都美術館」の《奇想の系譜展》・江戸絵画ミラクルワールドに行きました。美術史家「辻惟雄」氏が1970年に記した書「奇想の系譜」で取り上げた「岩佐又兵衛」・「狩野山雪」・「伊藤若冲」・「曾我蕭白」・「長沢芦雪」・「歌川国芳」ら6名の他に、「白隠慧鶴」と「鈴木其一」を加えた8名の傑作が勢揃い。 2016年に開催された「若冲展」の時に行けなかったので、今回の展覧会を楽しみにしていました。8名の傑作はそれぞれ個性的・奇想天外で魅力的でした。

「伊藤若冲」の【鶏図押絵貼屏風】は最晩年の作品で、独立した12枚の図を貼る「押絵貼屏風」の形式をとり、雌雄の鶏の様々な姿態が描かれていました。墨の濃淡だけで表現していて躍動感のある作品でした。鶏を飼って毎日観察していたそうですが、色々な瞬間のポーズが良く捉えられていました。「若冲」の細密な他の作品とは違った味わいで多彩さが伺えました。【蝦蟇(ガマ)河豚(フグ)相撲図】はユーモアに溢れた作品で、新たな「若冲」に触れる事が出来ました。

右は東京都美術館のシンボルです

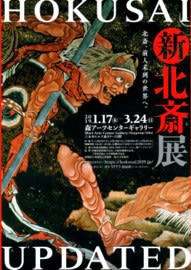

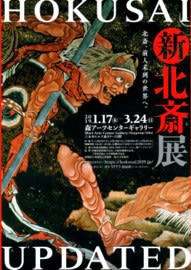

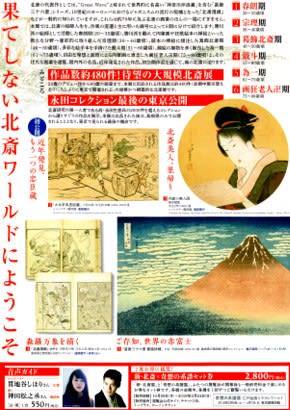

次に「六本木ヒルズ」の「森アーツセンターギャラリー」で行なわれている《新・北斎展》を観に行きました。2段階に並ばなくてはならないので、チケットを予め購入してから行きました。20分程並んで中に入れました。中はとても混んでいたので小さな作品は良く観られませんでした。「北斎」は20歳から90歳頃までの70年間、画号を30回以上も変えました。作風の変遷と主に用いた画号によって➊春朗期 ・➋宗理期 ・➌葛飾北斎期 ・➍戴斗期 ・➎為一期 ・➏画狂老人卍期の6期に分けて展示されていました。

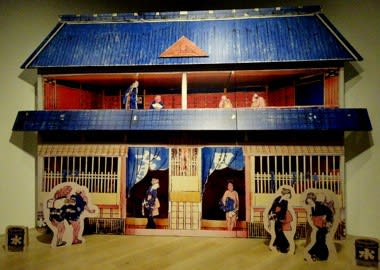

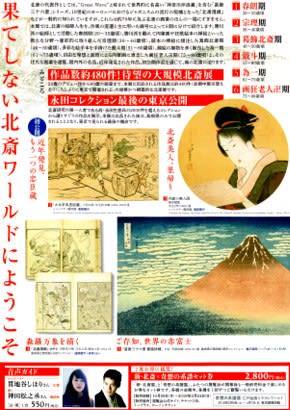

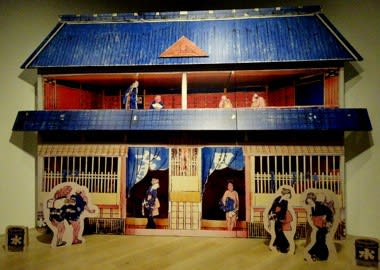

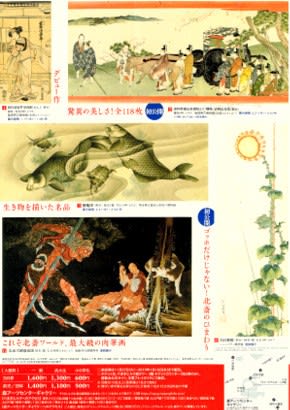

「北斎」に人生を捧げ、昨年亡くなった「永田生慈」氏のコレクションは2000点以上にも及び「島根県立美術館」に寄贈されました。今回の展示作品は殆ど「永田コレクション」によるものです。オール「北斎」の作品約480点の展示で、初公開作品も多く見応えがありました。初期の作品から作風がどんどん変わる過程が良く分かりました (UPDATED)【新板組み上げ灯篭 湯屋新店の図】(葛飾北斎期)は切り抜いて組み立てるペーパークラフトの様なものです。手前の人は大きく奥の人は小さく作られていて、遠近感が感じられる様になっていました。

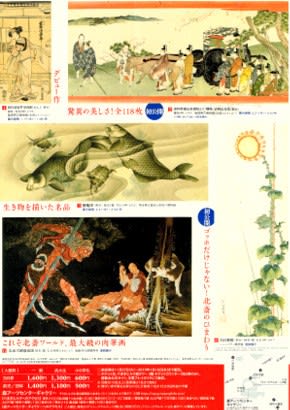

最後に展示してあった【弘法大師修法図】(画狂老人卍期)は150cm×240cmの遺存作品としては最大級の肉筆画です。鬼気迫るものがあって圧倒されました。「弘法大師」がその法力を持って鬼(厄難)を調伏する様子が描かれ、「西新井大師總持寺」の縁起を表しています。当初は軸幅ではなく扁額として制作されたそうです。尚、「西新井大師總持寺」で毎年10月の第一土曜日の「北斎会」の時に公開されています。

2017年の《マリー・アントワネット展》の時には疲れて行き損ねてしまったので、夜遅かったけれど「スカイデッキ」に行ってみました。東京タワーの特別展望台より高い位置にあり、真ん中はヘリポートになっているそうです。外なので寒かったのですが、夜景がとても綺麗でした。ライトアップしていて目立つものだけ撮ってみました。

「弘法大師修法図」の一部 / 「新板組み上げ灯篭 湯屋新店の図」を撮影スポット用に拡大した物

東京タワー / スカイツリー

通称ドコモタワー / 絵画館

レインボーブリッジ / 東京ゲートブリッジ

「伊藤若冲」の【鶏図押絵貼屏風】は最晩年の作品で、独立した12枚の図を貼る「押絵貼屏風」の形式をとり、雌雄の鶏の様々な姿態が描かれていました。墨の濃淡だけで表現していて躍動感のある作品でした。鶏を飼って毎日観察していたそうですが、色々な瞬間のポーズが良く捉えられていました。「若冲」の細密な他の作品とは違った味わいで多彩さが伺えました。【蝦蟇(ガマ)河豚(フグ)相撲図】はユーモアに溢れた作品で、新たな「若冲」に触れる事が出来ました。

右は東京都美術館のシンボルです

次に「六本木ヒルズ」の「森アーツセンターギャラリー」で行なわれている《新・北斎展》を観に行きました。2段階に並ばなくてはならないので、チケットを予め購入してから行きました。20分程並んで中に入れました。中はとても混んでいたので小さな作品は良く観られませんでした。「北斎」は20歳から90歳頃までの70年間、画号を30回以上も変えました。作風の変遷と主に用いた画号によって➊春朗期 ・➋宗理期 ・➌葛飾北斎期 ・➍戴斗期 ・➎為一期 ・➏画狂老人卍期の6期に分けて展示されていました。

「北斎」に人生を捧げ、昨年亡くなった「永田生慈」氏のコレクションは2000点以上にも及び「島根県立美術館」に寄贈されました。今回の展示作品は殆ど「永田コレクション」によるものです。オール「北斎」の作品約480点の展示で、初公開作品も多く見応えがありました。初期の作品から作風がどんどん変わる過程が良く分かりました (UPDATED)【新板組み上げ灯篭 湯屋新店の図】(葛飾北斎期)は切り抜いて組み立てるペーパークラフトの様なものです。手前の人は大きく奥の人は小さく作られていて、遠近感が感じられる様になっていました。

最後に展示してあった【弘法大師修法図】(画狂老人卍期)は150cm×240cmの遺存作品としては最大級の肉筆画です。鬼気迫るものがあって圧倒されました。「弘法大師」がその法力を持って鬼(厄難)を調伏する様子が描かれ、「西新井大師總持寺」の縁起を表しています。当初は軸幅ではなく扁額として制作されたそうです。尚、「西新井大師總持寺」で毎年10月の第一土曜日の「北斎会」の時に公開されています。

2017年の《マリー・アントワネット展》の時には疲れて行き損ねてしまったので、夜遅かったけれど「スカイデッキ」に行ってみました。東京タワーの特別展望台より高い位置にあり、真ん中はヘリポートになっているそうです。外なので寒かったのですが、夜景がとても綺麗でした。ライトアップしていて目立つものだけ撮ってみました。

「弘法大師修法図」の一部 / 「新板組み上げ灯篭 湯屋新店の図」を撮影スポット用に拡大した物

東京タワー / スカイツリー

通称ドコモタワー / 絵画館

レインボーブリッジ / 東京ゲートブリッジ