朝井まかて『ボタニカ』 その1

NHKの朝ドラ「らんまん」、良かったですね。

主演の神木隆之介もいいですが、妻・寿恵子(すえこ)を演じる浜辺美波が最高に「いい女」を演じていますしたね。

私の中では、「らんまん」ロスがまだ治っていません。

さて、アメブロでも書きましたが、ドラマの主人公・槙野万太郎は、モデルである牧野富太郎とは少し違っていたようです。

牧野富太郎と槙野万太郎(2023-09-28)

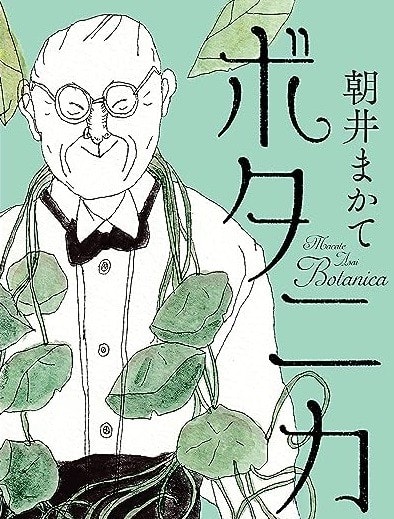

朝井まかて『ボタニカ』という本があります。

『ボタニカ』

日本植物学の父・牧野富太郎愛すべき天才の情熱と波乱の生涯。明治初期の土佐・佐川の山中に、草花に話しかける少年がいた。名は牧野富太郎。小学校中退ながらも独学で植物研究に没頭した富太郎は、「日本人の手で、日本の植物相を明らかにする」ことを志し、上京。東京大学理学部植物学教室に出入りを許されて、新種の発見、研究雑誌の刊行など目覚ましい成果を上げるも、突如として大学を出入り禁止に。私財を惜しみなく注ぎ込んで研究を継続するが、気がつけば莫大な借金に身動きが取れなくなっていた…。貧苦にめげず、恋女房を支えに、不屈の魂で知の種を究め続けた稀代の植物学者を描く、感動の長編小説。

私の敬愛する牧野富太郎先生をモデルにした小説です。

NHKの朝ドラ「らんまん」の原作本かと思って読んだのですが、違うようですね。

「らんまん」の方は、「フィクションのドラマオリジナル作品として制作され」たというので、『ボタニカ』の方が事実に近いのでしょう。

この本によると、実際の牧野富太郎は、祖母に溺愛され、何でも欲しい物は与えられ、ずいぶん自分勝手な人物だったようです。

いとこの猶(ゆう)さんと佐川で祝言をあげているのです。

そのくせ、猶さんのことはほったらかしで、東京に出てきて、そこで知り合った若い女性に手を付けて妊娠させてしまう。

それが「すえ」さんです。

すえさんは、いわばお妾さんですね。

富太郎は、東京大学に出入りして植物学を極めるため、石版印刷機や高価な書籍をどしどし買い込み、佐川の猶さんにお金を遅らせたんです。

富太郎は東京にいても、岸屋(ドラマでは峰屋)の当主でありますから、岸屋を預かる猶さんと番頭は、せっせとお金を送るのです。

送る金がなくなると、借金をしてまで、東京に送金します。

本では、そのせいで岸屋は没落し、廃業にいたると書かれています。

ひどい話ですよね。

で、廃業の整理のために佐川に戻っていた富太郎は、正妻である猶さんを離縁し、猶さんと番頭(名前は失念しました。けっしてドラマの竹雄ほど登場場面は多くありません。キャラも立っていません。でも、猶さんのことは憎からず思っていたようです)をくっつけたのです。

富太郎は、最初から猶さんのことはあまり好きではなかったようです。

もっと早く手放してあげればよかったと思うのですが、手放すには惜しいという気持ちがあったようです。

見方によると、岸屋の当主であり続けたことで、東京での研究生活が成り立っていたのですね。

でも、岸屋がなくなると、資金の援助がなくなるわけで、東京の生活はまた不安定になります。

寿恵ちゃんの内職と質屋通いが始まります。

ドラマでは十徳長屋に長く住み着いたことになっていますが、実際は家賃を滞納したあげくの夜逃げを何度も繰り返しているようです。

ドラマでは最初の子ども、園子が亡くなる場面で、寿恵ちゃんをいたわる万太郎が描かれていますが、本の方では、

「おまんがしっかり見ていないから園子が死んでしまったんだろうが」(うろ覚え)といって、富太郎はすえをひっぱたいたりします。

そんなこんなで、『ボタニカ』の内容をそのままドラマにしたら、お茶の間の奥様たちの多くは目をそむけたかもしれません。

実際、私がとくとくと本の内容を、妻に話して聞かせると、

「聞くんじゃなかった。恨む」と言われました。

今回は、朝井まかて『ボタニカ』の文章を一部引用して、記憶に残しておこうと思います。

興味のある方は、是非書籍を実際に読んでみてください。

とても面白いです。

朝井まかて『ボタニカ』(祥伝社、2022.01)

□1)岸屋の坊(ぼん)

□2)草分け

□3)自由

□4)冬の庭園

□5)ファミリー

□6)彷徨

■7)書(ふみ)読め吾子(わがこ)

□8)帝国大学

□9)草の家

□10)大借金

□11)奇人変人

□12)恋女房

□13)ボタニカ

7)書(ふみ)読め吾子(わがこ)

(前略)……

「己ではわかりませんが、教えることは好きですね」

富太郎は夫人が淹れてくれた紅茶でつき合う。

「そのうち、帝大の学生らに教えることになるんやないか」

「いや、わしの学歴では教授にはなれんのです。でも、かまわんがです。植物学さえ続けられたら本望ですき」

あの時はそう返したのだが、こうして指揮棒を振っているとつくづくと思う。

己の中にあるものを汎(ひろ)めることが、わしは好きながや。歓びながや。

5曲を披露し終えても、講堂の中は静まり返っている。

こういう時、手を打ち鳴らして「拍手」をするのが西洋の礼儀だと、ものの本で読んだことがある。それとも、これも矢田部に教えられたのだったか。どちらでもいい。次は皆にそれを指南しようと思いながら躰を回し、聴衆に向かって辞儀をした。誰も彼もが口を半開きにして、ぽかんと富太郎を見上げている。しかし頬を紅潮させ、満面に笑みを泛(うか)べている者もいるのに気がついて、胸を撫で下ろした。

合唱隊の面々は、この聴衆の面持ちを終生忘れないだろう。

背後で音がするので振り向くと、合唱隊の最後列にいる永沼と光森の二人が盛んに手を打ち鳴らしていた。

猶から延命軒に電信が届いて、佐川に帰った。ようやく家財の整理がついたらしい。

1年前と同じ座敷に入ったが、床の間には軸も掛かっておらず、香炉と花入れも消えていた。

「負債は残らずに済みました。まだ残務がありますゆえ私は後しばらくこの家に留まりますが、買い手はつきましたき、早晩、出ていくことになります」

「そうか」と、天井を見上げる。見慣れた景色でこれまでさして気に留めなかったが、木目の通った銘材が張られた格天井だ。腕のいい大工の仕事だと思った。檜の柱はよく磨き上げられ、底光りしている。襖絵は祖父が京の表具師を呼び寄せて造作させたもので、縁は黒漆、端麗な筆致で菊が描かれた水墨画だ。

岸屋の酒は「菊乃露(きくのつゆ)」、牧野家はかつて藩の御用を務め、名字帯刀を許された家柄だった。何人もの番頭に手代、丁稚、杜氏らがいて賑やかで、米と酒の匂いがいつも漂っていた。奥には女中に乳母、そして祖母の浪がいた。

祖母様、とうとう岸屋を潰しました。6代目のわしが、喰い尽くしてしもうたがです。

視線をはがし、猶と和之助を順に見た。

「世話んなった」

礼を述べると、二人は黙って頭を下げた。

「旦那様には米十石料をお渡し申します。それでご諒解いただけますろうか」

十石といえば金子にしていくらになるのか、富太郎にはわからない。百円ほどだろうか。

「相わかった。家の引き渡し一切、よろしゅう頼む」

「はい。もとよりそのつもりにて、しかと承ります」

猶と目が合った。若い時分は丸顔であったのに、頬に翳が落ちている。齢はいくつになったのだろう。3つ下のはずであるから、そうか、もう数え28かと気がついた。

「ちと咽喉が渇いたき、お茶をくれんか」

猶はとまどったかのように目瞬きをしたが、「かしこまりました」と腰を上げた。足音が遠ざかるのを待ってから、和之助を手招きした。膝行してくる。

「いや、もうちっと近づいてくれ」

膝を突き合わせた。

「時がないき、手短に言う。お猶とは離縁しようと思う」

和之助は両の眉を持ち上げた。

「もっと早うにするべきやった。あれには夫婦らしいことを何もしてやらんと、苦労ばかりをかけた」

和之助はふいに目を伏せ、しかし黙したままだ。膝の上の拳を握り締めている。

「あれは賢うて気甲斐性もある。そのくらいは、わしもわかっとる。が、夫婦にはどうにもならん組み合わせというものがあるき。松に梅を接ごうとしても無理な話やったがよ。気の毒なはお猶じゃ。嫁ぐ相手が違うたら、あれは笑うて暮らせたろうにと思う。 もっと朗らかに生きられた」

和之助は遠慮がちに、ぽつりと言った。

「心根の真っ直ぐな、お優しい方です。奉公人には、それがようわかりますき」

「なあ、和之助。あれと一緒にならんか」

ひと思いに切り出した。

前年の11月、この座敷で二人を見た時に萌した思案だ。いや、本当はもっと前からだったのかもしれない。二人の仲をとやかく言う噂が立った時から、まさかと思いながらも可能性はどこかで考えていた。そうだ。しかしあの頃はまだ手放す気になれなかったのだ。和之助と一緒になる方がはるかに幸せではないかと気づきながら、岸屋は猶が守っている、その事実が安心だった。

いや、真(まこと)は惜しかったのかもしれない。顧みることのなかった女房がいざ他人のものになると想像したら、妙に落ち着きを失った。あれは、惜しかったのだ。

「身勝手な申し出とは承知しとる。けんど、考えてみてくれんか。わしはお猶になんもしてやれんかったき、せめて将来だけでもと思うがよ」

「おからかいにならんでください。手前なんぞとんでもない。身分違いですき」

あんのじょう、首を左右に振る。唇の端を震わせている。

「この明治の御世に身分も何もないろう。よう考えて、お猶とも話し合うてみてくれんか。わしからあれに言うたら、お前に厄介払いするように取りかねん。それは違うきね。心底、お前らなら、えい夫婦になると思うき頼むがよ」

「本気で仰せですか」

襖の向こうに耳を澄ませたが、猶は茶を運んでこぬままだ。

富太郎は首肯した。

「お前さえよかったら、お猶を頼む。お猶がえいと言うたら、あれの実家、それから牧野の親戚にも、わしから話をする。こういうことは、こっそりと運んだらろくなことがないがよ。一気に打ち明けて披露して、そのまま高砂やを唄うがえい」

それでも世間はあれこれと言うだろう。

しかしこの二人はきっと、苦楽を分かち合える。これまでそうして、岸屋を支えてきてくれた。

和之助の咽喉がゆっくりと上下に動いて、頭を深々と下げる。「恐れ入ります」と呟いた。まるで頃合いを見計らったかのように、襖が少し動いた。

「よろしゅうございますか」

「ああ。えいよ」

猶が座敷に入ってくる。膝前に置かれた茶碗は安手の瀬戸物で、父祖伝来の器はすでに古物屋に引き取らせたのだろう。近頃は外国人が好んで買っていくと、船中で耳にしたことがある。

手に取って口に含むと、やはり温くなっている。

「美味い。お猶の淹れる茶は、ほんに美味いなあ」

猶はなぜか、目の中を真赤にして潤ませていた。

明治26年の正月も延命軒で迎えた。

松村教授に家の整理がつき次第上京すると返事をしたためたが、大学はまだ冬季休暇中である。もうしばらくは高知に留まるかと決めて音楽会の皆と新年会を催し、採集に励み出したら止まらない。昨夜も夜通し西洋行燈を灯して標本を作り、目が覚めたのは11時を過ぎていた。湯を使ってから部屋に戻ると朝昼兼用の膳が調えられている。

中庭を見やれば、細い雨だ。青木の葉がうなずくように揺れている。

「この降りようじゃ外に出られんなあ」

今日は部屋に籠もって植物画を仕上げようと手拭いを縁側に干し、膳の前に坐った。

「先生、郵便は文机の上でよろしいですろうか」

女中が手にした封筒を見せるので、「こっちでもらう」と手を差し出した。

「後で、珈琲を頼む」

「かしこまりました」と女中は引き取って、静かに部屋を出て行った。よほど躾がいいのか、長逗留に馴れて物言いを崩すことがないのが助かる。こちらも喋り出したら止まらぬ性質なので、宿屋によっては番頭や女中と話し込んで一日をふいにしたことが何度もあるのだ。

郵便物は10ほどもあり、飯を喰いながら目を通していく。独逸からの手紙もある。 植物学教室で親しくしていた三好学で、一昨年の8月に出発した。

わしはもう留学なんぞ、できんのやろうなあ。

そう思うと、1月の雨がいっそう寒い。手焙りを引き寄せて、また他の手紙を開く。最後に残ったのが見慣れた文字だ。スエからの便りである。その拙い字を目にするたび、気が重くなる。

文面がたどたどしいのは相変わらずで、しかも用件のほとんどが金の催促だ。遠慮しいしい書く気持ちはわからぬでもないが、その合間に拗ねたような文言がくっついているから厭な気になる。富太郎が帰郷してまもない頃だったか、近所で富太郎の噂を聞いてきて、「鬼にひびけた左官屋の別嬪ゆえ、実に私は磯の鮑の片想い」などと記してあった。

スエが京にいる間、色町の女と何度か深間(ふかま)になって、それを「あれは左官屋の娘だ」「別嬪だ」などと言挙げする輩がいるのだから始末に負えない。女房が家を空けているのだから、健全たる男子がそういう見世(みせ)に上がって何が悪い。ごく自然の摂理だ。それをまたスエも聞き流す術を持たぬのが情けないというのだ。端唄(はうた)めいた文言にのせて皮肉ったり、情に訴えんとする心根が透けて見える。

しかもその合間に、婆やとたかが手に負えぬとの愚痴を挟んでくる。婆やはスエが若いと侮ってか、いっかな言うことを聞かず、しかも「口が腐れている」のに己の口中で噛んだ干柿などを園に与えるらしい。いったん咀嚼したものを子供の口に入れてやるという昔ながらの与え方だ。挙句、園が口内炎を起こして難儀したようだった。

その薬代が4、5月頃から溜まって80銭、さらに借金取りの返済の催促もやかましく、「何どう申し開いても実に話の通じぬひと」と嘆く。そして、「近所がうるさい」との繰言だ。どうやら子守りのたかとも不仲のようで、近所の誰かは知らぬが、スエが留守中に富太郎と妙なことになったと吹き込んだらしい。たかもまたスエに対して態度が悪く、「早くあれに暇を取らせ、関係のなきようにあそばさねば、あなた様のお顔汚しにございます」とまで書いてくる。そして

追而書(おってがき)がまた、くどい念押しだ。

一日も早くお帰りあそばされ、お園または三番町の娘を喜ばせてくださいますようお願い申し上げます。

三番町の娘とは、スエ自身のことだ。要は、金がなく、使用人には手を焼き、他の女の影にやきもきさせられて辛いから、どうぞ早く帰ってきて、だ。ゆえにどうにも返事を書く気になれないのである。目の前にいれば可愛くてならない女房であるのに、手紙にはほとほと嫌気が差す。実際、上京を一日延ばしにしているのもこの気ぶっせいのせいだ。旅館は静かで快適だ。誰も拗ねず愚痴らず、美味い飯と清浄な寝床が常に用意される。学問が捗る。

去年の12月にはとりあえず為替を組んで20円を送った。今日の手紙はその礼だろうと味噌汁を啜り終え、思い切って便箋を開いた。

留守元は一同、無事に相暮らしておりますので、ご安心ください。

それはなによりと、梅干の一粒を口の中に放り込んだ。送金の礼が遅れたことをまず詫びてお園が病気だと書いてある。「病気?」と、目を凝らした。

お園病気にて、去年より風邪をひき、昨年の31日よりよほど悪くなり、未だ全快いたさず、米粒は一切食べず、実に痩せ、昨夜も熱に浮かされ、お父ちゃん、お父ちゃんと申して可哀想で堪りなく、真に心配いたしております。お香代も躰に出来物ができ、夜がな夜っぴて泣き通し、お園も泣き、困り果てております。あなた様にもご用済み次第、一日も早くご上京あそばされたく。私もまだ眼が治らず、病人だらけで困ります。またお猶様より源六様に衣服お送り下され、私にもお園にもお手紙下され、有難くお礼申し上げます。なにぶん子供らが病気ゆえ、あなた様からよろしくお礼を申し下されたくお願いします。そしてあなた様からもどうぞどうぞお文を下されたく、願い上げます。

梅干の種をかりりと噛んだ。うぅんと、頭を掻く。

あいつ、まだおるがか。

源六は猶の父方の縁戚にあたる若者で、富太郎が帰郷している最中に上京し、しかし何をするでもなく毎日遊び暮らしているらしい。スエは文中で「気楽な方ですね」と愚痴まじりに呆れている。それにしても案じられるのは、子供らの病だと、富太郎は一枚目の便箋を見つめ返す。スエの知識不足のために大袈裟になるのだと、これまでは読み流してきた。富太郎自身も幼い時分は病弱であったし、子供なのだから口内炎にもなろうし風邪もひこう。むしろ富太郎を早く帰らせたいがために子供を持ち出しているように思えて鼻についたのだ。しかし此度はひっかかる。園が何も食べず、痩せ衰え熱も出しているとは、尋常ではないような気がする。そう思うとにわかに気が急いて日付を見返した。1月10日となっている。今日は17日だ。1年以上も家を空けている。

スエももはや限界かと湯呑を持ち、「よっし」と腰を上げた。帳場に足を運んで番頭に声をかける。

「急なことですまんが、明日、出立する」

「かしこまりました」

番頭は落ち着いた面持ちで顎を引き、「荷作り、手伝わせましょうか」と申し出た。 「助かる。後で東京に送ってくれ」と頼んだものの、「今日の船は」と訊いていた。

「今日も、午後の3時出航かと思います。問い合わせてみましょうか。このくらいの雨なら定刻通り出ますろう」

部屋に取って返し、大事な書物を鞄に詰め込めるだけ詰め込んだ。あとの荷作りは頼み、慌ただしく延命軒を出立した。港に向かう道すがら、妙に落ち着かなかった。園と香代の病が気になって胸が重く、しかし宿代の払いを済ませば財布の中には20円ほどしか残っていない。オルガンや楽譜を買い、大勢で呑み喰いし、しかも高知きっての旅館に長逗留したのだ。締めて80円ほど費消していた。ゆえに、すうすうと躰が薄くなったような気がする。

なんとかなるろう。

己にそう言い聞かせつつも、岸屋も猶ももういない。

小雨の港に降り立った時、躰が斜めに傾いだ。

1月20日、谷中天王寺に墓地を構え、午後3時に葬式を執り行なって、家に帰ったのは夜だった。

スエは腰も立たぬほど泣き崩れて、しかし富太郎は躰を支えることをせず、目も合わせなかった。いかほど詫びられようが一言も口をきいていない。池野ら友人にも知らせなかったので、弔問客は口さがない近所の女らがほとんどで、神妙な悔やみを述べるかと思えば茶を飲んでまた噂話に花を咲かせていた。

あくる日、富太郎は婆やとたかに暇を出した。

「そんな、お園ちゃんの亡くなったのが私らの落度みたいがありませんか」

たかが勝気な抗弁をしたが、取り合わなかった。

「お前らを雇うておく余裕は、もうこの家にはないき」

最後の給金を渡すと、二人は不満を露わにしながら荷をまとめ、ろくな挨拶もせぬまま出て行った。スエも二人に対しては無言を通し、茶ノ間で香代に乳を飲ませていた。 やがて寝息を立て始めたので籠の中に入れ、長火鉢の鉄瓶で茶を淹れている。猫板の上に富太郎の湯呑を差し出し、後れ毛を指で掻き上げた。

「あの二人に暇を出してくださって、清々しました。ようやっと水入らずの暮らしに戻れます」

刹那、富太郎は立ち上がっていた。

白い頬を平手で張り、火がついたごとく叫んでいた。

「清々じゃと。お園を死なせておいて、水入らずじゃと」

スエは己の頬を手で押さえ、ただ茫然と富太郎を見返している。目瞬きもせず、しかし目頭に涙が膨れ上がって幾筋も流れ落ちてゆく。

「すみません、余計なことを申しました」

「お前に使用人を使う器量がないき、向こうが嘗めてかかるがやろう。馬鹿者が、つまらん近所づきあいに惑わされおって、挙句が子を死なせたか」

怒りと哀しみが湧いて渦巻いて抑えられない。頭の中で、あの歌が鳴っている。

――書読め吾子 書読む暇には 花鳥愛でよ

お園、お父ちゃんを待っていたろうに。すまん。すまんかった。

スエの肩を引き寄せて抱き締めた。互いに両膝立ちのまま泣き続けた。

猶さんと再婚することになる番頭の名前は、和之助でした。

ドラマの竹雄のモデルですが、キャラは全然違いますね。

富太郎がスエを平手で打つ場面。

ちょっとひどいですね。

スエがかわいそう。

獅子風蓮