行き帰りの道中は汗だくになったが、8:30~16:30の暑さの盛りの時は、天満研修センターの中で暑さ知らずであった。10:00~12:00の全体講演会は、尚絅(しょうけい)学院大学付属幼稚園園長・新日本医師協会会長の岩倉政城さんである。

岩倉さんは歯学博士で、東北大学病院で30年余保健活動と診療に携わり、退官後、尚絅学院大学子ども学科教授を経て園長として保育現場で実践しながら、精力的に医療、子育て等の活動をなされている。今日のテーマは

「"ボクってすごい!""アタシってすごい"と思える子――自己肯定感確立への道すじ」 参加者は350名余りであった。 日本の中学生・高校生への調査で、自己肯定感の低さが諸外国と比べて際立っていることにふれ、保護者、教育現場、教育行政を担う者にも「悪いことをした生徒は罰せられなければならない」という思想が根強く残っていることを指摘する。

参加者は350名余りであった。 日本の中学生・高校生への調査で、自己肯定感の低さが諸外国と比べて際立っていることにふれ、保護者、教育現場、教育行政を担う者にも「悪いことをした生徒は罰せられなければならない」という思想が根強く残っていることを指摘する。

「教師による児童生徒への暴力行為」の調査を、わざわざ『体罰』調査と銘打って文科省が行なっている点や「指導」が教育界の日常用語になっていることを各年代の指導要領の中で使われている「指導」という文字の回数を数えることで見えてくるという。

岩倉さんは、失敗したり誤った子どもはそれを繰り返さないように諭し(⇒教)、支え育てる(⇒育)べき存在だという。しかし、「指導要領」を見る限り、「教育」という文字が影をひそめ、代わりに「指導」が大手を振ってのし歩くことになってしまった。と嘆く。

岩倉さんは、失敗したり誤った子どもはそれを繰り返さないように諭し(⇒教)、支え育てる(⇒育)べき存在だという。しかし、「指導要領」を見る限り、「教育」という文字が影をひそめ、代わりに「指導」が大手を振ってのし歩くことになってしまった。と嘆く。

そして、子どもの輝きや個性に光をあてるゆとりもなく、成績という一軸だけで児童生徒が評価される「指導」学校で、居場所を失くしたり無気力になったり、自分はダメ人間だと感じる子どもが増えるのは当然だと言う。大学生から保育園児、障害を持った子などと接する機会を数多く持つ岩倉さんは、赤ちゃんが生まれて最初に接する養育者やその周辺から受けた重たい体験が「対人恐怖」や「低い自己評価」につながる様相を自身が行なったアンケートの結果や臨床例などからわかりやすく話してくれた。

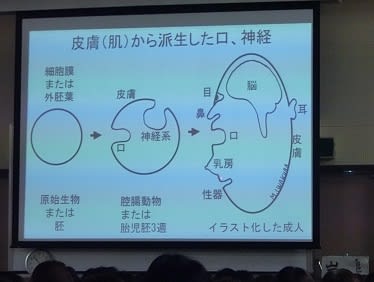

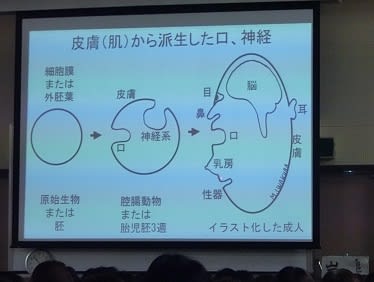

人との伸びやかな交流ができる三者関係(職場、学校、園などで日常的に接する他者との交流)を築く土台は二者関係(子どもとその中心養育者)の交流体験を通して培われるということを、生物の発達の過程をふまえながら説いてくれた。

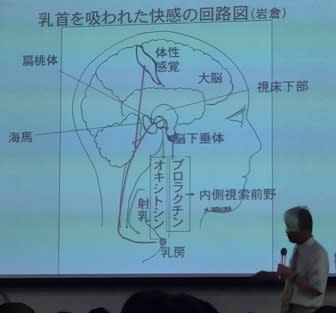

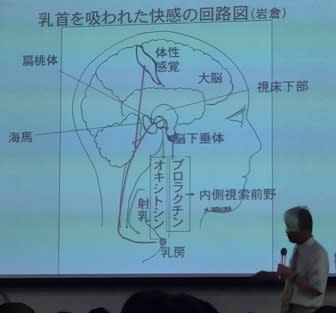

人が外界を感じるのは肌で触れる触覚、そしてその感覚が最も集中したのが「口」、この肌と口の感覚が外界、他者との交流の窓口となって外界への基本的信頼を育て、自己認知から自尊感情を育てていく。ということを歯科医として豊富な経験を持つ岩倉さんの話は説得力があった。精神分析家フロイトや発達心理学のエリクソンはこの事実に着目して、人の発達段階の最初を「口期」と説明したことも腑に落ちた。

人が外界を感じるのは肌で触れる触覚、そしてその感覚が最も集中したのが「口」、この肌と口の感覚が外界、他者との交流の窓口となって外界への基本的信頼を育て、自己認知から自尊感情を育てていく。ということを歯科医として豊富な経験を持つ岩倉さんの話は説得力があった。精神分析家フロイトや発達心理学のエリクソンはこの事実に着目して、人の発達段階の最初を「口期」と説明したことも腑に落ちた。

この2つの図が講演の結論部分だが、その前に「言葉」の持つ空しさを歌っているとして、中島みゆきの♪命の別名♪を流してくれたが、私はその時杏里の♪悲しみが止まらない♪を思い浮かべた。これは自分の友達に彼氏を紹介して、その友達に恋人を奪われてしまった女性の嘆きであるが、次の部分が「鋭く、スゴイ」とずっと思ってきた。

この2つの図が講演の結論部分だが、その前に「言葉」の持つ空しさを歌っているとして、中島みゆきの♪命の別名♪を流してくれたが、私はその時杏里の♪悲しみが止まらない♪を思い浮かべた。これは自分の友達に彼氏を紹介して、その友達に恋人を奪われてしまった女性の嘆きであるが、次の部分が「鋭く、スゴイ」とずっと思ってきた。

♪誤解だよって あなたは笑う

だけどKISSはウソのにおい

抱きしめられて気づいたの

愛がここにないことを♪

2時間余りの講演であったが、一方的な話ではなく聴衆も参加させながら豊富な事例と理論を交えながら進められたのであっという間に終わったという感じであった。その様子を紙上に再現することは不可能。それこそどんな言葉をもってしても表現できない極上のライブ公演と同じ。

午後からの分科会のことは、明日まとめて話したい。

岩倉さんは歯学博士で、東北大学病院で30年余保健活動と診療に携わり、退官後、尚絅学院大学子ども学科教授を経て園長として保育現場で実践しながら、精力的に医療、子育て等の活動をなされている。今日のテーマは

「"ボクってすごい!""アタシってすごい"と思える子――自己肯定感確立への道すじ」

参加者は350名余りであった。 日本の中学生・高校生への調査で、自己肯定感の低さが諸外国と比べて際立っていることにふれ、保護者、教育現場、教育行政を担う者にも「悪いことをした生徒は罰せられなければならない」という思想が根強く残っていることを指摘する。

参加者は350名余りであった。 日本の中学生・高校生への調査で、自己肯定感の低さが諸外国と比べて際立っていることにふれ、保護者、教育現場、教育行政を担う者にも「悪いことをした生徒は罰せられなければならない」という思想が根強く残っていることを指摘する。「教師による児童生徒への暴力行為」の調査を、わざわざ『体罰』調査と銘打って文科省が行なっている点や「指導」が教育界の日常用語になっていることを各年代の指導要領の中で使われている「指導」という文字の回数を数えることで見えてくるという。

岩倉さんは、失敗したり誤った子どもはそれを繰り返さないように諭し(⇒教)、支え育てる(⇒育)べき存在だという。しかし、「指導要領」を見る限り、「教育」という文字が影をひそめ、代わりに「指導」が大手を振ってのし歩くことになってしまった。と嘆く。

岩倉さんは、失敗したり誤った子どもはそれを繰り返さないように諭し(⇒教)、支え育てる(⇒育)べき存在だという。しかし、「指導要領」を見る限り、「教育」という文字が影をひそめ、代わりに「指導」が大手を振ってのし歩くことになってしまった。と嘆く。そして、子どもの輝きや個性に光をあてるゆとりもなく、成績という一軸だけで児童生徒が評価される「指導」学校で、居場所を失くしたり無気力になったり、自分はダメ人間だと感じる子どもが増えるのは当然だと言う。大学生から保育園児、障害を持った子などと接する機会を数多く持つ岩倉さんは、赤ちゃんが生まれて最初に接する養育者やその周辺から受けた重たい体験が「対人恐怖」や「低い自己評価」につながる様相を自身が行なったアンケートの結果や臨床例などからわかりやすく話してくれた。

人との伸びやかな交流ができる三者関係(職場、学校、園などで日常的に接する他者との交流)を築く土台は二者関係(子どもとその中心養育者)の交流体験を通して培われるということを、生物の発達の過程をふまえながら説いてくれた。

人が外界を感じるのは肌で触れる触覚、そしてその感覚が最も集中したのが「口」、この肌と口の感覚が外界、他者との交流の窓口となって外界への基本的信頼を育て、自己認知から自尊感情を育てていく。ということを歯科医として豊富な経験を持つ岩倉さんの話は説得力があった。精神分析家フロイトや発達心理学のエリクソンはこの事実に着目して、人の発達段階の最初を「口期」と説明したことも腑に落ちた。

人が外界を感じるのは肌で触れる触覚、そしてその感覚が最も集中したのが「口」、この肌と口の感覚が外界、他者との交流の窓口となって外界への基本的信頼を育て、自己認知から自尊感情を育てていく。ということを歯科医として豊富な経験を持つ岩倉さんの話は説得力があった。精神分析家フロイトや発達心理学のエリクソンはこの事実に着目して、人の発達段階の最初を「口期」と説明したことも腑に落ちた。

この2つの図が講演の結論部分だが、その前に「言葉」の持つ空しさを歌っているとして、中島みゆきの♪命の別名♪を流してくれたが、私はその時杏里の♪悲しみが止まらない♪を思い浮かべた。これは自分の友達に彼氏を紹介して、その友達に恋人を奪われてしまった女性の嘆きであるが、次の部分が「鋭く、スゴイ」とずっと思ってきた。

この2つの図が講演の結論部分だが、その前に「言葉」の持つ空しさを歌っているとして、中島みゆきの♪命の別名♪を流してくれたが、私はその時杏里の♪悲しみが止まらない♪を思い浮かべた。これは自分の友達に彼氏を紹介して、その友達に恋人を奪われてしまった女性の嘆きであるが、次の部分が「鋭く、スゴイ」とずっと思ってきた。♪誤解だよって あなたは笑う

だけどKISSはウソのにおい

抱きしめられて気づいたの

愛がここにないことを♪

2時間余りの講演であったが、一方的な話ではなく聴衆も参加させながら豊富な事例と理論を交えながら進められたのであっという間に終わったという感じであった。その様子を紙上に再現することは不可能。それこそどんな言葉をもってしても表現できない極上のライブ公演と同じ。

午後からの分科会のことは、明日まとめて話したい。