八経ヶ岳(はっきょうがたけ)は、紀伊山地の最高峰であり、近畿・中国地方の最高峰でもある山です。

標高は1915mあり、深田久弥氏の「日本百名山」の中では、大峰山(おおみねさん)の一角として紹介されています。

大峰山は修験の山であり、その中心をなす山上ヶ岳(標高1719m)は今でも女人禁制となっています。

そのため、百名山を巡る登山者は、山上ヶ岳ではなく八経ヶ岳の山頂を踏むことを目指しています。

私も百名山の一つとして、また近畿・中国地方の最高峰の山として、予てより八経ヶ岳に登る計画を持っていました。

新緑の季節を選ぶか、紅葉の時季がよいか、はたまた冬がよいのか・・

調べてみると、登山道に通じる国道309号線(旧 行者還林道)は12月15日から冬季通行止めとなるとのことで、それを前に急遽出かけてきました。

■ 旅程

12月3日 自宅→羽田空港→関西空港→洞川温泉(泊)

12月4日 洞川温泉→弥山登山口→大峯奥駆道→弥山→八経ヶ岳(帰路同じ)→洞川温泉(泊)

12月5日 洞川温泉→関西空港→羽田空港→自宅

12月4日は前日に日本海にあった低気圧が消滅し、穏やかな西高東低の冬型の気圧配置となりました。

そのため、紀伊半島の山は朝方まで雲に覆われ、その後冬晴れの快晴となりました。風も穏やかで霧氷には絶好のコンディションでした。

ということで、今回は霧氷の写真を中心にご覧いただきます。

弥山登山口、標高が1100mあります。

登山口は、国道309号線の行者還(ぎょうじゃがえり)トンネル西口にあります。

ちなみに、この国道は林道から昇格したもので、片側が切り立った崖で反対側は谷、車のすれ違いができない箇所が長く続き、酷道と呼ばれています。

歩き出して200mほどで沢を渡り、渡るとすぐに急登になります。

標高が1400mほどになると霧氷が現れました。

そして、しばらくすると大峯奥駆道(主稜線)に出ました。標高は1500mです。

左(写真では正面)へ行くと山上ヶ岳方面、これから向かう弥山、八経ヶ岳は右です。

ここからずっと霧氷ロードが続きます。

霧氷は太陽が照ると、たいてい30分ほどで解けて落ちます。一方、太陽に照らされた霧氷はキラキラ輝き、とても綺麗です。

晴れて欲しい反面、少しでも長く霧氷を見ていたいという複雑な思いで先を急ぎました。

複雑な思いが反映したのか、お天気は時々青空が覗く曇り空。晴れ間を見つけて写真を撮ります。

あれあれ、霧氷と一緒に蝶が凍ているではありませんか・・

蝶は氷が解けると再び飛び始めるといいます。元気に快復してくれるといいのですが。

標高1500m付近では、樹々は落葉広葉樹がほとんどですが、それより標高が上がると針葉樹が増えていきます。

針葉樹の葉にも霧氷がびっしりです。

こんな感じの道を弥山まで1時間50分ほど歩きました。

弁天の森(標高1600m)を通過します。

最初に目指す山、弥山が見えてきました。

時間が経つにつれ、晴れ間が増えてきました。気温が低くく風もほとんどないので、思いのほか霧氷はしっかりしていて落ちてきません。

所々、道が分かり難いところにはしっかりと道標があります。雪で踏み跡が隠れていても安心です。

もちろん地図と磁石はしっかり持っていますし、今回はGPSも持参しました。

聖宝ノ宿址(標高1560m付近)で、行者さんに手を合わせて通過しました。

行者さんは寒い中でも笑顔でした。

標高が上がると空が広くなり、一段と青空に霧氷が映えます。

弥山に近づき登りがきつくなっていきます。先に登山者がいるので写真を撮りながら時間を空けて登りました。

南側の展望が得られる、国見八方睨と言われる稜線に登り詰めました。ここで先行者に追いつき、先へ行かせていただきました。

ここから弥山までの間は、一段と霧氷がきれいでした。

すぐに弥山の避難小屋に着きました。避難小屋の奥には宿泊の出来る小屋(弥山小屋)もありましたが、冬季は休業しているようです。

八経ヶ岳には道を南下しますが、先ずは弥山山頂へ赴き、神社に参拝します。

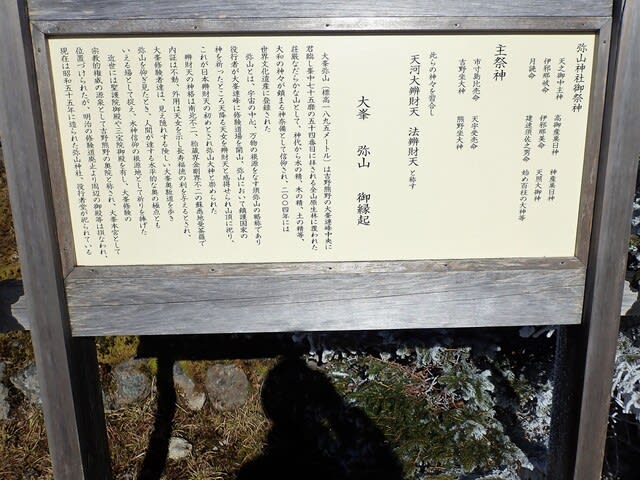

弥山は標高が1895m、山頂にある弥山神社には多くの神々をお祀りしてあるようで、縁起を読んでもよく分かりませんでした。

ベンチが置いてありましたので、時間はまだ10時過ぎでしたが、ここで昼食としました。

さて、道を戻って八経ヶ岳へ向かいます。しばらくすると、八経ヶ岳が目の前に見えてきました。

標高が上がるにつれ、周囲の山が見えてきました。もうじき山頂です。

着きました。八経ヶ岳1914.9mです。日本百名山とも書いてありました。

山頂から辺りを見渡し、ある程度写真を撮ったところで、先ほど追い抜いた登山者が次々と上がってきました。

短い時間でしたが、十分満喫できたので、下山することにしました。

下山中も何枚か写真を撮りましたので、ご覧いただきたいと思います。

弥山の避難小屋まで下りてきました。

避難小屋の前の樹々を見上げてみました。霧氷が落ちてきそうで、これ以上近づくのはやめました。

お天気は完全な快晴になりました。日焼け止めを塗り忘れたので、かなり日焼けしました。

霧氷はかなり長時間持ちましたが、徐々に解け始め落ちてきました。

小さな霧氷は頭に当たっても平気ですが、背中に入ると冷たいです。

これから歩く稜線も、まだ霧氷が残っているのが見渡せます。

まるで吉野の桜のようです。

この階段、結構滑りました。この日の一番の難所だったかもしれません。注意して降りました。

さて、最後に凍り付く寒さの中、樹々はもう春の準備をしていました。

いくつか写真をご覧いただきたいと思います。

”冬来りなば春遠からじ” です。

長文を最後までご覧いただき、ありがとうございました。

まさに、天気予報の達人みたいです。

八経ヶ岳は人気の山です。

テレビで紹介されて、また多くの人が出かけるかもしれませんね。

再び事故が無ければいいのですが・・

今 天達さんの天気予報で初経ヶ岳が出て

shuさんのを見たばかりだったので

嬉しかったわ。

こんな素晴らしい景色 見たことがありません。

絶好の登山日和だったからこそこのような景色が見られたんですね。

真っ青な空に真っ白い霧氷・・・キリリとした空気

居ながらにして素晴らしい風景を見せて頂きました。

今度は新緑の時期 又紅葉の時期にも・・・

お疲れさまでした。

私は逆に大台ヶ原には行ったことがありません。

紅葉の時季が良いと聞いています。

また、大台ヶ原は12月1日からビジターセンターが閉鎖され、来春まで登山できないようです。

たくさんの登山コースがあるので、紅葉を楽しみながら登ってみたいと思います。

私は大台ケ原には何回か行ったことがありますが、八経ケ岳には行ったことがありません。

洞川温泉は独特の雰囲気がある温泉町ですよね。私は日帰り温泉に入ったことあります。

もしかしたら、fukurouさんはお若い時に登られたのかと思っていました。

でも、若い時には修験の山などにはあまり興味がないものですね。

どちらかというと、日本アルプスや八ヶ岳などに興味が向くものです。私がそうでした。

深田久弥氏は日本百名山の中で、御嶽についても面白いことを書いています。

御嶽は宗教登山の色合いが強く、登山者に敬遠されたので、原始性が維持されているというのです。

それでも表口の王滝や黒沢は俗化しており、人間臭を嫌う人は開田からの登山道を選ぶと書いています。

もう50年も前に書かれた文章です。

今回登った八経ヶ岳も、宗教色が強くなければ、もっと俗化したのではないかと思いました。

山歩きさんはスキーで標高の高い山に出かけられるので、霧氷も樹氷もよくご存じだと思います。

昨年の春に八甲田大岳へ出かけた時に観た、アオモリトドマツの樹氷や、山頂の海老の尻尾は見事でした。

それには比べるすべがありませんが、期待以上のきれいな霧氷でした。

今回は急な計画でしたが、飛行機は7日以上前の予約で安価なチケットが取れました。

宿は「G0 TO」でいい宿が埋まっていて、「G0 TO」も使えないほどの安宿でしたが、車中泊や避難小屋に泊まるのとは大違いです。

お陰さまで、ゆっくり寛げ、温泉もにも浸かれたので言うことなしでした。

困ったのは、感染拡大防止策で大阪市内への「G0 TO」と大阪市内からの「G0 TO」がキャンセルになったため、予定していた飛行機が飛ばなくなり、夜遅い便に振り替えられたことです。

空き時間にコインランドリーで洗濯をし、それでも空港で5時間待つことになりました。

ラウンジに入って、ゆっくりビールを飲んで、本を読んで音楽も聴けましたが、スマホのバッテリーが切れかける寸前でした。

充電器はカウンターで預けずに、持ち歩くべきですね。

いろいろなことがあった珍道中になりましたが、深夜0時20分に自宅へ無事に帰ってきた次第です。

こんばんは。

弥山、八経ヶ岳への山行でしたか。

素晴らしい霧氷の中、登山されたのですね。

うらやましい限りです。

八経ヶ岳は近畿地方の最高峰、登りたかった山なのですが、残念ながら、もうあきらめています。

いくら頑張ってもこれからでは無理です。

若い時に登っておくべきでした。

計画だけは立てていたのですが、登れませんでした。

この時期の登山は霧氷が最高ですよね!

八経ヶ岳の登山、堪能させていただきました。

ありがとうございます。

朝の気温は、恐らくマイナス5℃ほどだったのではないかと思います。

登山口付近で風が強かったものの、すぐに風が治まったので助かりました。

さざんかさんは松本のご出身でも、霧氷はご覧になっていませんか。

霧ヶ峰とか美ヶ原へ冬場に出かけると、見られる確率が高いと思います。

毎年赤城山へ霧氷を見に行きますが、太陽に照らされると数十分で解けてしまうことが多いです。

ですから、出かけるのは日の出前です。

今回、八経ヶ岳で見たのは、3~4cmほどに発達した霧氷でした。

これほどに成長するには、夜間の湿度が高くて、北風が強く、冷え込んだのではないかと思います。

凍蝶(いてちょう)は冬の季語です。

私は凍った蝶も氷が解けると飛び立つと聞きましたが、それは俳句の世界だけでしょうか?

凍蝶や飛び立つ姿夢見つつ shu

例のごとく「鳥観図で楽しむ 日本百名山」を見ながらブログを拝見しております、ようやく登山口を発見しこんなところまで車で行けるのか、Pのマークがあるからそんなんだろうなどと、想像を逞しくしてりますが、酷道と呼ばれていることに納得です。

それにしても素晴らしい青空ですね、そして遠来のShuさんの期待に添うように霧氷が長持ちしてくれて良かったですね。

私もスキー場で綺麗な霧氷に出会うことがありますが、滑ることに忙しくて写真を撮ることは少ないです。寒すぎて手袋を外すのが嫌だ、というのがホントのところです(笑)

コロナ禍にも春が来ることが待ち遠しいですね。

八経ヶ岳を検索したら、奈良県の真ん中辺りなんですね。

もうトップのお写真からあまりの美しさに凍り付きそうです。

良いお天気で良かったですね。

こんなお写真は見たことが無いので、吸い込まれそうでした。

蝶まで氷っているのですか。

でもちゃんと生きているなんてびっくりです。

頂上の景色は素晴らしいですね。

この寒さの中でも植物はちゃんと春の準備をしているのですね。

shuさん、遠くまで出かけられて寒い中での登山、お疲れ様でした。

素晴らしいお写真の数々を見せて頂き、有難うございます。

今夜夢に見そうですです。

寒い一日でしたが、陽が差すと暖かみも感じました。

翌朝には停めておいた車がかちんかちんに凍っていました。

そんな中ですが、樹々はしっかり春の準備をいていました。

凍り付いた蝶の行方も気になりますが、きっと元気に春に向けて準備をしているはずです。

私の今年の百名山の山行は、これでお仕舞います。

後は来春に向けて準備(トレーニング)をしていきたいと思います。

澄み切った空気がPCのこちらでも感じるられるようです。

真っ青な空と真っ白い霧氷だけの世界。神聖で美しいですね。

針葉樹の葉っぱについた霧氷も惹かれます。

冬山は憧れですが、技術がないので難しいですよね。お写真で堪能させていただきました。