昨日は大学院博士課程後期の後期試験であった.

おかげさまで私学ではあるが,定員を超える志願者であり,

地道に協力して頑張ってきた履歴を感じる.

修士課程も大幅に超え,

いわゆる関西圏にある国公立の一流大学ではないが,

それでなくても,コンテンツやソフトに集合する実績を示したのではないか.

そのためにも努力しているともいえるであろう.

何のために?といわれると焦点はぼやけるが,

いつも僕が思っているのは,

卒業後,母校愛を感じる学生を育成したいと考えている.

そのためには,母校の教育研究者が,

社会すなわち患者や患者の家族の利益に貢献するような

活動をしていることが大前提なのである.

大学院の受験もそうだと思う.

現在のセラピストは未来のセラピストにセラピーを託す責任がある.

だとすれば,それを根本から否定せずに,

育てるという視点で,現場において教育してもらいたい.

「向いていない」と壁を作ることは,誰でもできる.

行動や言動の背景にある思考や認知はどのようになっているであろうか?

その学生の精神は?そしてどのような経験をしてきたのであろうか?

などなど,もちろんセラピストも人間であり,

情動が巻き起こる.

それはそれで,全面的にぶつければよい.

子どもたちは,その感情を今まで経験してきてないのなら,

その経験をさせればよい.

経験の構築はそこから生まれる.

こころの差異は,他者と自己のこころの違いから感じ取る.

その差異を感じさせ,行動のシミュレーションを築く.

感情も認知も最終的には自意識として統合される.

それが私自身,私らしさになる.

「わかる」ことは「かわる」こと.

変わる一人称体験を臨床実習では経験してもらいたい.

私にしかない感覚・感情を大事にしてもらいたい.

そうした人間性を大切にしてもらいたい.

自らがそれを体感すれば,目の前の患者さんの目に見えない感覚・感情をも汲み取ることができるセラピストになるであろう.

キネシオロジーやリハビリテーションの概念や予防は知って当たり前.

その上を目指してもらいたい.

なぜなら,リハビリテーションは進歩し続けないといけないからだ.

10年後も20年後も同じ傷のなめあい的エビデンスを示した治療が

繰り返されると思うと,

「ゾッ」とする.

「時がたつにつれ,脳の可塑性の原理に基づいた新しいリハビリテーションのアプローチの潮流が生まれ,それがさらに臨床場面で発展していくようになると思われます.そのためには,まったく新しい考え方をもった研究者,学生,セラピストが必要になってくると思います(Nudo R).」

教育が変わらないといけない.

教育研究者は挑戦し続けなければならない.

生きてきた歴史・経験を伝えるだけの伝達者に対しては断固として否を唱えたい.

圧倒的なスピードで挑戦しいる「背中を見せ続けてやれ!」

「何を見ても患者の治療に結びつけるように思考せよ(Perfetti C)」

治療学である以上,人間科学である以上,人間復権のために.

プロフェッショナルであるとはそういうことである.

そうでないと未来を開いて創ることができない.

評価を議論しているセラピストが多すぎる.

もっと治療を議論しろ!と,やわらかく「やさしく」言いたい.

新しいものが台頭すれば,批判が起こる.

それでいいのである.

それが意識の生成である.

池に石を投げかけ,波紋をつくるようなもの.

誰かが石を投げないと,波紋は生まれない.

その「誰か」が未来を切り開く.

地動説にしろ,明治維新にしろ,違いを起こさなければ進歩はない.

これは患者の身体にもしかりである.

リハビリテーションこそ,人間を考える哲学である.

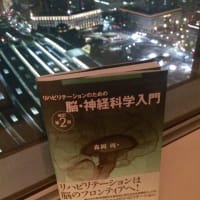

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」を出して

もうすぐ4年になる(おかげさまでまだ動いているベストセラーとなった).

本日,実習に行った学生(堀さん)からうれしい言葉が.

患者さんからの言葉から「先生の偉大さがわかりました」・・・・これはどうでもよい.

(学内では決して偉大ではない,難しいことばかりしゃべっている者として認知されていると思う.人間は決して単純ではない・・・)

いや,そうではなくて,

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」を患者さん自らが読んで,

その治療を受けようと一念発起したことを聞いたことがうれしかった.

その患者さんは他の病院でリハビリを受けたが,

思うように歩けず退院し,

リハビリの限界を痛感していたときに,

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」に出会い,

「身体を介して脳に働きかける治療」を実践している病院への入院を許可され,

実際にその治療を受ける(自分一人ではどうにもならない,リハビリには人の援助が必要)ことで,自分の身体の気づきが生まれ,

それにより歩くことがスムーズになったことを患者自らが

自分の口で学生に語ってもらったことである.

自分の本が,そのように患者の心を変える.

その出来事をつくってくれた,恩師や,出版社,

そしてその治療をしてくれたセラピスト,

そして何よりも,

それを信じて挑戦しようと思ってくれた患者さんに感謝したい.

今は直接的に治療できない仕事についているが,

このような形で貢献できるとは思わなかった.

この本を書いた(経験した)私にしか感じ取ることができない手ごたえ.

これこそが「強化学習」の基盤である.

おそらく,患者さんもその治療を受けて,

その手ごたえを感じ取ることができたからこそ,

そのような言動が生まれたのであろう.

今日は看護医療学科の「感情体験の脳科学」の資料づくりを始めた.

まずははじめの第一歩である.

「リハビリテーションのための人間発達学(大城先生編)」はまだ手つかずである.

すみません重森先生,水池先生,代わりに謝っておいてください.

最近,ブログのアクセスが1500を超えるときがある.

この前は「ジェロ」よりも上だったときがある・・・

責任の重さを感じる.

先日,長崎大学の沖田先生からはPT界の芸能人といっていただき,

昨日,講演依頼でメールをいただいた首都大学東京の網本先生からは,

多分日本で一番お忙しいと思いますが・・・といっていただいた.

多少,身体が壊れそうと思うときもあるが,

意外に丈夫な精神と身体であることを感じる.

まさに心と身体を二分しないのを自分自身で体感している.

「私の感覚」,この大事さを感じ取ることができる身体を持っていることは幸せなことだ.

患者さんにもこれを感じてもらいたい.

今日は本学助手と今から飲みです.

たまには身体で動いて吐き出してあげないと脳だけで妄想して完結してしまうから,

他人の意見を聴き,時にぶつけることで自分を知ることができる.

大学の教員は「妄想族」が多いからね.

自分は,違う「・・・」であったが.

おかげさまで私学ではあるが,定員を超える志願者であり,

地道に協力して頑張ってきた履歴を感じる.

修士課程も大幅に超え,

いわゆる関西圏にある国公立の一流大学ではないが,

それでなくても,コンテンツやソフトに集合する実績を示したのではないか.

そのためにも努力しているともいえるであろう.

何のために?といわれると焦点はぼやけるが,

いつも僕が思っているのは,

卒業後,母校愛を感じる学生を育成したいと考えている.

そのためには,母校の教育研究者が,

社会すなわち患者や患者の家族の利益に貢献するような

活動をしていることが大前提なのである.

大学院の受験もそうだと思う.

現在のセラピストは未来のセラピストにセラピーを託す責任がある.

だとすれば,それを根本から否定せずに,

育てるという視点で,現場において教育してもらいたい.

「向いていない」と壁を作ることは,誰でもできる.

行動や言動の背景にある思考や認知はどのようになっているであろうか?

その学生の精神は?そしてどのような経験をしてきたのであろうか?

などなど,もちろんセラピストも人間であり,

情動が巻き起こる.

それはそれで,全面的にぶつければよい.

子どもたちは,その感情を今まで経験してきてないのなら,

その経験をさせればよい.

経験の構築はそこから生まれる.

こころの差異は,他者と自己のこころの違いから感じ取る.

その差異を感じさせ,行動のシミュレーションを築く.

感情も認知も最終的には自意識として統合される.

それが私自身,私らしさになる.

「わかる」ことは「かわる」こと.

変わる一人称体験を臨床実習では経験してもらいたい.

私にしかない感覚・感情を大事にしてもらいたい.

そうした人間性を大切にしてもらいたい.

自らがそれを体感すれば,目の前の患者さんの目に見えない感覚・感情をも汲み取ることができるセラピストになるであろう.

キネシオロジーやリハビリテーションの概念や予防は知って当たり前.

その上を目指してもらいたい.

なぜなら,リハビリテーションは進歩し続けないといけないからだ.

10年後も20年後も同じ傷のなめあい的エビデンスを示した治療が

繰り返されると思うと,

「ゾッ」とする.

「時がたつにつれ,脳の可塑性の原理に基づいた新しいリハビリテーションのアプローチの潮流が生まれ,それがさらに臨床場面で発展していくようになると思われます.そのためには,まったく新しい考え方をもった研究者,学生,セラピストが必要になってくると思います(Nudo R).」

教育が変わらないといけない.

教育研究者は挑戦し続けなければならない.

生きてきた歴史・経験を伝えるだけの伝達者に対しては断固として否を唱えたい.

圧倒的なスピードで挑戦しいる「背中を見せ続けてやれ!」

「何を見ても患者の治療に結びつけるように思考せよ(Perfetti C)」

治療学である以上,人間科学である以上,人間復権のために.

プロフェッショナルであるとはそういうことである.

そうでないと未来を開いて創ることができない.

評価を議論しているセラピストが多すぎる.

もっと治療を議論しろ!と,やわらかく「やさしく」言いたい.

新しいものが台頭すれば,批判が起こる.

それでいいのである.

それが意識の生成である.

池に石を投げかけ,波紋をつくるようなもの.

誰かが石を投げないと,波紋は生まれない.

その「誰か」が未来を切り開く.

地動説にしろ,明治維新にしろ,違いを起こさなければ進歩はない.

これは患者の身体にもしかりである.

リハビリテーションこそ,人間を考える哲学である.

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」を出して

もうすぐ4年になる(おかげさまでまだ動いているベストセラーとなった).

本日,実習に行った学生(堀さん)からうれしい言葉が.

患者さんからの言葉から「先生の偉大さがわかりました」・・・・これはどうでもよい.

(学内では決して偉大ではない,難しいことばかりしゃべっている者として認知されていると思う.人間は決して単純ではない・・・)

いや,そうではなくて,

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」を患者さん自らが読んで,

その治療を受けようと一念発起したことを聞いたことがうれしかった.

その患者さんは他の病院でリハビリを受けたが,

思うように歩けず退院し,

リハビリの限界を痛感していたときに,

「リハビリテーションのための脳・神経科学入門」に出会い,

「身体を介して脳に働きかける治療」を実践している病院への入院を許可され,

実際にその治療を受ける(自分一人ではどうにもならない,リハビリには人の援助が必要)ことで,自分の身体の気づきが生まれ,

それにより歩くことがスムーズになったことを患者自らが

自分の口で学生に語ってもらったことである.

自分の本が,そのように患者の心を変える.

その出来事をつくってくれた,恩師や,出版社,

そしてその治療をしてくれたセラピスト,

そして何よりも,

それを信じて挑戦しようと思ってくれた患者さんに感謝したい.

今は直接的に治療できない仕事についているが,

このような形で貢献できるとは思わなかった.

この本を書いた(経験した)私にしか感じ取ることができない手ごたえ.

これこそが「強化学習」の基盤である.

おそらく,患者さんもその治療を受けて,

その手ごたえを感じ取ることができたからこそ,

そのような言動が生まれたのであろう.

今日は看護医療学科の「感情体験の脳科学」の資料づくりを始めた.

まずははじめの第一歩である.

「リハビリテーションのための人間発達学(大城先生編)」はまだ手つかずである.

すみません重森先生,水池先生,代わりに謝っておいてください.

最近,ブログのアクセスが1500を超えるときがある.

この前は「ジェロ」よりも上だったときがある・・・

責任の重さを感じる.

先日,長崎大学の沖田先生からはPT界の芸能人といっていただき,

昨日,講演依頼でメールをいただいた首都大学東京の網本先生からは,

多分日本で一番お忙しいと思いますが・・・といっていただいた.

多少,身体が壊れそうと思うときもあるが,

意外に丈夫な精神と身体であることを感じる.

まさに心と身体を二分しないのを自分自身で体感している.

「私の感覚」,この大事さを感じ取ることができる身体を持っていることは幸せなことだ.

患者さんにもこれを感じてもらいたい.

今日は本学助手と今から飲みです.

たまには身体で動いて吐き出してあげないと脳だけで妄想して完結してしまうから,

他人の意見を聴き,時にぶつけることで自分を知ることができる.

大学の教員は「妄想族」が多いからね.

自分は,違う「・・・」であったが.

koso0912@gmail.com

までお願いします。

イタリアは朝夕は冷えるものの少しずつ春らしくなってきています。

これが正しいアドレスです。

koso0912@mail.goo.ne.jp