今年は4月に統一地方選挙、7月に参議院選挙、10月に消費税の引き上げが予定されている。

このため政府は、今年上半期、景気テコ入れを強化すると見られている。

ここで注目されるのが、日銀の動きである。

日銀はこれまで消費税引き上げが近くなったり景気が鈍化すると、政府の景気対策と歩調をあわせて追加緩和をおこなってきた。

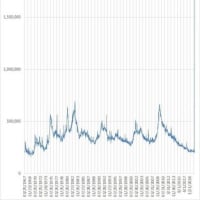

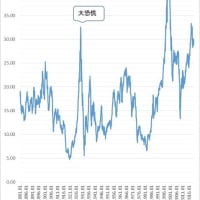

1) 日銀は、2015年10月の消費税引き上げを前に、その1年前の2014年10月にETF(上場投資信託)の買い入れ額をそれまでの1兆円から3兆円に増額した。

ちなみに、この1か月後、政府は消費税引き上げの2017年4月への延期を発表。同時にその信を問うとして衆議院が解散され、同年12月に与党が圧勝した。

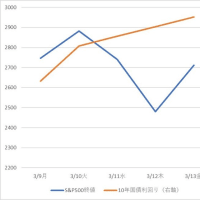

2) 2015年のチャイナショック(元切り下げを発端とした世界的な株急落)後、ヨーロッパの一部で金融不安が発生。世界的に景気減速が意識されるようになる。

これをうけ、2016年6月、政府は消費税引き上げの2019年10月への延期を表明。

そして、日銀は同年7月29日、ETFの買い入れ額を6兆円に倍増させることになった(ほぼ同時に、政府は28兆円規模の経済対策を決定)。

さてそれで今年である。

今年は消費税引き上げが10月に控えているうえに、7月に参議院選挙がある(1のケースに似ている)。そのうえ、世界的な景気減速がおこりつつある(2のケースに似ている)。

そう考えると、今年の上半期にもういちどインパクトのある追加緩和がおこなわれる可能性が皆無ではないように思われる。

現在、市場では国債不足が深刻化し、日銀の国債買い入れは年30兆円程度まで減少している。このため、国債買い入れの増額は難しく、追加緩和はETFの買い入れ増額が中心となる可能性が高いと思われる。

日銀のETF買いについては市場をゆがめている、売却のめどが立たない、日銀の財務諸表を痛めるなど批判も強いが、ほかに政策手段がない状況である。

日銀が今年どのような動きをするか注目される。

追記(2019/1/2)

日銀は年6兆円をめどにETFの買い入れをおこなっていたが、2018年7月に「市場状況に応じて上下に変動しうる」と軌道修正。結局、2018年のETF買い入れ額は6兆5040億円となった。これは、事実上の追加緩和とみていいのではないだろうか。

2019年上半期に予想される日銀の追加緩和のやり方としては、(1)市場にインパクトを与えることを狙って公式にETFの買い入れ額の引き上げを宣言する、(2)批判を受けないように何も説明することなくETFの一日当たりの買い入れ額を増やしたり買い入れ基準(頻度)を引き下げたり(増やしたり)する、のふたつが考えられる。

個人的には、日経平均が2万円をこえている状態で、日銀によるETF買い入れ額の増額は将来の負債を破局的に拡大することになるので避けるべきだと考えるが、上で述べたように、これまでの経緯をみるとその可能性を100%否定することはできない(すでに始まっている?)。

2020/3/16追記

日銀はETFの年間買い入れ目標を6兆円から12兆円にひきあげた。

関連ブログ

日銀が保有するETFの損益分岐点は1万8千円?? (2018/12/19)