あづ〜い 。家の中は涼しいけど

。家の中は涼しいけど 家の中に居ても日焼けしていくという。

家の中に居ても日焼けしていくという。

紫外線がコンクリを通過するとはね それとも窓ガラス?遮光カーテンなのに。

それとも窓ガラス?遮光カーテンなのに。

日焼けはしたいから構わないんですが、体力を消耗するんですよ 。本土の人間にしてみれば「小麦色の肌

。本土の人間にしてみれば「小麦色の肌 」

」 は憧れですからネ。

は憧れですからネ。

沖縄の女性は「白い肌」をキープするために:ムスリムのような格好です。黒で・長袖・長ズボンに帽子に日傘。ムスリム・ファッションは日焼けによる疲労を防ぐ目的もあるんですね。

読まなきゃいけないものがいっぱいあるというのに、ちょっと買い物に出かけると暑くて疲れて眠くなっちゃう。足が痛いせいもあるけど。

今度は英語。眠くもなるわな

1杯飲みながら読みますか

紫蘇ジュースを作りました 血のように濃いジュースを泡盛と水で割って・おいち〜い

血のように濃いジュースを泡盛と水で割って・おいち〜い

って・・だから眠いのかな

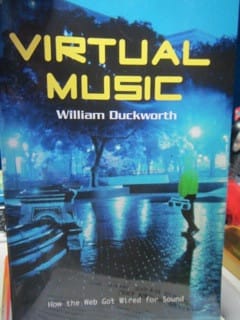

ビル(ウィリアム)の本

ビル(ウィリアム)の本

"20 New Sounds of the 20th century"

さすがアメリカ人のセレクト。シェーンベルクはアメリカに亡命したので、かろうじて入っているけれど、「新ウィーン楽派」はヨーロッパの音楽なので取り上げないのだよ。アメリカ人は、自分たちはヨーロッパの移民であるという意識が強いので、音楽のルーツとしてドビュッシーとかラヴェルを取り上げるけど、それ以後は「アメリカ実験音楽〜experimental music〜」という、ヨーロッパの「現代音楽〜contemplrary music〜」とは違う音楽に発展したと考えているんです。

ダックワースの取り上げた作曲家は、主に東海岸、NYの作曲家で、しかも「ダウンタウン系」と言われるexperimental系。NYでもジュリアード音楽院の作曲の先生たち、ミルトン・バビットなどは「アップタウン系」と呼ばれ、シェーンベルクの子孫のようなヨーロッパ前衛音楽を書いていた。

ダックワースも長年、大学で教えていたけれど、ファッション関係者のようなミニマルな黒尽くめにスポーツ・カーで、かなり浮いた教授ではあった。教授という人種はヨレたジャケットでダサい格好というのが万国共通だから

ダックワースが書いた本なので、自分のことは書いてないけれど、入ってるべきだとは思う。他にもスコット・ジョンソンとかディヴィッド・ラングとか、西海岸のジョン・アダムスとか。やはり自分の友人関係が執筆対象なので、洩れてる作曲家は多いながらも、それはそれで「楽派」というべき系統が分かるので、これはこれでいいのかも。

洩れてる・・と思ったことは自分(ヤザワ)が書けばいいんだよね

まあそんなことで、この夏は終わるのかな〜

この本は出版された2003年当時、日本で翻訳本を出したくて、色々聞いてみたけどダメだった

CDも本も、「これはバカ売れする

」という作品以外の企画というのは、どこの会社もミステリアスで謎。「こんなくだらない本を作るのに、ナゼこのダックワースの本はダメなんだ

」という作品以外の企画というのは、どこの会社もミステリアスで謎。「こんなくだらない本を作るのに、ナゼこのダックワースの本はダメなんだ 」と不思議でした。

」と不思議でした。

面白いと思うんだけど

面白いと思うんだけど

もちろん「音楽書」として面白いですよ。

このChapter4からの「インターネットでセッション!」の企画を2003、2007年とヤザワが企画して、ビルを東京に招聘したのでした。懐かしいなぁ 。まだクラウドというものもない時代。

。まだクラウドというものもない時代。

アイデアとしてはケージの延長で当時のハイテク、mp4での音楽図形アプリで、世界中の人間がセッションをするというものだった。

インターネットを使った、とてもアメリカ的な表現ながら、セッション参加者に完全な自由があるわけではなく、ある種コントロール下にあるというか。その点、ブーレーズとシュトックハウゼンの不確定性に似てるな〜と思ったのでした。アプリのサウンドがポップなので、間違っても前衛 にはならなかったけど

論文の下準備ちうです。資料は(もともと)豊富に揃っているし、学校の図書館のCINIIも使えるしで、あとは読んで 書くだけ

書くだけ なんですが、ビルの本も存命中にいただいてから読んでなかったのでした。「誰か翻訳本出さないかな〜?そしたら日本語で読めるのに!」ってね。エルフェ先生の本もそんなで、ずっと読んでなかったわけです。

なんですが、ビルの本も存命中にいただいてから読んでなかったのでした。「誰か翻訳本出さないかな〜?そしたら日本語で読めるのに!」ってね。エルフェ先生の本もそんなで、ずっと読んでなかったわけです。

きっとクル〜 で、ついに自力で読む日が来てしまった

で、ついに自力で読む日が来てしまった

この夏で白髪が増えて、頭が真っ白 になるんじゃないかと心配です

になるんじゃないかと心配です

早く脱稿して、本来の音楽活動(&趣味)に戻りたい〜

来月は学校も音楽教室も休みなので、自分もちゃんと「休みたい

」わけです。

」わけです。

音楽教室も続いてるんですよ〜

何と言うか、相手は子ども。とは思っていなくて、「手の小さい人」と思って接してます。自分の手がこのサイズだったら、と思って。自分の手の延長と思うようにしてるんです。

まだ関節も柔らかくてオクターブも届かない手。その手で表現できることはするように。

まあもともと「子育て」をしたことがないので、子どもを遊ばせたり出来ないし、どう接していいのか分からないので、そのようにしてるんです。

同じように、ソルフェージュでも、新しいソフトをインストールして人工知能を育ててるような気分。

子どもなのでメモリが少なくて、感覚としては500Mもない感じ。なので、毎回入れる情報をかなりセレクトしないとならなくて、これはこれでチャレンジングで面白い。

「小さい人」に接してて思うんですが、

初期状態の真っ白い状態で、しかもメモリが少ない状態から色々インストールしていくので、本当に大変だとは思うんですが、これは本来、「大きい人」でも一緒なんです。

旧型(大きい人)は、新しいソフトを入れていかないと、古いバージョンで、どこにもアクセス出来ない状態になってしまう。

バージョンアップを旧型でやるというのは、それはそれで大変なわけです。でもそこを怠ると、世間から徐々に外れたり、周りと話が噛み合なくなったり、色々な弊害が出て来る。

その点、最新マシン(小さい人)は、メモリも徐々に増えて拡張していくわけで、明らかに旧型の人類よりはスペックが高くなる。

自分の子どもと話が合わなくなるのは、そういうことなんですね。

一生懸命、子どもをサポートしてるママたちを見て、これはこれでひと仕事だけど、ママたちは何歩も前を歩いて、子どもに背中を見せなくてはならないんだな〜と思ったわけです。

背中を見ていたのが追いついたと感じた時が、いわゆる反抗期なのかもね。

「母性とか感じたことない」と言われるヤザワですが 、案外・教育者には向いてるかもです。

、案外・教育者には向いてるかもです。

論文も向いてるはずだ でさっさと書き上げてしまいますよ〜

でさっさと書き上げてしまいますよ〜

こういう日のためにブログを綴ってるんだから

ライトとアガタ

ライトとアガタ

犬猫はうまく育ててますよ〜