駆逐艦 春雨 菅崎付近で座礁

鳥羽市相差(おうさつ) 志摩市安乗(あのり)の村人

この戦争悲話、写真仲間との旅で知りました

戦争悲話、こんなお話です

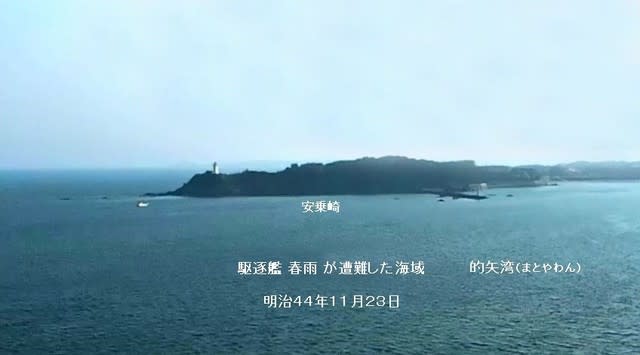

明治44年11月24日、午前0時の出来事です。駆逐艦春雨 が

鳥羽市近郊を航行中に嵐に遭った。そこで的矢湾(まとやわん)に

避難の途中菅崎付近で座礁して、乗員64名中44名が亡くなる

大惨事となった。

高台の菅崎園地から撮影

翌朝、長岡村相差と安乗村の村民が総出でまだ荒れる海の中、救出

した瀕死者を女性が交替しながら体温で暖め蘇生させるなどの必死

の努力がなされたとの事です。

それはまだ薄暗い早朝、浜に向かっていた住民が、倒れて途切れと

ぎれながらも助けを求める半裸の少年を見つけて知った大惨事です。

上下、Yahoo地図に筆者加筆

的矢湾 菅崎園地からの撮影

この海面に出ている岩また岩。艦船は太平洋(左)から的矢湾へ向かう。

しかしこの地一帯はリアス式海岸でもあり座礁はこの海域の特徴からか?

眺望のよい高台の公園に建てられた記念碑

後に、殉職した乗組員の霊を供養するために記念碑が建てられ、眺望の

よい菅崎園地、公園として整備された。

殉難記念碑

碑の文面は慰霊碑ではなく殉難記念碑となっており、殉難者の慰霊と

救助に当たった村人の献身的な努力を称えるという2つの意味を持っ

ていると思われる。

毎年11月24日に慰霊行事が行われ、この「春雨艦遭難和讃」の

ご詠歌が唱えられます

実は・・・

その日、同時に航行の僚艦「磯波」「綾瀬」は沖合で嵐をしのぎ、

翌朝、岸近くに目にしたものは春雨の煙突4本のみと記録は伝え

ているそうです。

嵐がその度を増してきた時、司令官、大瀧道助中佐は編隊を解いて

各艦船に自由行動を命じた。春雨は的矢湾に避難を、がこの結末に

となったのです。こんな時・・・、この判断、 是非の思案にも及ばず

でしょうな。(宮仕えの身であった者の独り言)

ところで、駆逐艦春雨は

この春雨は初代の艦船で、昭和になって二代目が建造されています。

遭難の初代春雨

(現地案内板の写真より部分引用)

(参考)二代目春雨

(ウィキペデアより拝借)

これらの情報源:

現地案内板をカメラに収め、また鳥羽市観光情報サイトを参考に、

勝手ながら私の言葉で記載させて頂きました。

1)現地の案内板

2)鳥羽市観光情報サイト

HP:鳥羽市観光情報サイト

さて、友との鳥羽、賢島の旅

その時の旅は写真仲間の撮影旅行でした。私の記録、記憶に、悲話の記事

の後、ちょっとはばかりながらも旅のビデオ映像を残しておきたく。

画面中央の▶をクリックしてください (3分20秒)

今日もご覧くださいましてありがとうございました

(6月4日、2018 UP)