山城(跡)をこうやって眺めると面白さが倍増

=土塁、堀切、曲輪、石垣に矢穴、=

Kennyの滋賀から情報発信

(この日記の掲載期間:1月4日~1月10日)

またまたマニアックな話題ですんません

竜王町の主催、滋賀県の山城の第一人者(くらいでの紹介では失礼か?)

中井 均先生の講座に参加しました。

昨年 拝聴した先生のもう一つの講座 「安土城は燃えなかった」 も

私のブログでUPしております。そのページは ここを

さて、冒頭の題名、なんのことか簡単に

そこが山城跡(防御の為に山の上に建てた城や砦。平地にある城は平城)か

何か他の建物跡かを見分けるはその場所に土塁(敵が進みにくくする為

に築く高い土手)、堀切(同、掘られた深い溝)、曲輪(くるわ:建物が建てられてい

たなどの平たい敷地)の三つが揃っているどうかを見ればいい。 この三

つ がなければそれはお寺の跡などである。とは先生のご指摘です。

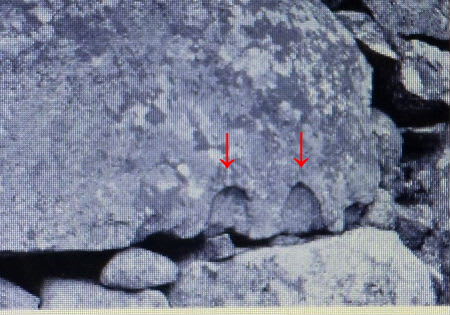

矢穴(矢印) :観音寺城跡の石垣

滋賀県文化財保護協会 HPより拝借の写真を加工引用

もう一つの面白い見方:石垣に矢穴があるか

矢穴(やあな。大きな石を石垣などに使えるように割る時、きちんと割れるように幾つ

か一列にあけた穴)が石垣の石に有るかどうかです。穴があれば六角系

の城で、なければ信長系の城とある時期までの城では区別がつく。

これは初めてお聞きするお話です。 矢穴も始めて耳にしました。

今回の話題にある城跡の所在図

同上、保護協会HPより拝借

先ずは城跡かどうかの話です

先生は星ケ崎城跡を取り上げました。理由は主催者の竜王町にその

城跡があるからです。先生の今日の見解、結論は「謎は解けなかっ

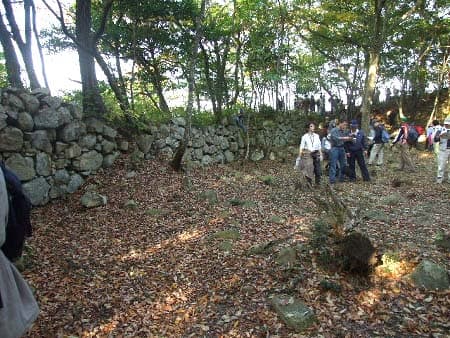

た」と、歩かれてのお話でした。立派な石垣はあります。(下の写真)

星ケ崎城跡の石垣

しかし城跡の三要素、土塁、堀切、曲輪がまったく見つからないのです。

石垣も権力の誇示から東側(よく見える人が往来する町側)ではなくて

西側にある。実はこの城のある山、星ケ峰の麓には最澄開基の西光寺

という僧坊を300有する寺院がありました。今も宝篋印塔(ほうきょういん

とう)、石燈籠、平坦地が残っています。この城跡と云われているのはこの

お寺の奥院ではないかとの謎です。そこには星ケ崎城址と掘られた石碑

が立ってはおりますが・・・。

星ケ崎城の解説板(クリックで拡大します)

星ケ崎城の解説板(クリックで拡大します)

。

城跡と断定の石碑 西光寺の解説板

宝篋印塔 (西光寺跡)

星ケ崎城が城かどうかのもう一つ: 井上氏との関係

この山のすぐ近くに井上氏の方形館があります。そこで井上氏の居館

としての詰め城として星ケ崎城を見るかがもう一つの見方だとのご指摘

です。そうなるとお城だったという事になるんですね。

Kennyの星ケ崎城跡の訪問ブログレポートはここを

次は石垣の矢穴を見る:城のもう一つの楽しみ方

上にある写真で見ていただいた矢穴、城によってある石垣と矢穴がない

石垣があるそうです。そこから近江系(六角系)の城と東海系(信長系)

の城という見方です。安土城にはその矢穴のある石垣はないとのことです。

つまり信長は東海系の技法で石垣を積んでいます。一方観音寺城は矢

穴があります。近江系の六角は観音寺技法で積んでいます。

観音寺城の石垣

つまり、

六角氏の城:観音寺城、小堤城山城三雲城は石垣の石に矢穴がる。

信長の城:安土城にはその矢穴がない。

近江系・六角系・観音寺技法:

この石割技法は矢穴が特徴です。 観音寺城、三雲城・小堤城山城がその

例です。ところが同じ六角系でも佐生城と星ケ崎城の石垣には矢穴が認

められない。なぜか? 時期差か技術差か?? の謎でもあるそうです。

くっきりと矢穴が 小堤城山城跡の石垣

では自分の目で

それで早速近くの小堤城山城跡に出かけてきました。見つけてきました。

確かに矢穴がありました!(上の写真)。私のこの城跡のブログはここを

お城、お城跡をこんな見方で歩く

今まで何年もお城跡を見てきてなんとなく土塁他二点セットは理解してい

たように思いますが石垣の矢穴、そう云われれば見たような、程度でした。

お城の石垣に観音寺技法、東海技法があるなんて全く知りませんでした。

これでまたお城を歩く楽しみが出来ました。

淡海の城友の会の仲間から追加情報を頂きました(5日)

追加情報内容はコメント欄をご覧ください。八幡遊人さんありがとうございます。

お断わり:今回もご専門の先生のご講演で しかも初めて聞く内容と

専門用語の連発です。聞き違いは十分考えられます。

もし、これ違うよ、そりゃ逆だよ というところがありましたら

ご指摘頂いた方が正しいと思います。 素人の日記とどうか

お許しください。

この日記の掲載は、中井 均先生のご承諾を頂いております。

実に細かいお話でしたが、

今日も訪問いただきありがとうございました