比叡山

日本仏教の母なる山

そのー3(最終章)

比叡山 (2022年6月12日、田中山 山頂から撮影)

手前:琵琶湖

延暦寺

一つのお寺、お堂を指すのではなく、この比叡山全体が延暦寺

山全体に100以上のお堂がある

過去には3000程のお堂があった

各所に平地、建物(お堂)が存在する

なぜ山に多くのお堂を建てる事が出来たのか

最澄がこの山を選んだ理由

それは比叡山には山頂部に平地が多く存在したことによる

1200年前に最澄はその平地を見つけてここで修行することに

また、その平地が修行の場、多くお堂を築けると考えた

この赤い部分が平地になっている所

(画像は以下、全てNHKブラタモリより引用)

その平地はホルンヘルス(*)という硬い地層が隆起して形成されている

(*)9000万年前に比叡山近くでマグマが地上近くまで上昇

元々ここに有った砂岩がマグマの熱で別の性質に変化した岩

そのホルンヘルスの平地が隆起して比叡山の現在の高さに存在する

この変化した平地が50万年前に東西からの圧縮で隆起した

なぜ滋賀・京都の境に。それは断層の関係(番組に詳細にはあるが省略)

県境:比叡山駐車場

隆起した山は風雨に浸食される

周囲が更に浸食され硬いホルンヘルスが残り平地が出来た

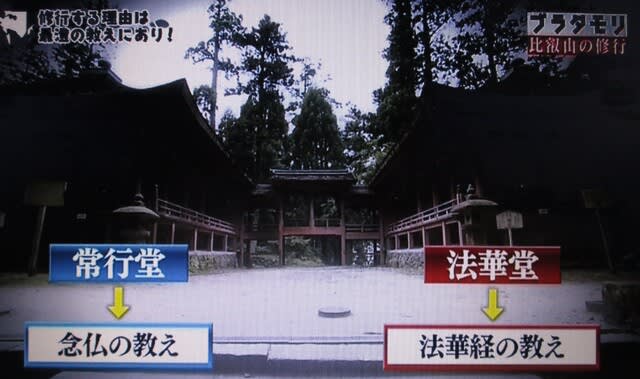

にない堂

修行僧達の道場

一隅を照らす

最澄は中国から様々の教えを持ち帰る。これを生かすことに。

僧はそれらを自由に学ぶことが出来た。ここで学んだ各僧は

その後、それぞれの新しい宗派を開宗していくことに繋がる

このことが 比叡山が 日本仏教の母なる山 と言われる所以

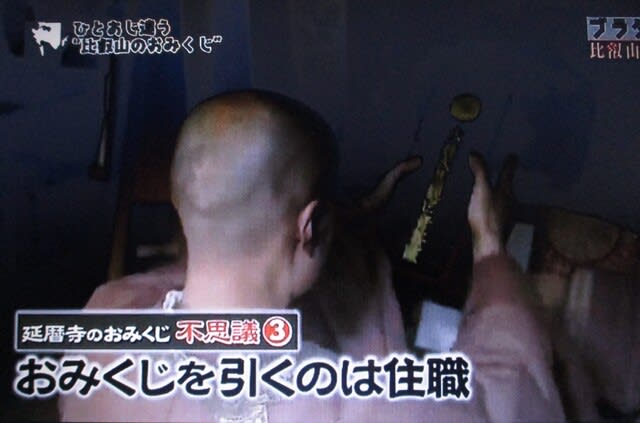

比叡山はおみくじ発祥の地

最澄の教えから様々な思想、文化が生まれます

その一つがおみくじです

ここにも教えがあり

人と仏の橋渡し。人の悩みを聞く。それは僧侶の役目また修行の一つ

その悩み事をお大師様にお伺いする

従い、おみくじを引くのは僧侶である。その僧侶よりお大師様の

お導き受けることが出来る

但し

このおみくじは自分の進むべきに道に迷いが出来た時、お大師様に

その方向を決定して頂くもので大吉、中吉など運試しの為ではないと

広辞宛で、特に比叡山の称

日本仏教の母なる山

感謝

比叡山のことを少しは知っておきたくここまで三回に分けてこのブログ

に記録してきました。タイミングよく過日NHKブラタモリ、歴史探偵

で比叡山が取り上げられ、その放送内容をそのまま使わせてさせて頂き

ました。NHKの放送はその他、十二年籠山行や里坊、穴太積み等の他、

例えば隆起による比叡山、平地の誕生などは更に詳しい編集内容です。

その中で特に記録しておきたかった内容をかなり端折って使わせて

貰っています

また手元の書籍「日本の仏教」双葉社からも多く引用させて頂きました

なお

私の理解不足で記載の内容には間違があるかも知れませんが、どうか

素人の興味とお許しください

私のブログ:もう一つの山、空海の高野山

↑ ここをここをクリックしてください

(6月10日、2022 UP)

比叡山

日本仏教の母なる山

そのー2

延暦寺

一つのお寺、お堂を指すのではなく、この比叡山全体が延暦寺

山全体に100以上のお堂が点在する

最澄

766(年) 近江国、現大津市坂本に誕生

778 近江国分寺に入る

785 東大寺戒壇院で受戒 ところが、 奈良の大寺では

本当の修行は出来ないと、この国家公認の僧侶の地

位でありながら比叡山にこもり12年の修行に入る

(NHK歴史探偵 画面より)

今の根本中堂の位置に小堂を築き修行に入る

同小堂

(日本の仏教(双葉社)より部分引用)

788 比叡山に一乗止観院(後の根本中堂)建立

804~805 唐に渡り天台山などで学び帰国

806年 天台宗を開く

822 比叡山にて没

866 伝教大師の太師号を清和天皇より贈られる

最澄の教え 法華経

法華堂

8巻の法華経

後の鎌倉仏教の名僧を引き付けた最澄の教え

一仏乗

大きな乗り物で仏、迷いのない世界、心安静な世界に絶対に行ける

全員成仏できる、全員仏になれます、とこの経典には書いてある

これは当時(奈良時代)としては画期的なこと

と言うのは、最澄の時代の教えは、全ての人が成仏できるわけではなく

仏教は国家を守るためのものであった

これに疑問を抱いた最澄は比叡山に籠ることになる

この時最澄はまだ20歳

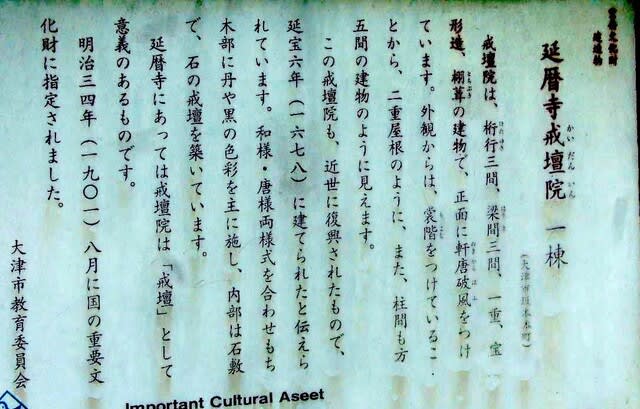

受戒

戒壇院

正式な僧侶を輩出する山(戒)として求めらるよう国に働きかける

4年後、受戒できるようになる。 奈良仏教から独立を果たす

背景は、最澄の教えに引かれて多くの僧が集まったが正式な僧に

なれる受戒が比叡山にはなく、去っていく僧も多かったことにある

しかし、最澄は自分の弟子の第1号の僧を見ることなく57年の

生涯を閉じる

2012年6月撮影の戒壇院

2012年6月撮影

比叡山がなぜ母なる山

大講堂

撮影:2012年5月

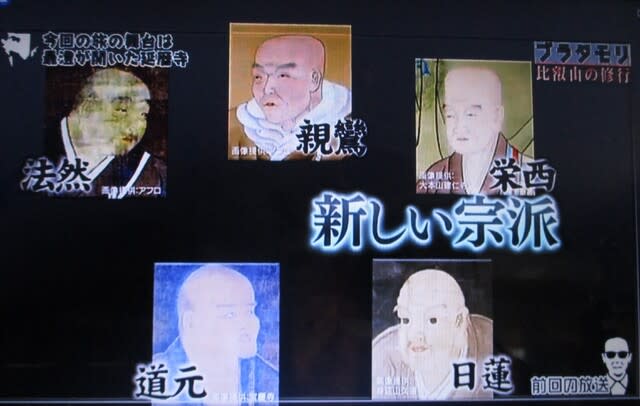

法然、親鸞、栄西、道元、日蓮、他

比叡山延暦寺で長く修行された方々の像

これらは各宗派の方が納めた

この比叡山で

唐から仏教を伝えた最澄の教えに、後に鎌倉仏教を開宗する

法然、親鸞、他多くの僧が集まり学ぶことに

最澄の理想、どのようなお坊様を育てる

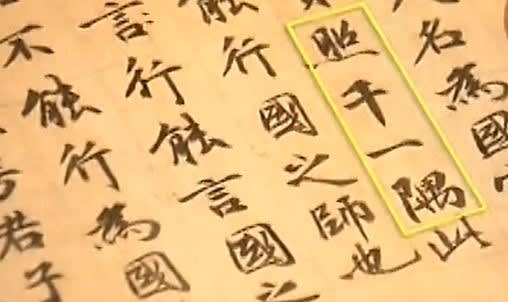

最澄の直筆 「天台法華宗年分縁起」国宝

ここに書かれている

照千一遇:一隅を照す

一人ひとりそれぞれの持ち場で全力を尽くすことで社会全体が

明るく照らされていく

忘己利他

己を忘れ他人に尽くすことで仏と人々を繋ぐ

平安時代後期にはお堂が約3000も有ったと

最澄は人里を離れた山の中が仏教を学ぶには打ってつけと考え

僧が学ぶために沢山のお堂が出来た

ではこんな険しい山の中にどうしてこれだけ多くのお堂を

建てる事が出来たのか?

以後は次回のブログ「そのー3」へ

私のブログ:平安時代のもう一方の僧、空海

↑ ここをクリックしてください

感謝

比叡山、最澄を学ぶにあたり、双葉社「日本の仏教」

NHKブラタモリ、歴史探偵 の放送の内容、画像(過去

の訪問で延暦寺堂内の撮影は不可なこともあり)その

まま使わせて頂きました

(6月3日、22 UP)

比叡山

日本仏教の母なる山

そのー1

空海の高野山は2018年に初めて訪ねており私のブログ

に記録しています。

ところが ”もう一方の” 最澄の比叡山には何度か行って

いますがまだブログに記録していませんでした

最近、NHKの番組や私達5爺仲間の遊びで色んな事を

学ぶ機会があり、今日、その記録を残しておきたく

もう一方の、とは

最澄が比叡山に天台宗を開祖。その後、鎌倉時代に親鸞の

浄土真宗他(そのー2で詳細) 次々と仏教宗派が成立します

これら鎌倉仏教の開祖は

いずれも比叡山で学びそこから巣立っていきました

「日本仏教の母なる山」と言われる所以

そんなことで奈良時代の終わりに開かれた比叡山 最澄

の備忘録です

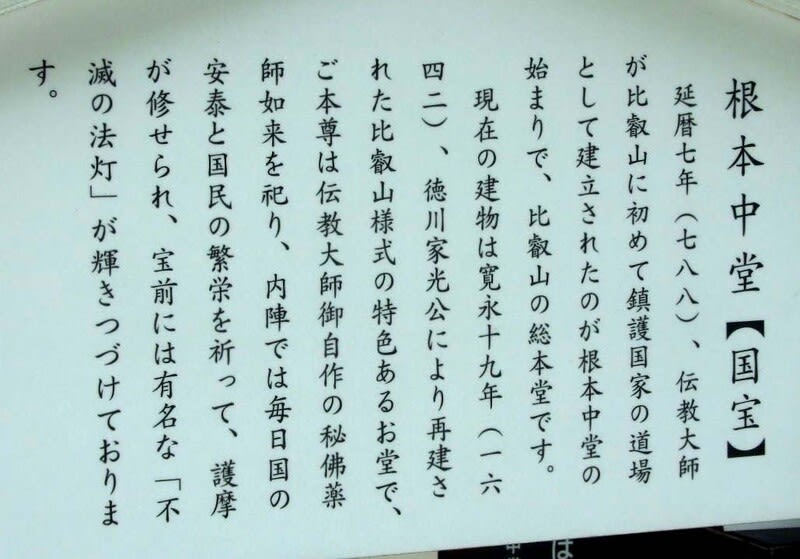

根本中道 国宝

最澄の教えを示す場所

今,10年掛かりの修理中で外からは見ることが出来ません

(撮影:2012年6月:以下、私が撮影の写真は全て)

現在 (NHKブラタモリより引用)

現在の建物は江戸時代の建立

この大屋根にも圧倒されます

この根本中道で知る教え

誰もが仏になれる素質を持っている。つまり

仏様と私は同じである。それを示しているのが

仏様と私達が同じ目線(高さ)にある。僧侶が座する位置が

お参りする我々の所より一段低い所にある

(同、ブラタモリの画像に私、Kennyが追記・白字)

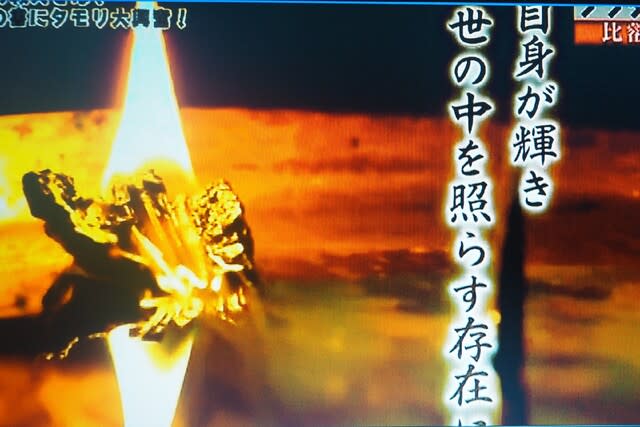

不滅の法灯

最澄がこの山に登られた時から1200年、不滅。ただ、信長

の焼き討ちにあった時に消え、山形県の立石寺から分灯された

同寺は建立時、比叡山から分灯を許されていた

油を注ぎ灯を消さないという担当者は決まっておらず各僧侶が

注意を払い行う。それは教えが消える事のないようにを意味する

ちなみに ”油断” はこれが語源とか(諸説ありとして)

上下:NHKブラタモリより (以下同じ)

以下、以後にUPの そのー2 に続きます

各お堂、教え、何故最澄は比叡山を選んだのか等々

今回のブログで述べるそれぞれのお堂

日本一長いケーブルカーだそうです

高野山の私のブログ

↑ここをクリックして下さい

引用:NHKブラタモリ・歴史探偵、日本の仏教(双葉社)

感謝

(5月28日、22 UP)