伊吹山

この山のこんなお話

そのー1

その生い立ち

海底火山が起源だった

もうひとつ分かっていなかったところ

NHKの放送に感謝

先ずは端折って

現在の伊吹山

(撮影:2008年11月)

山頂部は特に石灰岩が目立ちます

(撮影:2016年5月)

海底噴火で生まれた山にサンゴが生息

経年変化で石灰石に

その山が隆起して伊吹山になった

(NHKBS 躍動する大自然 の画面より引用)

以下もNHKの画面映像を拝借させて頂きます(感謝)

順を追って

3億年前に遡ります

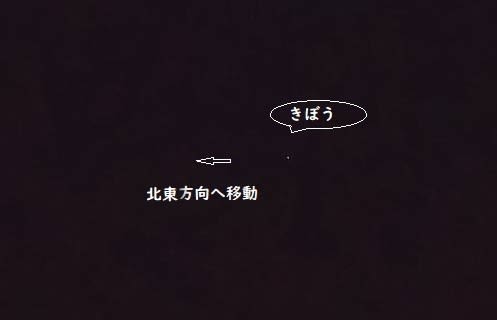

赤道付近の海底で噴火が

海底火山の活動が終了して山に

その山にサンゴ礁が

その山は海洋プレート上にあります

海洋プレート上の山は一億5000万年掛けて

大陸プレートに移動

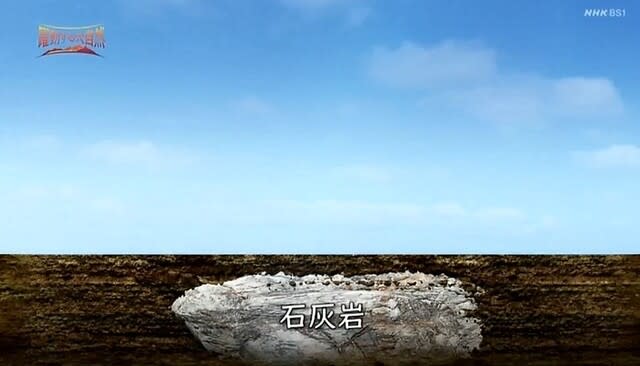

山は大陸プレートに衝突して崩れます

石灰石は大陸プレートに残る

地球の地殻変動で隆起が始まる

ところで

この隆起って、大陸から分裂して生まれた

それまでのっぺり(平野)していた日本列島に

100万年前の東西圧縮で山々が

形成されていった、その時のことだろうか?

(東西圧縮云々はNHKBSの別の番組での内容)

このような経緯で

伊吹山は石灰岩の山として誕生

この現象は日本各地でも見られる

この映像はNHKBSの別の番組(日本列島誕生の秘密)の画面

確かに伊吹山の山頂部は石灰岩が露出

(撮影:2016年11月)

当番組では他にも伊吹山の誕生に纏わる色んな話題

が提供されましたが、また別の機会に

その内の例えば

伊吹山はお花の山 (シモツケソウ)

写真仲間 SSKさんの写真をお借りしました

山頂にカタツムリが生息しています

これは知りませんでした

貝殻が炭酸カルシウム、石灰岩はそれが主成分で

この伊吹山が住処に好都合、なんだそうです

(NHKBSの同画面より)

2011年7月に見にいきました

カタツムリが生息、それを餌にとか

(同画面)

こんな写真しか撮れなかったが

私の過去の記録

ブログ:ヒメボタル 2011年7月

ここをクリックして下さい

伊吹の薬草は有名ですね

(同画面)

ご参考

これら動植物が生息できるのは

伊吹山は年間300日は霧が発生する事によります

発生の要因は下の絵(同、NHKBS)の通りです

太平洋、日本海 両方からの気流で霧・雲が発生

独り言

日本列島や日本アルプス等々の誕生をもう少し知りたいと

願っていたところ、時世がその時間を十分に与えてくれた

特にNHKではこういった情報を多く流してくれるので

本当に有難いことです

TVでは映像がふんだんに使われるので理解がし易くて

助かります

伊吹山の誕生は、山頂でアンモナイトの化石が見られる

等で海底が隆起して、と理解してはいたが、先月放映の

この番組は伊吹山の誕生をよりを深く知る事ことで

いい機会となった

一つ知りたいことを掴め、備忘録として残しておきたく

2月8日、23 補足資料

伊吹山は約3億年前に噴火した海底火山であったとされており[50]、

ウミユリやフズリナの化石が発見されたことから、地層には約2億5千年前

の古生代に海底に堆積した層が含まれていると考えられている[15]。その時期

にサンゴ礁が形成されたことで石灰質の地層が堆積した。中腹より上部は、

古生代二畳紀に形成された石灰岩が広く分布している[38]。山頂部では、

カレンフェルトや巨大な石灰露岩などのカルスト地形が見られる[38][51]。

化石が多く含まれ、フズリナやウミユリの化石がよく見られる[4]。石灰岩

には塊状の亀裂が多く、水透しが良く表土は乾燥し易い[38]。

現在山頂部の採掘は終わっているが、良質の石灰岩が採掘される山

として知られている。(Wikipediaより)

(12月27日、22UP)