中津川以北 寝覚ノ床

倉本から先、上松・木曽福島と進む。上松、木曽福島は旧中仙道の宿場町である。

上松は木曽谷の中心地である木曽福島に次ぐ二番目の町で、かつては木曽檜の集積地として木材産業で栄えた。

倉本、上松は上松町にあり、木曽福島は平成の合併で木曽福島町から木曽町に編入された。

倉本・上松間6.6キロの複線化は、倉本・小野ノ滝信号所間2.8キロが早くも昭和41年に完成した。

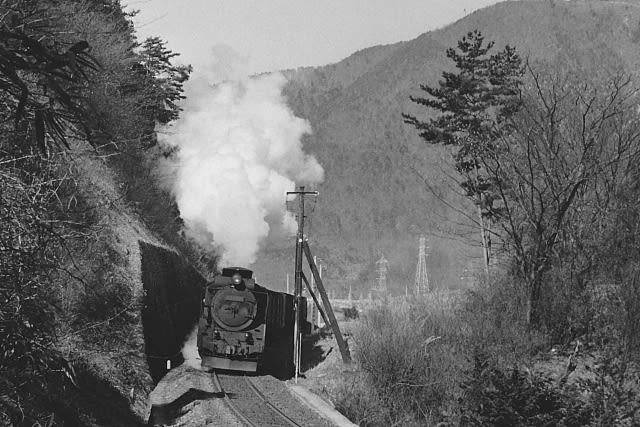

その先、景勝地の寝覚ノ床付近は断崖に線路が敷設されていて、新橋脚を木曽川寄りに建設する大規模工事になった。

旧寝覚トンネルを複線の新トンネルに付替える工事もあり、小野ノ滝信号所・上松間の複線化は44年に完成した。

42年12月、倉本・上松間の建設現場で撮影。

建設中の橋梁を寝覚ノ床から見上げる

新橋梁の工事区間を行く下り2801D急行"赤倉" 後方に建設中の複線トンネル 旧トンネルは右手奥にある

上松方面を望む 左手下が寝覚ノ床

1967.12 倉本・上松

約1年半後の44年8月、複線化完成後に撮影。

倉本・上松間は、上松の約1キロ手前まで5キロ以上に亘り、下り列車にとっては20‰の上り勾配が続く。

落合川以北に25‰の勾配区間はないが、20‰がここまで連続する所はなく、大半が補機なし運転の難所であった。

真夏日の朝、完成して間もない延長215mの新トンネル上松側坑口で、倉本発9:15の下り旅客列車を待った。

ドラフトの轟音とともにD51が力強い煙でトンネルを飛び出し急勾配を力行してきた。

D51-827[中]牽引の下り長野行825レ

下り旅客と上松で交換して上松発9:30の上り旅客列車がくる。寝覚の床を見下してD51重連が絶気で走り去った。

D51重連の松本発名古屋行上り826レ

1969.8 倉本・上松

上松・木曽福島間7.5キロは、48年の塩尻電化開業を単線のまま迎え50年代になってから複線化されている。

41年に中平信号所が設置され、長い期間に亘り列車交換を行っていた。この区間での撮影機会はなかった。

木曽福島機関区のC12

42年7月、鳥居峠の帰りに木曽福島駅で撮影。

木曽福島機関区のC12である。当時の配属は2両、木曽福島、上松構内の入換専用機であった。

デフ付きのC12-198[木]

当時、同機関区配属のD51は12両であった。

1967.7 木曽福島駅

中津川以北 早春の木曽谷

昭和44年3月24日、須原・倉本間4.8キロで撮影。前回の続編である。下り貨物667レを撮影して先を目指した。

下り列車は木曽川沿いに数箇所の急曲線区間を北上、須原の1.5キロ先から16.7‰を約1.5キロ進み20‰勾配を行く。

20‰区間は大桑村から上松町に入る辺りで、その先は倉本直前まで緩やかな上りが続いた。

10時半頃、遠く特急"しなの"が姿を見せ、S字カーブを登ってきた。右手奥が先程撮影していた地点である。

キハ181系下り11D特急"しなの"

須原で特急の通過待ちをして下り貨物列車が来るが、ケーブルが邪魔で山側からは撮影できず、場所が定まらない。

移動時間がなく山を見上げて撮るしかなかった。線路脇のケーブルにはこの先の行程でも散々悩まされた。

D51-249[中]牽引の下り貨物6651レ

この後は1時間近く列車が来ない。歩を進めて11時半頃の上り、下りのDC急行を待った。

キハ58系上り804D急行"きそ"2号

上り急行と須原で交換してキハ91系の下り急行がエンジン音高らかに上り勾配をやってきた。

43年10月のダイヤ改正以降、キハ91系の下りは"きそ"3号で運用されていた。

キハ91系下り803D急行"きそ"3号

2両目に先行試作車を連結

須原11:50発の下り旅客列車はDL。朝方撮影した上り旅客824レ牽引のDD51が中津川から折り返してきた。

DD51-627[稲一]牽引の下り松本行827レ

先に進む程、何本ものケーブルが目立った。上り勾配に拘って先を急いでいたので戻って撮影する選択肢はない。

下り旅客から約10分で下り貨物が続行するので、そもそも移動は困難な状況。しっくりこないまま正午を過ぎた。

大概の下り貨物列車は須原で長時間停車するダイヤが組まれていた。この691レの停車時間は約50分である。

須原でカマ替えを行っていたようで、倉本から先の急勾配に備えて一息入れることが欠かせなかったのであろう。

D51-495[中]牽引の下り貨物691レ

大桑村と上松町の境辺りまで来た。倉本まで残す所2キロ足らず。

12時40分頃、上り貨物が絶気で通過。朝方の下り貨物667レを牽引した501号機に再び出会った。

667レは木曽福島から重連運転になる。木曽福島で機関車交換し中津川からのD51は折返しの運用がされていたようだ。

かつて当機に設置されていた重油併燃装置は中津川機関区転入後に取り外された。

長工式デフのD51-501[中]牽引の上り貨物656レ

下り2801D急行"赤倉"が通過して十数分後の13時頃に下り貨物が来る。連続16.7‰から20‰勾配に変わる辺りで待った。

ドラフト音が高まり、やがて安全弁を吹き上げてD51が姿を見せた。ここでもケーブルに翻弄され構図が限られた。

D51牽引の下り貨物669レ

1969.3 須原・倉本

次の上り旅客830レはDL、撮影は見送って13時半頃に倉本に到達した。駅の南側の丘から上松方面が一望できる。

倉本から小野ノ滝信号所まで複線化が完成済。単線区間での撮影を優先していたのでこの区間は歩いていない。

下り貨物669レは須原に約40分、倉本でも約20分停車するので黒煙を上げて20‰勾配を行く後ろ姿に間に合った。

倉本から先は20‰が5キロ以上続く。この時間帯、補機を付けた貨物列車の運行はなかった。

1969.3 倉本・上松

14時過ぎ、下り貨物列車が倉本直前の20‰を完全燃焼で登ってきた。喘ぎながら丘の横から顔を出す。

D51-245[中]牽引の下り貨物6671レ

複線運行はしていなかったようで、交換待ちで倉本に停車。木曽川沿いに下ってくる上り貨物694レが左端に見える。

倉本停車中の下り貨物6671レ

1969.3 倉本駅

須原方向にしばらく歩き、次の下り旅客列車の撮影場所を探した。フイルムが残り少なくなっていた。

14時40分頃、まずは季節列車上り急行"ちくま"がやってきた。この時季は7両編成でDD51単機の牽引であった。

牽引機は43年に長野運転所に新製配置されたうちの1両である。

DD51-594[長]牽引の上り6812レ臨時急行"ちくま"2号

"ちくま"2号と須原で交換の下り1801D"ちくま"1号が通過、その先の大桑で交換する須原14:58発の下り旅客を待つ。

D51が11.4‰を軽快に登ってきた。829レは後部に回送の気動車2両を連結した奇妙な列車であった。

D51-125[中]牽引の下り長野行829レ

気動車は木曽福島からの上り列車増結用であったと思う。

回送のキハ17の2連

1969.3 須原・倉本

再び倉本に戻った。上り2802D急行"赤倉"が通過、上松で急行の通過を待って後を追う上り旅客列車は重連である。

倉本発15:34、丘の上から発車シーンを撮影した。D51重連がゆっくりとホームを離れる。

D51-274[中]、D51-549[中]重連の上り松本発名古屋行832レ

そのまま、続行する上り貨物列車を待った。ところが、この日は運休で機関車の回送。惰行で倉本を通過した。

先頭は朝方825レを牽引した402号機、塩尻から引き返してきたようである。

この後、倉本16:26発の松本からの上り普通気動車に乗って名古屋に帰った。長い一日であった。

D51-402[中]、D51-430[木]重連 4652レの上り回送

1969.3 倉本駅

中津川以北 須原の朝

大桑から須原・倉本・上松・木曽福島と続く。倉本までは単線区間である。

昭和44年3月24日、須原の大桑寄りと須原・倉本間で撮影。

早朝、須原にいた。どうやって来たか、どこで寝たのか記憶にない。多分、前夜木曽福島に来て駅で寝たようだ。

木曽福島6:20発の上り始発列車822レに乗ったとすると須原到着は6:47。フイルムを見返すと辻褄が合う。

まずは大桑・須原間で撮影。この区間は下り列車にとって大半が15.2‰の上り勾配である。

その後、須原に戻り早春の木曽谷を倉本まで歩いた。前区間より全般に上り勾配がきつく20‰の急勾配区間がある。

須原の街は谷に聳える山々に朝日が遮られていたが、山の間から光が洩れくる7時半、D51の汽笛が響き渡った。

街並みの先、須原に停車していた上り貨物列車が白煙とドレンに包まれていよいよ発車。

D51-267[中]牽引の上り貨物652レ 左側の煙は停車中の下り貨物

上り列車は須原から下り勾配になるが、朝靄の中の白煙が厳しい冷え込みを物語る。

白煙を棚引かせた列車は速度を増して谷に消えていった

上り貨物652レの須原発車を撮る前に大桑方向に少し歩いた。須原で交換する下り貨物が朝日を浴びて力行する。

D51-125[中]牽引の下り貨物663レ

次の下り貨物665レは撮影場所を探していたのか撮れていない。須原8:14発の上り旅客列車はDL。

DD51-627[稲一]牽引の上り松本発名古屋行824レ

撮る場所が限られ、結局は同じ辺りで撮影した。9時を回り、名古屋を始発で出た下り旅客が檜の林から姿を見せた。

D51-402[中]牽引の下り長野行825レ

9時20分過ぎ、後補機が付いた下り貨物列車が続く。後方に須原発電所が見える。

長工式デフのD51-501[中]牽引の下り貨物667レ

半戦時型カマボコドームD51-902[木]の後補機

切通しを抜けて須原に向け最後の上り勾配を行く。この列車は須原に30分以上停車する。

1969.3 大桑・須原

須原停車中の下り貨物667レに先回りして倉本方向に行き上り勾配で待つ。木曽川左岸沿いの開けた所まで来た。

須原から800m、294キロポストがある地点。倉本9:41発の上り旅客列車は重連であるが、当然絶気で通過。

D51-200[中]、D51-125[中]の重連、上り松本発名古屋行826レ

10時過ぎ、上り旅客826レ及び上り急行802D"きそ"1号と交換待ちしていた先程の下り貨物列車が須原を発車した。

10‰勾配であるが、この先の上りに備えて木曽川沿いを目一杯力行してくる。期待以上の煙が見られた。

D51-501[中]牽引の下り貨物667レ

16.7‰勾配を登っていく。この後、列車を追うように倉本を目指した。

1969.3 須原・倉本

中津川以北 大桑駅

十二兼・野尻・大桑・須原・倉本と進む。十二兼から倉本までは複線化されずに今日に至っている。

野尻、大桑、須原の3駅は木曽郡大桑村。野尻、須原は旧中山道の宿場町であるが、村役場は中間の大桑集落にある。

大桑は、十二兼から倉本までの単線区間では2基のみの関山、中山トンネルに挟まれた目立たぬ駅である。

戦後の開業であり、野尻・大桑間は3.0キロ、大桑・須原間は3.3キロと短い。

昭和42年12月の撮影。通りがかった大桑駅で13:59発の上り旅客列車が停車中であった。

野尻・大桑間はほぼ平坦区間であるが、大桑を出る上り列車は緩やかな上り勾配を行くのでしばらく力行する。

D51-549[中]牽引の上り長野発名古屋行828レの大桑駅停車 左は国道19号線

汽笛が響き、前照灯を点けて野尻に向けて出発 左のブルーバードは我家の自家用車

152mの関山トンネルは短く出口が見える

1967.12 大桑・野尻

中津川以北 雪の木曽谷

落合川から坂下・田立・南木曽・十二兼・野尻と進む。

南木曽は昭和43年10月に三留野から駅名変更。坂下まで中津川市である。

落合川・坂下間6.1キロの複線化は、1110mの新瀬戸山、1138mの第1高峰山等3基のトンネルを含む下り線を建設。

南木曽・十二兼間5.5キロは、1485mの第1羅天、1325mの第2羅天等4基のトンネルがある上り線を建設した。

前者は43年、後者は44年に完成した。

坂下・田立間2.8キロの新上鐘山、田立・南木曽間6.3キロの2551mの島田、1015mの兜トンネルの3基は複線で建設。

ゆえに坂下から南木曽間の複線化は遅れ、48年の塩尻電化直前の完工であった。

田立駅は坂下寄りに移設、田立・南木曽間は旧線から離れた別線である。落合川から南木曽間は撮影機会がなかった。

45年3月6日、雪の落合の峠で撮影後、中津川10:36の松本行827レに乗って野尻に向かった。

DLなので度々移動に利用した列車、50分程乗り11時半頃到着。車窓から下見した場所を念頭に十二兼を目指した。

十二兼・野尻間3.7キロは単線区間である。この日、この区間が中央西線の最後の撮影になった。

下り、上りの急行をやり過ごすため827レは野尻に10分以上停車する。駅を出ると下り急行が入線してきた。

キハ91系下り803D急行"きそ"4号の後尾から 右奥に58系上り804D急行"きそ"2号が交換待ちで停車中

1970.3 野尻駅

雪を踏んで約30分歩き、街はずれまで来て下り貨物を待つ。ここから野尻までは20‰の上り勾配である。

2時間以上前、中津川・落合川間で撮影の669レが坂下で約1時間停車して12時10分頃に通過する。

S字カーブの先に姿を見せ、期待どおりの爆煙で坂を登ってきた。

D51-249[中]牽引の下り貨物669レ

約40分間列車が来ないので歩を進める。S字カーブに到達して上り勾配を来る下り列車を待つことにした。

12時50分になる頃、この区間にトンネルはないが、前照灯を点灯してDC急行がきた。

キハ58系下り2801D急行"赤倉"

13時頃、2駅先の大桑で下り急行と交換した上り貨物列車が坂を下ってきた。

半戦時型煙室戸上部切欠き、変形ドーム 長工式デフD51-862[木]牽引の上り貨物656レ

回送のC56を連結

南木曽を過ぎると谷が深まり、冬の天候もがらりと変わる。体の芯まで冷え込むこの日、突如視界を遮る吹雪になった。

吹雪ピークの頃、突風のなか13時10分頃の下り臨時貨物6671レを待ったが、来ない。無情にも運休であった。

上り1802D急行"ちくま"1号、DLの830レは見送って一時避難することにした。

1時間程して吹雪が去って谷に日が射し込む。一転して逆光に悩みつつ十二兼14:20発の下り旅客列車を待ち構えた。

列車は5分遅れで、回復運転で速度を早めたD51が16.7‰勾配を駆け上がってきた。

D51- 274[中]牽引の下り長野行829レ

しばらく歩いて、15時過ぎに来る下り貨物列車を待った。16.7‰の連続勾配を素晴らしい煙を吐き上げてやって来た。

この日一番の煙。朝の中津川・落合川間で後補機を務めていた851号機の牽引であった。

煙室戸上部切欠きのD51-851[中]牽引の下り貨物653レ

15時15分頃、野尻で下り貨物と交換待ちした上り貨物列車が坂を下ってきた。

D51牽引の上り貨物694レ

十二兼に近い谷を見下ろす地点に来て十二兼で上り貨物と交換する下り貨物列車を待ち、山を背景にして撮影できた。

この時間帯は1時間にD51が4本通るので、極めて効率がよかった。

D51牽引の下り貨物673レ

1970.3 十二兼・野尻

十二兼に到達。南木曽・十二兼間は前述のとおり複線化完成後ですでに複線運行。上りの新線は大半がトンネル区間である。

16:00発D51重連牽引の上り旅客が発車。本務機は黒煙を上げ、この先が下り勾配とは思えない力強さであった。

D51-267[中]先頭のD51重連 上り松本発名古屋行832レ

1970.3 十二兼駅

旧線の十二河原トンネル坑口まで南木曽寄りに数百m走った。

上り旅客と複線区間で行き違う十二兼16:10発車の下り旅客列車がくるまで数分しかない。

南木曽・十二兼間は最大20‰の上り勾配が続く。山々にドラフト音が響きやがてトンネルに入る汽笛が聞こえた。

緊張の一瞬。爆煙とともにD51が181mの短いトンネルから飛び出した。この区間で撮影した唯一の写真になった。

この後、16:53上り名古屋行普通気動車で帰った。厳しい雪中の撮影行であった。

D51-777[中]牽引の下り塩尻行831レ

1970.3 南木曽・十二兼