2020年9月30日、神鉄道場駅より徒歩5分圏内にある北神第3地点古墳(前方後円墳)

と北神第2地点古墳(円墳)を訪問し写真を撮ってきましたので紹介します。

所在地地図

上の写真は北神第3地点古墳(前方後円墳)と北神第2地点古墳(円墳)の位置図

出典:平成3年度神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 Page191

Goo地図(神戸市北区鹿の子台北町1丁目1 道場河原墓地の住所)を添付

所在地遠景

上の写真は北神第2地点古墳(円墳)と北神第3地点古墳(前方後円墳)の遠景

左手には整備された道場川原墓地が写っています。

上の写真は発掘調査が行われた当時(平成3年、平成4年)の現地遠景

道場川原墓地がまだ整備されていない状態であった。

発掘担当者は菅本宏明、安田滋、藤井太郎の各氏

上の写真は道場川原墓地が改葬整備された平成5年に建てられた記念碑

立地

北神第3地点古墳(前方後円墳)と北神第2地点古墳(円墳)は六甲山系北側の

神戸市北区八多町、道場町、長尾町に広がる200m前後の丘陵先端尾根上に立地。

両古墳の間隔は約15mである。周辺の水田からの比高は約20m。

ここからは、六甲山系の北側の源を発する長尾川、八多川、有野川、有馬川が合流

して一本となり武庫川に流れ込む地点を見下ろせ、大阪から福知山を経由して日本海

に抜ける交通路(現 国道176号線)がすぐ下に通っており、その道から加古川水系の

三木や西脇に抜ける道(現 県道三木・三田線や県道西脇・三田線)の分岐点も眼下に

見下ろせる交通の要地であった。

上の2枚の写真は北神第2地点古墳付近からの平野部眺望

北神第3地点古墳

上の写真は北神第2地点古墳からみた北神第3地点古墳

前方後円墳の形がはっきりと確認できます。

上の写真は現地説明板

北神第3地点古墳の基本情報

型式:前方後円墳 築造時期:6世紀中頃 全長:36m 後円部直径:27m 後円部高さ:5m

くびれ部幅:14.5m 前方部端幅:16.5m 前方部高さ:2.6m

石室型式:横穴式石室(全長8.6m)石室の石材:凝灰質砂岩 南方向に開口

玄室:長さ5m、幅2.0m 高さ2.5m 羨道:長さ3.6m 幅1.1m 高さ約1.5m

被葬者:この地域を治めていた豪族の首長(日下部氏?)、追葬あり

特記事項:石室奥壁の石に2つの円文の線刻あり

遺物:盗掘により副葬品の遺物は少ない。ガラス製小玉、鉄鏃・馬具、須恵器の

杯身・杯蓋・蓋・ハソウ・短頸壺・長頸鏃・提瓶などが出土

上の写真は2つの円文の線刻(直径12.5cm)

出典:熊本県立装飾古墳館編 「近畿地方の装飾古墳」

上の写真は北神第3地点古墳の発掘時の状況

出典:熊本県立装飾古墳館編 「近畿地方の装飾古墳」

上の写真は北神第3地点古墳から出土の土器実測図

出典:平成3年度神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 Page200

北神第2地点古墳

上の写真は北神第3地点古墳から臨んだ北神第2地点古墳

上の写真は北神第2地点古墳の現地説明板

北神第2地点古墳の基本情報

型式:円墳 築造時期:6世紀後半 直径:17m 高さ:2.5m

石室型式:両袖式 横穴式石室(全長8.6m) 石材:凝灰質砂岩

玄室:長さ3.8m 幅2.3m 高さ約2m以上 羨道:長さ4.8m 幅1.3m

被葬者:北神第3地点古墳を築いた豪族に続く次の世代の豪族の墓

特記事項:石室の入り口付近には須恵器の甕を割ってその破片を敷き詰めた場所があった

そこでは墓前での祭祀が行われていたと考えられます。

6世紀末頃に追葬が行われたと考えられる 箱式石棺の出土有り

遺物:過去の盗掘により床面まで掘られていた。須恵器、土師器、鉄鏃、水晶製勾玉、

琥珀製棗玉(つめだま)、ガラス玉、臼玉、耳環など多種類の装飾品が出土

上の写真は北神第2地点古墳(円墳)の測量図

出典:平成3年度神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会

上の写真は北神第2地点古墳 発掘時の横穴式石室状況 出典:現地説明板

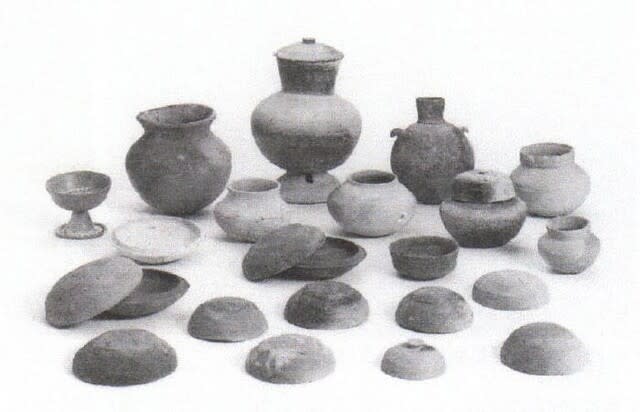

上の写真は北神第2地点古墳から出土の土器

出典:平成3年度神戸市埋蔵文化財年報 神戸市教育委員会 Page196