旧川口居留地について資料が出てきたので記憶に留めるためにブログを作成しました。

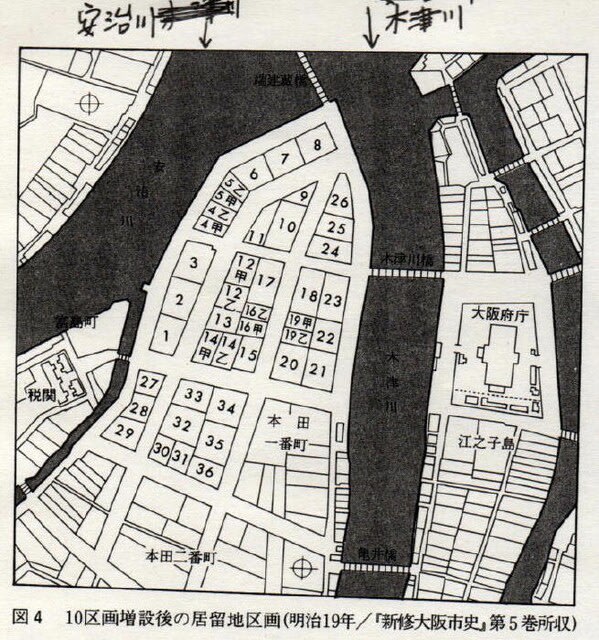

上の写真は10区画増設(26区→36区)後の居留地区画

出典:明治19年「新修大阪市史」第5巻

以下はWikipediaより旧川口居留地の概要を記したものです。

開市開港直前の大阪では、安治川と木津川の分岐点に位置する川口に船番所や組屋敷を設置していた

大坂船手が軍艦奉行の勝海舟の提言によって1864年に廃止され、その跡地を外国人居留地に

充てることが予定されていた。

なお、大坂船手の船員たちの多くは同じく勝海舟が頭取を務める神戸海軍操練所に転属されている。

また、1867年には幕府が「戎」の文字の使用を禁止したため、予定地の南隣に位置する

戎島町が梅本町に改称されている。

1868年7月に26区画の諸外国への競売が行われ完売し、直ちに街路樹や街灯、洋館が並ぶ

西洋の街へと整備される。居留地に接する富島町、古川町、本田一番町~三番町、梅本町も

外国人雑居地となり、1886年には人気に応えて10区画の増設が行われた。

また、木津川対岸の江之子島にはドームを有する洋風建築の大阪府庁舎(2代目。1874年竣工、

1926年大手前へ移転)や大阪市庁舎(初代。1899年竣工、1912年堂島へ移転)が建設された。

1899年に居留地制度は廃止されたが、大正時代末まで周辺一帯は大阪の行政の中心であり

大阪初の電信局、洋食店、中華料理店、カフェが出来、様々な工業製品や嗜好品が

ここから大阪市内に広まるなど、文明開化・近代化の象徴であった。

大坂の開市は慶応3年(1867)12月(新暦換算1868年1月)居留地は上述のように1868年7月

に26区画の競売が実施され、明治19年(1886)6月7日に10区画(2,667坪余=約8,800㎡)

拡張されました。

拡張後に36区画となりました。神戸の126区画と較べるとこじんまりとした感じです。

この居留地は港としては不適で大型船が入港出来ないことから明治5年(1872)には

外国船の入港が途絶えた。

川口の外国人貿易商は良港を有する神戸外国人居留地へ続々と転出した。

川口旧居留地は明治32年(1899)条約改正により廃止され、大阪市にひきつがれた。

現在は本田小学校の一隅に「川口居留地跡」の石碑(1961年大阪市建立)がひっそりと

立っているのみである。

川口居留地について詳しく解説されているサイトがありましたのでリンクさせていただきます。