【2015年12月5日の記事にあらえびすの写真を追加しました。】

『サングラフ』1957年10月号より、レコードを聴くあらえびす(野村胡堂、1882-1963)。

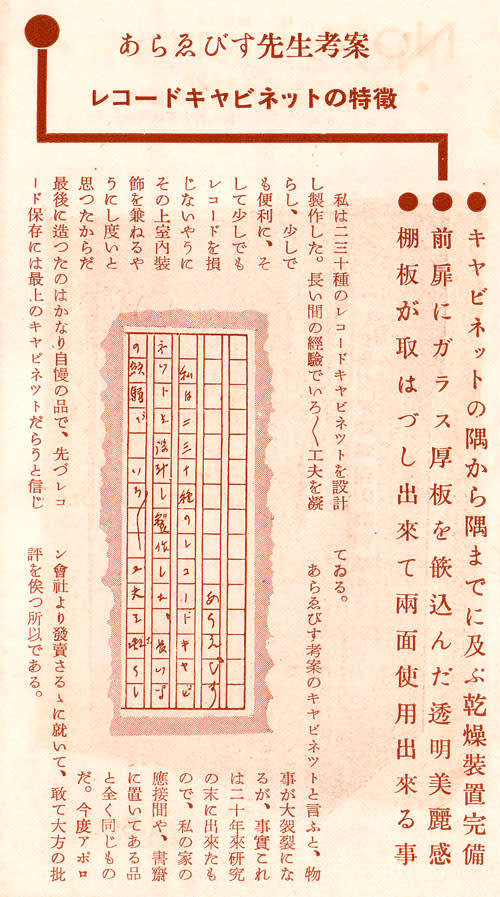

『レコード音楽』1936年(昭和11年)10月号には、あらえびす考案のレコード・キャビネットの広告が載っていました。

あらえびす氏がご自分で考案して20年来自宅で使っていたものをアポロン社が製造・発売することになったということです。

見た目はまあ、普通ですが乾燥装置完備がポイントのようですね。日本は湿気が多いからSPレコードがすぐカビてしまったようです。

一番大きい「No. 4」はレコード850枚収納!リッチマン御用達ですね。。

ところでこの号の『レコード音楽』にはレコードに関する座談会の写真が載っています。テーブルの向こう側でニコッと笑っている坊主頭・丸メガネ・チョビひげの人があらえびすさんです。場所は不明。

写真向かって右より

有坂愛彦(ありさかよしひこ、1905-1986)

村田武雄(むらたたけお、1908-1997)

西條(西条)卓夫

中村善吉(戦前は細沼貴金属工業の取締役兼帝国音楽学校教授だったかただそうです。大崎さま、ありがとうございました)

松本荘之助【お顔がよく見えない】

山根銀二(やまねぎんじ、1906- 1982)

野村光一(のむらこういち、1895-1988)

盬入亀輔

あらえびす

藤田不二

その左の三名は編集者の方々と思われます。