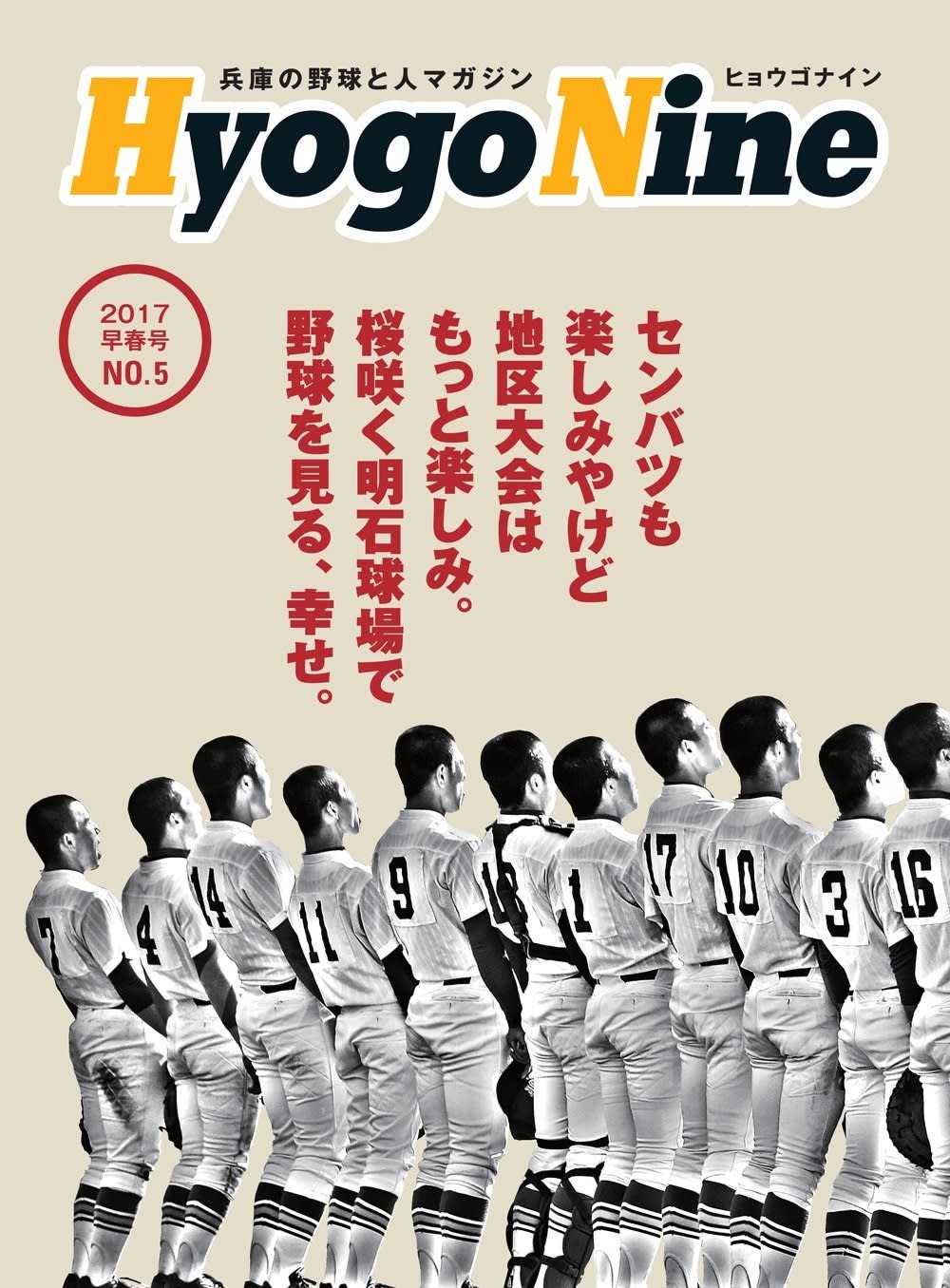

予約していたHyogo Nine 2020早春号が届きました♪

表紙を飾るこの投手は...ユニホームから明石商業 中森投手ですね?

明石商業も選抜開催を待って練習を頑張っている記事を観ました。

選抜の開催可否は11日に持ち越されましたね。

「選手たちの夢のために」...

普通に開催されることが本来は一番いいのは誰しもそう思うところ。

しかし今の状況ではそれも難しく、開催されても無観客ということが決まりました。

プロ野球のオープン戦や相撲なども無観客で行われているのをテレビで観ましたが、やはり寂しいですね。

アルプスからの大応援が無い中の高校野球甲子園...想像できないです。

色々なスポーツが無観客で行われていますが、

どのスポーツも応援、声援あって選手たちは力も沸くものだと思うので、

それが奪われることとなったこの事態、本当に早く収まってほしいと願うばかりです。

選抜は、選手たちに万一が起こらないよう万全の体勢での開催に向けて

関係各所大人たちが選手たちのために考え動かれているので、

色々な意見はありますが、私たちはその結果を待つのみですね。

個人的には、高校生の他競技が中止を余儀なくされる中、

「野球だけ」...という声を多く見かけますが、それぞれに事情もあり決定したことで比べて議論しても仕方がない。

そういう考えより、この状況下で高校野球を開催すること自体がどうなのか?

夢の大きさとリスクの大きさをどう比べるのか?

現状を考えると開催された場合にはリスクは付きまとうことは明確であって、

制約の中でも開催した場合にも失うものは多い。

例えば、最小人数での参加が言われていますが、3年生を多く抱えるチームにとっては、

ベンチ入りできなかった3年生は甲子園のアルプスで一緒に戦えないということ。

これは本当に心苦しいなと思います。

そして、親御さん方...甲子園で観せてあげたいですよね。

プラカードを持ってチームを先導するはずだった生徒さん

高校野球の春を彩る「今ありて」を歌うはずだった生徒さん

チームの応援団のみなさん、吹奏楽のみなさん

挙げきれないくらいのたくさん、選抜甲子園を楽しみにされておられた方々にとっても

開催有無に関わらず失うものは大きく、残念という言葉では表現できない春になってしまいました。

そしてまだ感染者が日々増えつつある中で、無観客であっても開催された場合でも

選手たちの万一が何より心配です。

感染者の重症化は何%とか、若者は軽症傾向...とか、そう言われていますが

そんなのは分からないですからね。

主催者は、開催を決定する際には相当な覚悟と責任を持って決定されることでしょうから

11日の結果を待つしかないですけどね。

どちらにしてもこの件に関しては、恨むは人ではないということだと思います。

話しは選抜から逸れますが、色々なことを狂わせてくれたコロナウイルス。

全国で不足しているマスク、トイレットペーパーなどなどの問題

買い占め、物流不足、不安...

なかなか落ち着きませんね。

マスクは仕方ないかなという感覚でしたが、トイレットペーパーやテッシュなどの紙製品に関しては

心無い人のデマ情報から起こった騒動だということで、現代病が拍車をかけてしまったという感覚。

自分自身、トイレットペーパーには本当困りました。

だいたい、無くなってから購入するタイプでストック生活ができていない私は

このトイレットペーパー騒動が起こりかけていた頃、

ちょうど3年生選手の卒業記念に贈るビデオ作りに没頭していた時で、

没頭しすぎていてほとんどテレビ、ネットなどで日々起こっている情勢を見ていなかったのです。

翌週に仕事で必要なポップなどを休日に作ることがよくありますが、

朝7時くらいから始めて気が付けばお昼もとっくに回った15時とかザラにある。

そういう没頭癖が?今回、自分を2週間以上も苦しめる結果になってしまいました。

街から消え始めたトイレットペーパー騒動に全く気が付いていなかった私...

何も知らずドラッグストアに日用品を買いに行った時。

そうそう、トイレットペーパーがあと少しだったな...買っておかないとって売り場を見て

あれ?無い!何で???状態。

店員さんに事情を伺って初めてその騒動を知った。

でもその時は、来週も入荷があるし大丈夫ですよと仰っていたので

また来週でいいや~くらいの感覚。

そこからの今日まで...

日本がこんなことになるとは想像もしておらず本当に驚きましたね~

まだ独身の若かりし頃、米騒動で日本のお米が街から消えたことがあったのですが、

アメリカ米だったっけ?長細く見たことも無い外国米しか売ってなくて焦ったこと...

それ以来、それに値しないくらいの危機感を感じたトイレットペーパー騒動。

お米は最悪食べなくても何とかなるけど、トイレットペーパーは本当困るでしょう!

あれから2週間、仕事もしているので朝から並んだりなかなかできないし、

タイミングの問題もあるんだと思うけど、本当にどのお店でもトイレットペーパーくんと出合わない。

そして残り2ロールで焦りが加速する。笑

今日も諦めていたところ、運良く?いつも利用するドラッグストアに買い物へ行ったら

この前話した店員さんが、今入荷したから少しだけ待ってくれたら出せますからと...

天使の声に聞こえましたね。笑

無事切れるまでに何とかなったので良かったのですが、未だ購入できず困っている人も多い。

先日、関東方面の大手スーパーに、ある製紙会社のトイレットペーパーが驚く程山積みにされ

お一人さま10個までという売り方をされているのをSNSで見かけた。

在庫はちゃんとあるから安心してほしい...の発信か?

買い占める人、転売する人への逆襲の意味をこめていたのかは知るところではない。

それに対して多く絶賛の声が上がっていたけれど、

本当に困っていた私はそれを見て怒りとさらに焦り、不安しかなかった。

在庫はあっても物流が足りていないということは理解して待っていたけれど、

来週は大丈夫と聞いてからさらに1週間、我が街のあらゆるお店で見たことがなかったので

本当に元に戻るのだろうか?と。

こんなに大量にあるのに我が街の同じ企業(スーパー)には何故ひとつも無いの?

誰もがその店に買いに行けるわけじゃなく、多くの人が困っていることを知りながら

一部店舗にこれだけの物量を集めて、お一人さま10個と販売することに何の意味があるのか?

本当に分からなかった。

不安は怒りにしか変わらなかったです。

私のように本当に困っている人からも同じ声を多く見た。

周りのお店にも分散すれば少しでも多くの行き渡るのに...

一刻も早く、どのお店にも普通に棚へ商品が並ぶ姿を見ない限り

手元にトイレットペーパーがあっても、この騒動はずっと続くのではないかという不安は消えません。

私が利用するドラッグストアにも、少量づつの入荷はあったそうですが

毎朝開店前から行列ができ、毎回同じ人が購入しようとしていたそうです。

今日、入荷しましたから店頭に出すまでもう少しだけ待って下さいねと言ってくれた

この従業員の方は、その毎回購入しようとする方へ現状を伝えご遠慮いただいたと言われていました。

買うことは自由ですし、どういう事情で毎日トイレットペーパーを購入されるのか知りませんが、

譲り合いの心が必要な事態にそういう人がいることが

さらに品不足に拍車をかけることを冷静に考えることが必要ですね。

困っている多くの人を目の当たりにしているこの従業員の方は

勇気を持っての発言だったのではないかと思います。

今日、高齢の方が品出しするその従業員の方へ

本当は裏にたくさんあるんでしょ?と心ない言葉を浴びせていました。

今、入荷したんですよ、すぐ出しますから少し待って下さいねと笑顔で接客されておられました。

毎日毎日同じことを聞かれての対応に、挙句はお店や従業員が悪いかのような言葉をかけられ

気持ちもお疲れだと思いますが、目の前のお客様を大事にされる姿を見て

若い方ですが、凄い方だな、立派だなと尊敬しました。

街からマスクが消え...

トイレットペーパーが消え...

東京の春も一次予選が消え...

愛媛の春、四国の春、高知の春も消え...

投球制限や申告敬遠など、春の大会で試す機会も消え...

最後の春が無くなった3年生選手たちが本当に可哀想でならない。

次は何が消えるのだろう。

消してはいけないものは、

譲り合いの心...

思い遣りの心...

そして冷静さ...

穏やかな春が来ることが待ち遠しい。

トイレットペーパー問題に時間を費やしてしまった

Hyogo Nine 2020早春号!

昨年12月に兵庫選抜チームによる台湾遠征

試合内容や遠征を終えて感じたこと、現地での様子、選手たちの表情まで内容深い記事でした。

普段は敵として切磋琢磨し戦う選手たちですが、

この貴重な経験から得たもの大きさを言葉から感じました。

それを自チームの仲間にも繋げていき、自分自身やチームの野球に生かしていくことで

更に意義のある選抜遠征であったと思えるよう、これからも頑張ってほしいですね。

おもしろかったのは18選手の嫌いな食べ物

トマトはよくある嫌いですが、明石商業 植本選手の嫌いな食べ物

「ごぼう」

ごぼうってそんなに頻繁に食卓に登場する食材ではないと思うのですが、

よほど嫌いなんだろうなって笑ってしまいました。

あと、報徳学園 足立選手は「茹でたほうれん草」が嫌いみたい。

緑野菜は頑張って食べましょう~

きのこ、なすび嫌いも多いのね。

西脇工業 東田選手は「アスパラ」が嫌い。

美味しいのに~

明石商業 中森投手は「チーズ&レバー」

わかる~!

私も両方大嫌い。笑

赤穂 山本投手、神港学園 河村選手、

神戸国際大付属 笠松選手、市立西宮 太田選手は

嫌いな食べ物特になし!偉い!

野球のこと以外も楽しめました。

クローズアップインタビューは、今を走っている選手たちの失敗と成功から得た学びや

意識高く野球に向き合っていることを感じました。

春、そして夏が楽しみになる選手の言葉がありました。

明石商 センバツ決定

待ちましょう。

カントクノタナゴコロでは、野球をイヤにならず好きになってほしい、好きなまま続けてほしい...

と指導される、市立西宮 吉田監督さんの言葉は興味深く読ませていただきました。

旅立ちのとき 〜3年生卒業おめでとう

兵庫の野球を楽しませてくれた選手の顔ぶれで、

常に目的、目標を持って野球に取り組んでいることを感じます。

次の夢に向かって扉が開く春ですね。

今回号で1番の楽しみだったのは、2019年度優秀選手に選出された

社高校 藤本竜輝選手のインタビューが掲載されていることでした。

藤本投手を楽しみに観に行ったことが懐かしく、

気持ちの入った投球には魅了されるものがありました。

思い出深い選手です。

報徳の林投手のマウンドも本当に魅力がある投手です。

林投手は社会人を経てプロ1軍を目指し、

藤本投手は大学で1年生から試合に出場することを目標に、その先に夢であるプロを目指しているそうです。

またいつか二人のマウンド姿が観れることを楽しみに、頑張ってほしいです。

2020年早春号も内容深く素晴らしい一冊で一気に読みました。

裏表紙は報徳 坂口選手のとてもカッコいい打席の姿です。

春また観たい選手です。

Hyogo Nineの好きなところは、兵庫球児に特化しているだけじゃなく、

取材されておられる方の想いを読んでいてたくさん感じるところです。

また次号も、どんな兵庫球児のココロが見れるのか楽しみに待ちたいと思います。 Contents

Contents

兵庫選抜チームの台湾遠征

選手名鑑

試合結果

解団式後に聞きました

三宅雄雅(報徳学園)

河村利毅(神港学園)

山本颯真(赤穂)

植本拓哉(明石商)

前田衡(市川)

野島勇太 上林直輝(神戸弘陵学園)

竜波駿平(長田)

2019年秋季大会スコア一覧(地区、県、近畿)

明石商 センバツ決定

カントクノタナゴコロ Leaders Interview

旅立ちのとき 〜3年生卒業おめでとう

重宮涼・山口翔大(明石商)

松本凌人(神戸国際大付)

山河楓(神戸弘陵学園)

Topic 2019年度優秀選手表彰式

Photo

HyogoNine ー兵庫の野球と人マガジン No.9 2020早春号

HyogoNine ー兵庫の野球と人マガジン No.9 2020早春号

Hyogo Nine

Hyogo Nine

映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』公式サイト

映画『KANO 1931海の向こうの甲子園』公式サイト

♪

♪

左ページ折目2段目にコニタ~ン

左ページ折目2段目にコニタ~ン