共鳴管バスレフの話が続いているので、ちょっと気分転換。

長岡先生が作ったネッシーってありますが、その類似系の設計について。

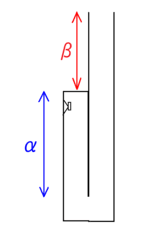

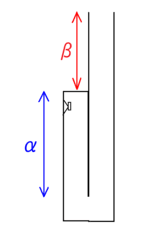

基本的には、αとβの長さを決めることになりますね。

この場合、第一音道は長さα、第二音道は長さα+βとなります。

そして、全共鳴管長は2α+βですね。

第一音道(α)、全共鳴管長(2α+β)は、片開管なので1倍・3倍・5倍振動が予測されます。

第二音道(α+β)は、両開管となります。ここでは説明上 2倍・4倍振動としておきます。

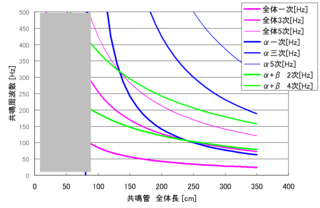

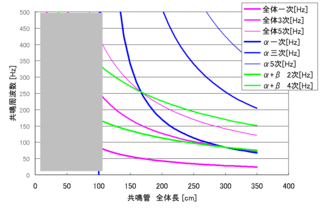

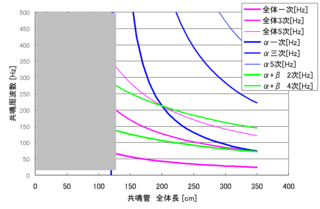

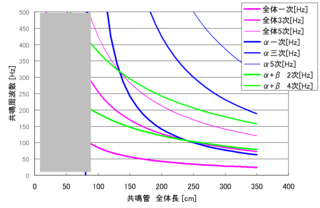

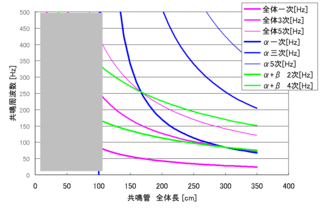

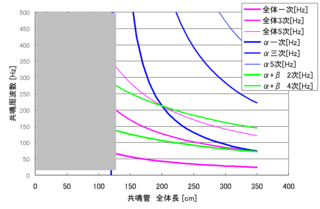

ここで、全共鳴管長を横軸に、周波数を縦軸にとってグラフにしました。

灰色の部分は、αが負の値になるので無視します。

[β=0cm]

[β=20cm]

[β=40cm]

[β=60cm]

[β=80cm]

[β=100cm]

[β=120cm]

[β=150cm]

とりあえず、β=0cmの優秀さが目立ちます。

ただ、ユニット位置を考えると、β=0の場合、管長は2mが限度でしょう。

例えば、β=60cmの場合、

全体の管長が180cmの場合は150Hz付近に共鳴音の重なりが生じピークとなる可能性が高いといえます。この場合は、管長が130~150cmもしくは230~300cmとなるように設計すると良いでしょう。

まだまだ机上の段階ですが、ネッシー型を作る際はこれを元に検討しようと思います。

長岡先生が作ったネッシーってありますが、その類似系の設計について。

基本的には、αとβの長さを決めることになりますね。

この場合、第一音道は長さα、第二音道は長さα+βとなります。

そして、全共鳴管長は2α+βですね。

第一音道(α)、全共鳴管長(2α+β)は、片開管なので1倍・3倍・5倍振動が予測されます。

第二音道(α+β)は、両開管となります。ここでは説明上 2倍・4倍振動としておきます。

ここで、全共鳴管長を横軸に、周波数を縦軸にとってグラフにしました。

灰色の部分は、αが負の値になるので無視します。

[β=0cm]

[β=20cm]

[β=40cm]

[β=60cm]

[β=80cm]

[β=100cm]

[β=120cm]

[β=150cm]

とりあえず、β=0cmの優秀さが目立ちます。

ただ、ユニット位置を考えると、β=0の場合、管長は2mが限度でしょう。

例えば、β=60cmの場合、

全体の管長が180cmの場合は150Hz付近に共鳴音の重なりが生じピークとなる可能性が高いといえます。この場合は、管長が130~150cmもしくは230~300cmとなるように設計すると良いでしょう。

まだまだ机上の段階ですが、ネッシー型を作る際はこれを元に検討しようと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます