前回は、ALPINEのDLS-108Xを搭載したabo-xの試聴記でしたが、今回はその周波数特性を測ってみました。

使用したユニットはALPINEのDLS-108X。

f0:120Hz、Qts:0.8、mo:5.2g の同軸2wayで、今回はウーハー部だけをフルレンジで鳴らしています。

スピーカーは壁から40cmほど離して設置し、マイクはスピーカーから1m程度離れた部屋の中央部に設置します。

定在波の助けが無いので、低音には厳しい測定方法だといえますね。

構成は、

マイク;べリンガーECM8000

音声デバイス:ローランド TRI-CAPTURE

ソフト:MySpeaker

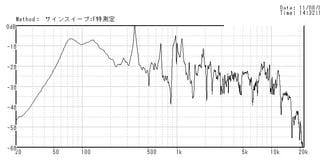

まずは、密閉型から。バスレフ箱のダクトを完全に塞いで、密閉にします。

(1)ただの密閉(容量:約9.6L )

高音域に比べて低音域が弱く、低音不足な特性です。

(1)ただのバスレフ(容量:約9.6L 、ダクト面積:約8cm^2、ダクト長さ:12mm、共振周波数:82Hz)

密閉に比べて、低音域が相対的に10dBほどup。

ダクト部分にマイクを設置すると・・・

50Hz~150Hzに、幅広いダクトによる低域強調が確認できます。

一方で、350Hz、700Hzに鋭いピークがあります。これは、箱内部の定在波だと思います。吸音材を入れたり、箱の形状でコントロール可能です。

お次は・・・

(2)ただの共鳴管(断面積:92cm^2、管の長さ:104cm)

200Hz~2kHzにおいて、バスレフに比べて若干ピーうディップが増えています。聴感では大きな違いがあったのですが、測定すると意外と分かりにくい?

管の開口部にマイクを設置すると・・・

これはバスレフと大きく違いますね。特に1kHz付近に巨大なピークがあります。

共鳴管型SPは、本来2m以上のホーン長が必要とされるので、お手本的な測定結果となりました。

そして、真打登場!

(3)abo-x

若干のピークディップがあるものの、共鳴管(2)にあった1kHzの巨大なピークは消えています。開口部を塞いだ影響か、共鳴管より若干低音域の相対レベルが落ちているようにも見えます。

ダクト開口部の測定では、共鳴管と比べて全てのピークが低域側へシフトしている事が分かります。原因は不明ですが、共鳴管の動作が適正化されているのかもしれません。

正直意外だったのが、どの箱も90Hz付近でストンと低域が落ちていることです。

共鳴周波数(83~85Hz程度)から考えると、もう少し頑張ってくれても良いのですが・・・

ま、測定結果はともかく、この三種類の箱はどれも個性的で面白かったです。特に、abo-xの逞しい低域は印象的で、低域が緩みがちな安価なフルレンジユニットにおいて強力な武器になるような気がします。

使用したユニットはALPINEのDLS-108X。

f0:120Hz、Qts:0.8、mo:5.2g の同軸2wayで、今回はウーハー部だけをフルレンジで鳴らしています。

スピーカーは壁から40cmほど離して設置し、マイクはスピーカーから1m程度離れた部屋の中央部に設置します。

定在波の助けが無いので、低音には厳しい測定方法だといえますね。

構成は、

マイク;べリンガーECM8000

音声デバイス:ローランド TRI-CAPTURE

ソフト:MySpeaker

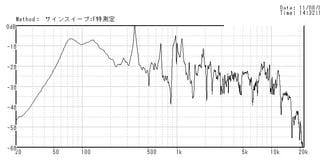

まずは、密閉型から。バスレフ箱のダクトを完全に塞いで、密閉にします。

(1)ただの密閉(容量:約9.6L )

高音域に比べて低音域が弱く、低音不足な特性です。

(1)ただのバスレフ(容量:約9.6L 、ダクト面積:約8cm^2、ダクト長さ:12mm、共振周波数:82Hz)

密閉に比べて、低音域が相対的に10dBほどup。

ダクト部分にマイクを設置すると・・・

50Hz~150Hzに、幅広いダクトによる低域強調が確認できます。

一方で、350Hz、700Hzに鋭いピークがあります。これは、箱内部の定在波だと思います。吸音材を入れたり、箱の形状でコントロール可能です。

お次は・・・

(2)ただの共鳴管(断面積:92cm^2、管の長さ:104cm)

200Hz~2kHzにおいて、バスレフに比べて若干ピーうディップが増えています。聴感では大きな違いがあったのですが、測定すると意外と分かりにくい?

管の開口部にマイクを設置すると・・・

これはバスレフと大きく違いますね。特に1kHz付近に巨大なピークがあります。

共鳴管型SPは、本来2m以上のホーン長が必要とされるので、お手本的な測定結果となりました。

そして、真打登場!

(3)abo-x

若干のピークディップがあるものの、共鳴管(2)にあった1kHzの巨大なピークは消えています。開口部を塞いだ影響か、共鳴管より若干低音域の相対レベルが落ちているようにも見えます。

ダクト開口部の測定では、共鳴管と比べて全てのピークが低域側へシフトしている事が分かります。原因は不明ですが、共鳴管の動作が適正化されているのかもしれません。

正直意外だったのが、どの箱も90Hz付近でストンと低域が落ちていることです。

共鳴周波数(83~85Hz程度)から考えると、もう少し頑張ってくれても良いのですが・・・

ま、測定結果はともかく、この三種類の箱はどれも個性的で面白かったです。特に、abo-xの逞しい低域は印象的で、低域が緩みがちな安価なフルレンジユニットにおいて強力な武器になるような気がします。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます