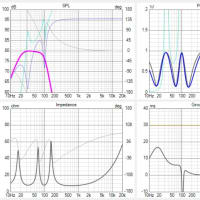

ver5.x(断面積150→185cm^2、管長 約2.5m)の共鳴管と、

TangBand W4-927SAの組み合わせです。

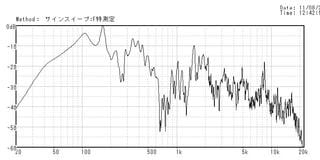

ver5.0(ユニットは閉管端より 35cm) + W4-927SA

[軸上1m]

[開管部]

[ユニット近接]

ver5.1(ユニットは閉管端) + W4-927SA

[軸上1m]

[開管部]

[ユニット近接]

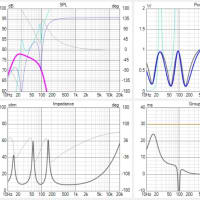

<f特考察>

DLS-108Xでの結果と同傾向。

軸上1mの測定では、ver1.xより、90Hz~50Hz付近(1倍と3倍振動の間)のレベルが高くスムーズな特性となっている。

管の広がり率は非常に小さいのだが、ホーンとして動作しているのだろうか。

<試聴感想>

ver5.0は、バランスが良く低音の伸び・量感も良好。ただ、詰まったような中音だ。

ユニット位置が閉管端となるver5.1は、中音の詰まり感が解消され、最高の質感となった。

こちらの方がver5.0より低音が若干豊かに聞こえる。

TangBand W4-927SAの組み合わせです。

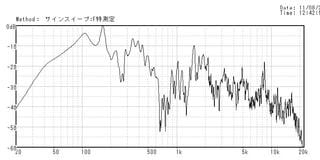

ver5.0(ユニットは閉管端より 35cm) + W4-927SA

[軸上1m]

[開管部]

[ユニット近接]

ver5.1(ユニットは閉管端) + W4-927SA

[軸上1m]

[開管部]

[ユニット近接]

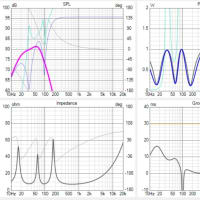

<f特考察>

DLS-108Xでの結果と同傾向。

軸上1mの測定では、ver1.xより、90Hz~50Hz付近(1倍と3倍振動の間)のレベルが高くスムーズな特性となっている。

管の広がり率は非常に小さいのだが、ホーンとして動作しているのだろうか。

<試聴感想>

ver5.0は、バランスが良く低音の伸び・量感も良好。ただ、詰まったような中音だ。

ユニット位置が閉管端となるver5.1は、中音の詰まり感が解消され、最高の質感となった。

こちらの方がver5.0より低音が若干豊かに聞こえる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます