この8日のことをこれからレポートしていきますので、だいぶ鮮度落ちしていますが、このバス旅行では、花が出てきませんから、その点では少し気楽でもあります。

JTBの募集団体で日帰りのバス旅行がありました。「絶景中央アルプス駒ケ岳・千畳敷カール」と銘打った、「旅物語」シリーズの一環です。

今回10月8日に催行されるものに、山の神様とともに参加してきました。

小生は時間が許されるなら、「千畳敷から宝剣岳山頂まで往復しよう」・・・・と、何とはなしに願望していました。

中央アルプスは木曽山脈という別名を持っていますが、木曽側と伊那側を分ける山の連なりになっています。

この時期、千畳敷カールの紅葉は素晴らしいとのことでしたので、一度は見ておきたいと思って出掛けたものですが、今年に限っては紅葉は早くに終わってしまい、遥々出掛けたのにも拘らず、カール内では全く見ることはできませんでした。

行程図 ↓

駒ヶ根から山に向かって菅の台まで行きます。そこから道が狭くなりますので小さいバスに乗り換えて、ロープウェイ起点のしらび平まで行き、しらび平駅からはロープウェイで標高差950mくらいのところを一気に登ります。

終点の千畳敷駅の標高は2600mを超えていて、楽々と高山植物帯に入ってきてしまいます。

そこで3時間ほど自由行動の時間があり、皆さんは千畳敷カールを周遊することになります。

小生もそのパターンを取りますが、天気が良くて、見晴らしが抜群でしたので、目論見通りに、宝剣岳山頂を往復してしまいました。

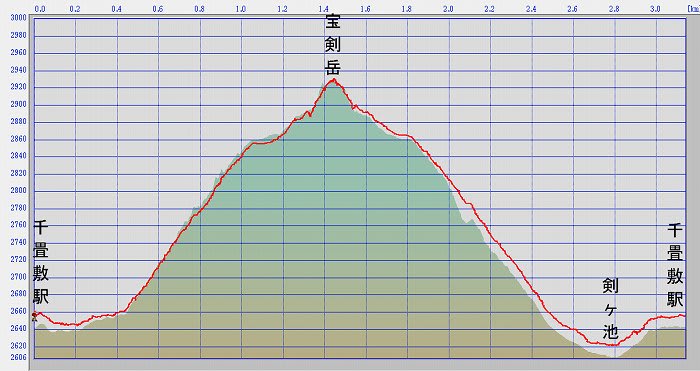

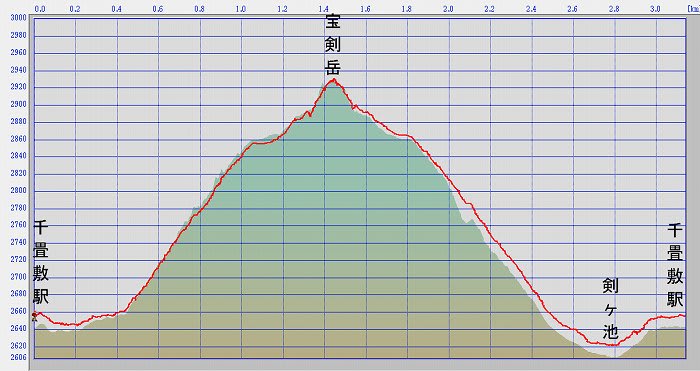

断面図 ↓

宝剣岳の山頂まで足を延ばしましたので、こんな形になります。

旅物語のバッジ ↓

バスツアーの会員は、目印にこのバッジをつけて、団体行動をとります。

昔はこれを返していましたが、今回はそういうことがありませんでした。

小牧城 ↓

歴史上では1563年(永禄6年)に 織田信長が、美濃国(岐阜県南部)を領する斎藤氏攻略のために、小牧山に築城。

1584年(天正12年)の小牧・長久手の戦いの時に、徳川家康が小牧山城跡地を占拠。大規模な改修を行ない、自からの陣とした・・・ということです。

1967年に実業家の平松茂が、自身の財産を投じて建設し、小牧市に寄贈したものでありますが、城のかたちは、西本願寺の「飛雲閣」をモデルとしているということです。

バスの車窓からチラっと見えたのを撮りました。

恵那山 ↓

車窓から見えた恵那山です。

恵那峡サーブスエリア ↓

ここでトイレ休憩。

南アルプス ↓

恵那山トンネルを抜けて伊那側に来ると、南アルプスが遠くに見えるようになります。

駒ヶ根で弁当の積み込み ↓

駒ヶ根のドライブインで昼食弁当の積み込みをします。

小生は、バスに乗ったらすぐに、その弁当をパクつき、エネルギー変換を促します。

乗り換えたバスの車窓から ↓

菅の台から小回りの利くバスに乗り換えて、ロープウェイのしらび平駅を目指します。

車窓からは千畳敷カール方面が見えましたが、ガスがかかり、全貌が見えません。

しらび平の駅前 ↓

ここでバスを降りて、ロープウェイの待合に並びます。

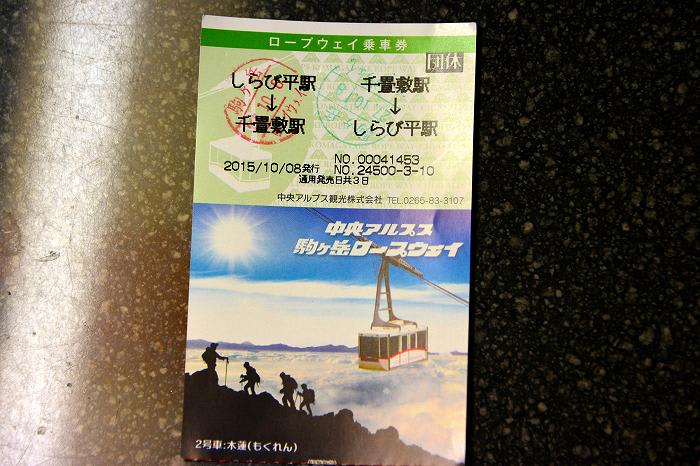

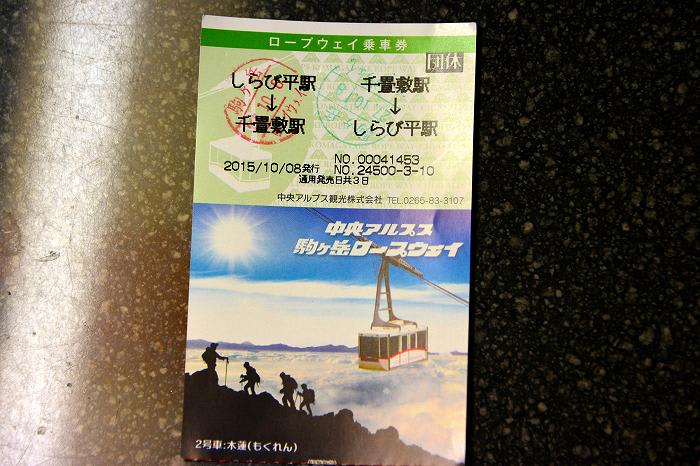

ロープウェイの乗車券 ↓

この料金が高かったので単独で来ることを控えていたのでした。添乗員さんから一人ずつにこの乗車券を渡されます。

一枚で往復乗車ができるのです。

搭乗待ち ↓

下りてくるゴンドラを待ちます。ここからでは確か千畳敷駅が見えなかったと思います。

空中散歩 ↓

60人乗りのゴンドラ内では、南アルプス方面がよく見える後部の窓際に乗ります。

動き出すと高度がぐんぐんせりあがってきて、南アルプスの眺めが広がってきます。

山肌は黄葉 ↓

山肌は黄金色に染まっています。この眺めが今回、葉の色づきの中の、最良のもののようでした。

ガスの中 ↓

やがて、ゴンドラはガスの中に入っていきます。しかし、このガスは帯状に横に広がっていただけで、それよりも高くなると、また、眺望がよくなりました。

JTBの募集団体で日帰りのバス旅行がありました。「絶景中央アルプス駒ケ岳・千畳敷カール」と銘打った、「旅物語」シリーズの一環です。

今回10月8日に催行されるものに、山の神様とともに参加してきました。

小生は時間が許されるなら、「千畳敷から宝剣岳山頂まで往復しよう」・・・・と、何とはなしに願望していました。

中央アルプスは木曽山脈という別名を持っていますが、木曽側と伊那側を分ける山の連なりになっています。

この時期、千畳敷カールの紅葉は素晴らしいとのことでしたので、一度は見ておきたいと思って出掛けたものですが、今年に限っては紅葉は早くに終わってしまい、遥々出掛けたのにも拘らず、カール内では全く見ることはできませんでした。

行程図 ↓

駒ヶ根から山に向かって菅の台まで行きます。そこから道が狭くなりますので小さいバスに乗り換えて、ロープウェイ起点のしらび平まで行き、しらび平駅からはロープウェイで標高差950mくらいのところを一気に登ります。

終点の千畳敷駅の標高は2600mを超えていて、楽々と高山植物帯に入ってきてしまいます。

そこで3時間ほど自由行動の時間があり、皆さんは千畳敷カールを周遊することになります。

小生もそのパターンを取りますが、天気が良くて、見晴らしが抜群でしたので、目論見通りに、宝剣岳山頂を往復してしまいました。

断面図 ↓

宝剣岳の山頂まで足を延ばしましたので、こんな形になります。

旅物語のバッジ ↓

バスツアーの会員は、目印にこのバッジをつけて、団体行動をとります。

昔はこれを返していましたが、今回はそういうことがありませんでした。

小牧城 ↓

歴史上では1563年(永禄6年)に 織田信長が、美濃国(岐阜県南部)を領する斎藤氏攻略のために、小牧山に築城。

1584年(天正12年)の小牧・長久手の戦いの時に、徳川家康が小牧山城跡地を占拠。大規模な改修を行ない、自からの陣とした・・・ということです。

1967年に実業家の平松茂が、自身の財産を投じて建設し、小牧市に寄贈したものでありますが、城のかたちは、西本願寺の「飛雲閣」をモデルとしているということです。

バスの車窓からチラっと見えたのを撮りました。

恵那山 ↓

車窓から見えた恵那山です。

恵那峡サーブスエリア ↓

ここでトイレ休憩。

南アルプス ↓

恵那山トンネルを抜けて伊那側に来ると、南アルプスが遠くに見えるようになります。

駒ヶ根で弁当の積み込み ↓

駒ヶ根のドライブインで昼食弁当の積み込みをします。

小生は、バスに乗ったらすぐに、その弁当をパクつき、エネルギー変換を促します。

乗り換えたバスの車窓から ↓

菅の台から小回りの利くバスに乗り換えて、ロープウェイのしらび平駅を目指します。

車窓からは千畳敷カール方面が見えましたが、ガスがかかり、全貌が見えません。

しらび平の駅前 ↓

ここでバスを降りて、ロープウェイの待合に並びます。

ロープウェイの乗車券 ↓

この料金が高かったので単独で来ることを控えていたのでした。添乗員さんから一人ずつにこの乗車券を渡されます。

一枚で往復乗車ができるのです。

搭乗待ち ↓

下りてくるゴンドラを待ちます。ここからでは確か千畳敷駅が見えなかったと思います。

空中散歩 ↓

60人乗りのゴンドラ内では、南アルプス方面がよく見える後部の窓際に乗ります。

動き出すと高度がぐんぐんせりあがってきて、南アルプスの眺めが広がってきます。

山肌は黄葉 ↓

山肌は黄金色に染まっています。この眺めが今回、葉の色づきの中の、最良のもののようでした。

ガスの中 ↓

やがて、ゴンドラはガスの中に入っていきます。しかし、このガスは帯状に横に広がっていただけで、それよりも高くなると、また、眺望がよくなりました。