400年にわたって国内一産出量を誇った足尾銅山に出かけてきました。

掘削現場の一部を公開されています。

トロッコ列車に乗って坑内に入っていきます。

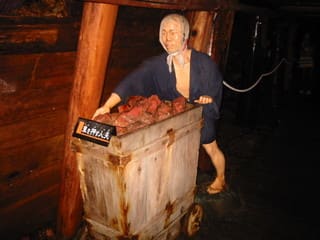

全長700メートルの坑道内には、数10体の人形を使って当時の採掘の様子をリアルに

再現しており、過酷な重労働の様子がわかります。

総延長1.234キロメートル(およそ東京~博多間)に達します。

入り口近くには資料館「鋳銭座」があります。

一般的な貨幣、寛永通宝(1文銭)は江戸末期まで各地で作られていました。

足尾で作られた寛永通宝には、すべて裏に「足」の文字が刻まれて「足字銭」

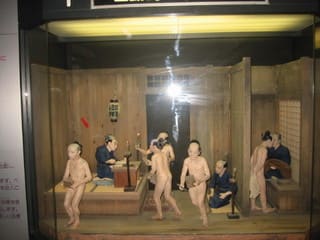

と呼ばれていました。人形を使って再現しています。

お金を作る前の身体検査が行われます。

歴史的資料や貴重な文献など展示紹介されていました。

銭に関する言葉の一部を紹介します

相撲の十両:江戸時代1年間の給金を十両とった力士を十両といいました。

今も相撲の番付にこの呼び名が使われています。