先日、早稲田にある漱石山房記念館に行ってきました。帰り道ではすぐ近くにある漱石ゆかりの場所(夏目坂や漱石生誕地、誓閑寺、穴八幡宮)に立ち寄り、ちょうど冬至の日だったので穴八幡では冬至祭が行われていて、夜店がいっぱいで活気がある江戸らしさ?を味わうことができました

。早稲田通りの古書店街も、本好きには天国

。早稲田通りの古書店街も、本好きには天国

漱石山房記念館は、書斎と木曜会が行われていた前室が当時のサイズで再現されていて、ガイドの方が丁寧に説明してくださり、漱石の作品に出てくるお菓子が食べられるカフェも併設され(上の写真@記念館HP)、庭には子規庵と同じく漱石山房にあった草花が植えられていたりと、思っていた以上に楽しむことができました。新宿区、GJです

。漱石の貴重な資料の殆どは東北大学が所有しているため、展示の充実などなかなか難しい部分もあるかもしれませんが、頑張って続いていってほしいなと思います。私もまた伺わせていただきます。

。漱石の貴重な資料の殆どは東北大学が所有しているため、展示の充実などなかなか難しい部分もあるかもしれませんが、頑張って続いていってほしいなと思います。私もまた伺わせていただきます。

さて、2018年もあと少しで終わりますねえ。

2008年のこのブログの最後の記事は、ロンドンから漱石の『私の個人主義』を引用したのでありました。

10年後の今年は、先日読んだ横田庄一郎さんの『「草枕」変奏曲 夏目漱石とグレン・グールド』をもとに、『草枕』に関わる漱石とグールドのお話で終わりにしたいと思います。

Glenn Gould reads "The Three-Cornered World" by Natsume Soseki

グールドは1967年、35歳の時にカナダ東部を旅したとき、カナダ人で聖フランシスコ・ザビエル大学で化学を教えていたウィリアム・フォーリー教授に列車のクラブカーで出会い、意気投合します。フォーリーが『草枕』を読む喜びについて話したところグールドは非常に興味を示し、自身のコンパートメントに戻り、ストコフスキーと共演したベートーヴェンのピアノ協奏曲「皇帝」のレコードを教授に贈り、フォーリーからは後日『草枕』の英語版(1965年出版のアラン・ターニー訳"The Three-Cornered World")が彼の元に送られました。

以来グールドは死ぬまで『草枕』を愛読し、フォーリー教授から贈られた本、新しい英訳本、日本語の原書2冊の計4冊もの『草枕』を持っていたそうです(他に彼の蔵書リストに名前がある漱石作品は、『それから』、『道草』、『吾輩は猫である』、『こころ』、『三四郎』、『行人』)。

そして1982年に50歳で亡くなったとき、彼の自宅のベッドの枕元にあった本は2冊。両親から贈られ何度も読み返しぼろぼろになった聖書と、グールドによる書き込みがなされたフォーリー教授から贈られた『草枕』でした。

彼は他に「Shihoda's Daughter(志保田の娘)」という37ページのタイプされた箇条書きも残していて、その記述からは彼が『草枕』を題材にしたラジオ・ドキュメンタリーを作る構想をもっていたことが窺われます。

またグールドはゴルトベルク変奏曲の再録音をした1981年12月に、カナダ放送協会(CBC)のラジオ番組『ブックタイム』で『草枕』を紹介し、自ら第一章を朗読しました。ターナーの英訳をグールド自身が要約し、彼が選曲した音楽が冒頭と最後に流れています。そして朗読に先立った解説の中でグールドは「『草枕』は様々な要素を含んでいますが、とくに思索と行動、無関心と義理、西洋と東洋の価値観の対立、モダニズムのはらむ危険を扱っています。これは二十世紀の小説の最高傑作のひとつだと、私は思います」と言っています。上に動画をのせましたが、素晴らしい朗読ですよね

このように生い立ちに陰をもつ二人はともに神経をさいなむことが多く、病気持ちだった。それでも正義感と倫理観を持ち続けて仕事をした。現実の社会と触れ合うところでは、十分に常識的であった。その分、一人でいるときは何か厭世的であり、漱石はものを書いて、グールドをはピアノによって、それぞれの世界に入り込んでいた。『草枕』は漱石が夢見た桃源郷であろうし、演奏家たるグールドはそこに自分の解釈を加えて楽しんだことだろう。

作家の半藤一利さんは「漱石は弟子たちの前で『草枕』を決してほめていないが、実は一番愛着を持っていたのではないでしょうか。晩年、午前中は朝日新聞連載の『明暗』を書いて、郵便ポストに出しに行った。午後は昼寝したり、漢詩や絵を描いていたのです。『わが墓』という絵があるでしょう。あれは『草枕』の舞台になった小天温泉の風景を描いたものです。あの漢詩の世界はまた、白雲の向こうの世界へのあこがれであって、『草枕』の世界といってもいい。もし漱石とグールドが会っていたら、二人は気があっていたでしょうね」と話している。

(『「草枕」変奏曲』)

漱石が実は『草枕』に一番愛着を持っていたのではないかというのは、私もそう感じます。私が一番好きな漱石作品も『草枕』といっていいかもしれませんが(次点は僅差で『行人』)、『草枕』って不思議な小説なんですよね。最後まで筋が全く前に進まない。そこに描かれているのは、現実の世界から離れた(逃れた)芸術の世界で心を遊ばせる人の境地。

漱石はこの作品について、こんな風に語っています。

一体、小説とはどんなものか、定義が一定してゐるのか知らん。(中略)人間は働かねばならぬ。正直でなければならぬ。悪い者には抵抗して行かねばならぬ。世の中は苦しいけれども忍ばなければならぬ。物事は齟齬して失望落胆は頻りに到るが、常に希望をもって進んで行かねばならぬ、と、要するに、世の中に立って、如何に生きるかを解決するのが主であるらしい。(中略)私の『草枕』は、この世間普通にいう小説とは全く反対の意味で書いたのである。唯だ一種の感じ--美しい感じが読者の頭に残りさえすればよい。それ以外に何も特別な目的があるのではない。さればこそ、プロットも無ければ、事件の発展もない。(中略)だから、事件の発展のみを小説と思ふ者には、『草枕』は分からぬかも知らぬ、面白くないかも知れぬ。けれども、それは構ツたことではない。(中略)普通に云う小説、即ち人生の真相を味はせるものも結構ではあるが、同時にまた、人生の苦を忘れて、慰藉するという意味の小説も存在していいと思う。私の『草枕』は、無論後者に属すべきものである。此の種の小説は、従来存在してゐなかツたやうだ。また多く書くことは出来ないかも知れぬ。が、小説界の一部に、この意味の作物もなければならぬと思ふ。

(談話「余が『草枕』」~明治39年11月15日「文芸世界」)

一方で、同年10月26日には、こんな風にも。

ただきれいにうつくしく暮らす、即ち詩人的にくらすという事は生活の意義の何分一か知らぬがやはり極めて僅少な部分かと思う。で『草枕』のような主人公ではいけない。あれもいいがやはり今の世界に生存して自分のよい所を通そうとするにはどうしてもイブセン流に出なくてはいけない。(中略)僕は一面において俳諧的文学に出入すると同時に一面において死ぬか生きるか、命のやりとりをするような維新の志士の如き烈しい精神で文学をやって見たい。それでないと何だか難をすてて易につき劇を厭うて閑に走るいわゆる腰抜文学者のような気がしてならん。

(鈴木三重吉あて書簡)

現実世界から完全に離れて生きることはできない(それは決して自分にとっても最上の状態ではない)ことを冷静に承知していながら、そこから遠く離れたところ(非人情の世界)で現実世界で疲れ切った心を休めたい。そんな人間の精神をありのままに美しく描いているのが、『草枕』だと思います。漱石のいうように”俳句的小説”と言う方がしっくりくる作品。しかしこれを書いた漱石の心情は、『行人』と同じくらい切実なものだったのではないかと私は思います。

作者自身これを「閑文字」と評しているが果してそうか。主人公の行動や理論の悠長さとは裏腹に、これはどこを切っても漱石の熱い血が噴き出す体の作品なのである。

(岩波文庫解説より)

『草枕』の主人公のようでは現実世界を生きていくことはできないことを百も承知のうえで、彼はこの作品を書いたのでしょう。自分と同種の人々のために、そして自分自身のために。この後漱石は職業作家の道を歩むことになりますが、この『草枕』を存分に描いたことで、彼は「人間」を見つめる小説世界に入っていくことができたのではないでしょうか。

けれど人生の苦を忘れて慰藉する場所である『草枕』の世界は、おそらく死ぬまで漱石の心の奥の大切な場所として存在し続けたのではないかと思います。半藤さん(漱石の長女筆子さんの四女末利子さんの御主人)が仰っているように、漱石は『明暗』のような小説を書く一方で時折そこを訪れ、絵や漢詩を描いたりしながら、非人情の世界に心を遊ばせていたのではないでしょうか。

『草枕』のような作品は、不要な人には全く不要なものだろうと思います。そしてそういう人にはこの作品の良さを理解することはできないと思いますし、それでいいのだと思う。でもある種の人々にとっては絶対的に必要なものであり、私がそうであるように、きっとグールドもそういう人間であったのだろうと思います。

ところでグールドは映画『砂の女』を”百何十回も”観ていたそうで、安部公房による原作(英訳)も持っていたそうです。『砂の女』では男が鴉をとる仕掛けをつくって「希望」と名付けますが、結果的に砂の中から水を得る方法を発見します。カナダ放送協会によるグールドと日本の関係を特集した番組で、公房は次のように語っているそうです。

「砂の中の生活ですから水は非常に貴重ですよね。結果としてその貴重なものを手にした。ですから潜在的な価値があるわけです。その可能性がどう使われるかはまた別問題にして、結局、ああいう発見のために人間が生きていくんじゃないかなと思います。僕もグレン・グールドと同じように、すごく音楽の演奏会が嫌いなんですよ。それはどうしてかというと、ああいう音楽会の会場に来る人を信じることができない。ですから、グールドのああいう気持ちはすごくわかる。だけど小説を書いていれば、グールドがミキサー(録音機器)の前に座っているのが好きだった気持ちがよくわかる。彼はだから、演奏家というよりは芸術家だったと思う」

(『「草枕」変奏曲』)

これを読んでふと思ったのが、グールドと逆で録音よりも生の演奏会に重きを置くツィメルマンのこと。おそらくツィメさんは「音楽会の会場に来る人間を信じることができる」人なのでしょう。あの演奏会場での政治的なスピーチも聴衆を信じているからこそと言えますし、そういう意味でツィメさんは現実に目の前にいる聴衆に対して「陽」のタイプの”闘うピアニスト”なのだろうな、と思う。それに耐えられる心を持った人、とも言えるかもしれない。私はどちらのピアノも大好きですが。

1964年にステージ活動から引退し録音活動に専念したグールドは、彼にとっての「いい聴き手」についてこんな風に定義しています。

オーケストラに向かって、ひいきのチームに声援するような人間は能動的に見えるかもしれないが、本当は群れの一人にすぎず、最も受動的な態度だと断じる。グールドがいいたいのは、いい言葉がないと断りながらも、敢えて「創造的な聴き手」という言葉で説明する。「孤独な環境におかれたせいで、その反応はユニークな洞察力に満ちあふれている、そんな聴き手です」と、聴き手にも「グールド」になることを要求している。そして、「聴き手の洞察」とは新しいネットワークのつながりを作ることだと主張する。

スタジオで録音された製品が工場出荷されたあと、どこまでも拡がって分岐し、「創造的な聴き手」の世界における観念がそれ自身の生命を持つことを願うのだ。それがブーメランのようにグールドのところに戻り、育み、インスピレーションを与えてくれる可能性を持つこと、「これがぼくの言う、新しいつながりなのです」という結論になる。何のことはない。結局、グールド流に世間とのコミュニケーションを求めているのである。

(同上)

つまり、グールドの理想の状況が実現されるためには、聴き手の全員がグールドと同じ生活を送らなければならないことになる。なぜなら演奏会でも聴いている間は奏者と聴き手の一対一になっているわけで、演奏中に「わぉ!」とか「ぶー!」とか言う人はいない(周囲の環境に多少の影響は受けるとしても)。演奏後の拍手の熱やロビーでの会話などで初めて「ああ、皆も(or皆は)感動したのだな」とわかるにすぎない。そういう意味では自宅で一人でラジオ放送を聴いているのと条件としては変わりないわけで。録音は均一な演奏を視聴者に届けられる利点はあるけれど、演奏会後の周囲の反応に自分の感想が左右されるような人は、一人で録音を聴いても結局は評論家評やクチコミ(現在でいえばSNS)の反応に左右されるわけで。そのような状況を防ぐには、聴き手が周囲との関係を完全に遮断し、意見交換もせず、グールドにのみ感想をフィードバックする、という方法以外にないわけで。そんなことは現実世界では不可能だ。

本人は色々言ってはいるけれども(そこに幾分かの真実はあるだろうけれど)結局のところ、「グレンは、聴衆に非常に左右されやすかったのではないでしょうか。だから、聴衆の前で演奏するのをやめてしまったのかもしれません。コンサートでの演奏が過去のものであり、生きた演奏とはレコードやTVであるという言い訳よりも、こっちの方が本当の理由のような気がします」(レナード・ローズ)というのは、著者の横田さんと同じく、私も結構核心をついた見方なのではないかと感じます。生身の聴衆の気配も音楽の一部と捉えるツィメルマンのようなピアニスト(interview:1,2,3)とは異なり、グールドは目の前に生身の聴衆がいることで自分の理想の演奏ができなくなってしまうピアニストだったのではないだろうか。だからそのような状況を嫌い、ステージ活動から引退したのではないだろうか。

ジェフリー・ペイザントの『グレン・グールド なぜコンサートを開かないか』(木村英二訳)では、創造的な天才が孤独である理由について、専門家の説明を引用している。「多分、偏執狂的な気質の最もいちじるしい特徴は、自己と環境の双方をコントロールしたいという衝動的な欲求であろう。乱脈と自発性はできるだけ避けられなければならない。両方ともおっかない、予知できないものだから」というアンソニー・ストー博士の言葉である。

「この引用はグールドの都市生活に対する憎悪、公けの場に出ることへの嫌悪、電話によるコミュニケーションへの偏愛、孤独が創造性を育て、同業者間のなれ合いは創造性を浪費するというグールドの信念も、うまく要約している」という書評が、1978年に雑誌に掲載された。匿名の筆者は何のことはないグールド本人である。

(同上)

バッハ ゴールドベルク変奏曲 イタリア協奏曲 パルティータ第4番 解説付き 他 グレン・グールド

死の前年、1981年に再録音されたグールドのゴルトベルク変奏曲です。グールドは長年スタインウェイを愛用していましたが、この録音だけはヤマハで行われたそうです。

1955年の録音では最初のアリアも最後のアリアもアルペジオが上↘下ですが、この録音では最初のアリアが上↘下、最後のアリアが下↗上なのですよね。美しい演奏だと思います。そしてグールドさん、年をとってもメガネをとると変わらず美男子ですね。

漱石という作家がいてくれたおかげでどれほどこの世界が生きやすくなっていることだろうと常々思っている私ですが、グールドのこの演奏もそう感じさせてもらえるものの一つです。今の私は非常に非常に精神的によろしくない状態にあるので、漱石とグールドには心の底から感謝しています。

それでは皆さま、今年一年、当ブログにお越しくださりありがとうございました。

来年もときどきこちらで呟くかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

よいお年を !

!

※オマケ(2017年10月28日 宮崎駿×半藤一利の対談より@漱石山房記念館)

宮崎:僕は『草枕』が大好きで、飛行機に乗るときは必ずこれを持って行きます。何度読んでもおもしろい。だけど、難しい本ですね。難しいところは覚えてないんですよ。注ばっかり読まないといけないから、そういうところは飛ばして読みますが、漱石の漢文の素養は本当にすごい。

宮崎さんも『草枕』がお好きなんですね。難しい言葉を読み流すのは、私も同じです。この本はそれでいいのではないかと思う。あれらの難しい言葉は「ただ美しい感じ」を読者の脳裡に残すために書かれているものなのではないかしら、と都合よく解釈してます笑。

宮崎さんと半藤さんの対談からは、こんな記事もありました。宮崎さんは『三四郎』や『坊っちゃん』もお好きだと。ああ、すごくわかる気がします笑。宮崎さんの性格って坊っちゃんと似てますよね。漱石と科学について書かれたこの記事も楽しいです。

※オマケ2

Maria João Pires plays Schubert - Drei Klavierstücke - D.946

今年いっぱいで公のステージ活動から引退するピリス。その理由は「自分にとっての純粋な芸術のあり方の追究」という意味では、グールドと重なるところがあるように感じます。

今年4月の最後の来日ツアーのアンコールでも演奏された第二曲は、上記動画の14:45~27:10。シューベルトが31歳で亡くなる半年前に作曲した曲です。温かく親密な、強く心動かされた演奏でした。

来日ツアー後のインタビューで、ピリスはこんな風に言っています。

「芸術家は創造することが使命であって、商業的な結果を気にする必要は本来ないはずでした。それなのに今、芸術と商業主義とのはざまの困惑が、ますます大きくなってきています。第二次世界大戦以降、エンターテイメントやショービズが発達したことで、芸術界全般が混乱しています。社会が芸術家に対し、市場で売れるようでなければ存在する権利はないと思いこませている。真の芸術家として生きることは不可能になってしまいました。若者にとって本当に意地悪な世の中だと思います。音楽学校や先生が若いアーティストに、自分の売り込み方や効果的なメールの書き方を教えるだなんて狂っていると思いますし、とても危険です」

彼女の新たな活動拠点であるBelgais Center for Artsのホームページを拝見しましたが、緑豊かでとても素敵なところですね。彼女の前向きな生き方を応援しています。そして私も、少しでもそういう生き方に近付けたらいいな、と思います。

※オマケ3

孤独を愛するラテン系ピアニスト、フレイレのドキュメンタリーがyoutubeにアップされていました!ペライアの3月のリサイタルのニュースとともに、私にとっては何よりの年末プレゼントです 「アンコールやりたくない。タバコ吸いたい」場面もばっちりありますよ。フレイレの内省的なのに華やかで開放的な音、やっぱり好きだなあ…

「アンコールやりたくない。タバコ吸いたい」場面もばっちりありますよ。フレイレの内省的なのに華やかで開放的な音、やっぱり好きだなあ…

"All the limelight makes you feel like a big star, and that's not good, because that's not what music about. All the star system business distracts you...bothers you. You're there to... And the music is not for... you don't perform a concert to show that you... I mean that's not the point. Making music is not a contest, you know. You have to be at ease. You should have no more and no less responsibility than the music itself. That's plenty in itself. When they place you above the music, that distorts things. It happens sometimes. More in some places, more in given situations, it happens. And you have to protect yourself. Just turn off and say no." スターを祭り上げる商業主義が音楽家を駄目にする。それは本来、音楽とは何の関係もないものである。ピリスと同じことを仰っていますね。

また「私は孤独な環境に育ったし、今でもそうだ。私は孤独であることを愛せるようになり、それを欲し、また必要としている。…リサイタルのピアニストは非常に孤独だ。マルタ(アルゲリッチ)はそれが理由でリサイタル活動をやめたのだと思う。彼女はもう十分にそれをやってきたからね。」とも。フレイレは気ままな自由人のように見えるけれど、ドキュメンタリーの協奏曲でのソロの場面やリサイタルでの相性のよくないピアノとの対話の場面を見ていると、本当にコンサートピアニストというのは孤独な闘いをしているのだなと感じました。

」な天国と、「良さが全くわからない…

」な天国と、「良さが全くわからない… 」な地獄という、ガチな意味でのそれだったのでありました。

」な地獄という、ガチな意味でのそれだったのでありました。

」ということなのでありました。

」ということなのでありました。 。

。 。予定の曲目は、バッハ、ベートーヴェン、ショパン、ラヴェルだそうです。

。予定の曲目は、バッハ、ベートーヴェン、ショパン、ラヴェルだそうです。

オケはあの指揮でよくあんな乱れない演奏ができるものだ。同じ指揮棒なしでもブロムシュテットとはやり方が全く違って。指揮の世界は奥が深い。。

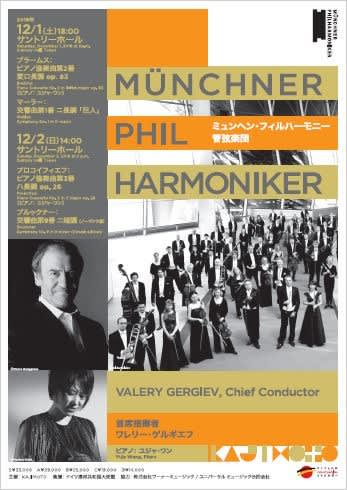

オケはあの指揮でよくあんな乱れない演奏ができるものだ。同じ指揮棒なしでもブロムシュテットとはやり方が全く違って。指揮の世界は奥が深い。。 」とワクワク。といってもユジャ・ワンがこの曲をレパートリーにしていることを知っていたわけではなく、今年6月にペライアの代役としてヴォロドスを聴くことになった際に「てかヴォロドスって誰?」と調べたらこの編曲のことが一番に出てきたので、一度聴いてみたいと思っていた曲だったんです(彼のリサイタルでは弾かれなかったので)。

」とワクワク。といってもユジャ・ワンがこの曲をレパートリーにしていることを知っていたわけではなく、今年6月にペライアの代役としてヴォロドスを聴くことになった際に「てかヴォロドスって誰?」と調べたらこの編曲のことが一番に出てきたので、一度聴いてみたいと思っていた曲だったんです(彼のリサイタルでは弾かれなかったので)。

。それ以外の部分でも問答無用のスケールの大きさを感じることが度々あって、この曲のある一面を強い真実味をもって感じさせてもらえたのでした。

。それ以外の部分でも問答無用のスケールの大きさを感じることが度々あって、この曲のある一面を強い真実味をもって感じさせてもらえたのでした。 ?

?

と思っていたら、演奏会後はそのまま上野(マリインスキーバレエ来日中)へ直行されたそうで

と思っていたら、演奏会後はそのまま上野(マリインスキーバレエ来日中)へ直行されたそうで 。3年前のミュンヘンフィル来日時も今回と同じで、連日上野の客席に座っておられたものなあ。ワーカホリックというか、なんというか。

。3年前のミュンヘンフィル来日時も今回と同じで、連日上野の客席に座っておられたものなあ。ワーカホリックというか、なんというか。