Victorian Prudery

(lily2.jpg+heartx.gif+bustle03.png)

No panties, please!

(gyozui02.jpg)

In the first place, the Japanese women used to wear no panties---let alone, brassiere.

Men wore a loincloth while women wore "koshi-maki(腰巻)" or something like petticoat.

(koshima3.jpg)

Women in

"koshi-maki(腰巻)"

In 1919 the headmaster at Ochanomizu girls' high school forced his students to wear panties or drawers.

After graduation, however, 90 percent of those students stopped wearing panties simply because they abided by the prevailing customs.

One of the reasons why the Japanese women started to wear panties is to have experienced some major disasters, one of which was the Great Kanto Earthquake that took place in 1923.

Another disaster was the fire that happened at the Shirokiya Department store in 1932.

The shoppers involved in the accident tried to escape the fire using a rope along the exterior of the building.

However, the female shoppers didn't wear panties.

A great number of onlookers watched the escaping women, who hesitated to jump down because of their sense of prudery.

If the female shoppers jumped down, the hem of their kimono would flare up and their private parts would expose themselves to the eyes of the curious onlookers.

Instead, the women preferred burning-to-death to exposing their private parts.

Since this fire, the Japanese women started to wear panties.

(translated by Kato)

(pictures from the Denman Library)

206 page

"When did the Japanese feel ashamed of nakedness"

by Akira Nakano;

published by Shincho-sha(新潮社)

on May 25, 2010

Quoted in :

"Unwashed Panties and

Good Gals in Bed"

(August 25,2011)

『生パンツと床上手』に掲載

(diane02.gif)

Kato, are you serious?

(kato3.gif)

Yes, of course, I am. I'm not joking nor jesting.

But I can hardly believe that those Japanese women preferred death because of their prudery.

You believe it or not, Diane, it is supposed to be a historical fact. The fire at the department actually happened and many female shoppers died due to their prudery.

Amazing!

Yes, it is indeed, but that prudery had been imported by the Westerners---the British, the Americans and the Germans.

How do you know?

Look at the following picture!

(shimod2.jpg)

Public bath house in Shimoda

around the 1850s

Jeez. This is a picture of mixed bathing scene, isn't it?

Yes, it is. Actually, this picture was painted by Wilhelm Heine, a German artist.

Wilhelm Heine

(heine3.jpg)

Full name: Peter Bernhard Wilhelm Heine

He was born on January 30, 1827 in Dresden,

and died on October 5, 1885 in Lößnitz bei Dresden.

He was a German-American artist, world traveller and writer.

Heine studied at the Royal Academy of Art in Dresden and in the studio of Julius Hübner.

Then he continued his artistic studies for three years in Paris.

He returned to Dresden getting work as a scene designer for the court theater and giving painting classes.

He fled to New York in 1849, following the suppression of the May Uprising in Dresden in which he participated.

In this he was aided by Alexander von Humboldt.

He set up his artist studio at 515 Broadway, and soon established his reputation as an artist.

After meeting the archaeologist and diplomat, Ephraim George Squier, Heine was invited to accompany him, as an artist, on his consular duties to Central America.

Proceeding ahead of Squier, he collected and recorded indigenous plants and animals and compiled notes for future publications.

Until Squier arrived, Heine stood in as consul, negotiating a commercial agreement between the Central American countries and the United States, which he delivered to Washington.

The record of this expedition was published in 1853 as the Wanderbilder aus Centralamerika.

While in Washington, he met President Millard Fillmore and Commodore Matthew Perry, and was selected from among several score of applicants for the post of official artist to the Perry expedition to Japan.

(perry2.jpg)

Commodore Matthew Perry

Nominally attached to Perry's expedition as an Acting Master's Mate in the United States Navy, Heine visited Okinawa, the Bonin Islands, Yokohama, Shimoda and Hakodate during 1853 and 1854.

Tokyo (Edo), however, remained closed to the members of the American expedition, and Heine was not to visit the city until 1860, when he returned to Japan as a member of the Prussian Expedition.

The sketches he produced of the places he visited and the people he encountered there, together with the daguerreotypes taken by his colleague Eliphalet Brown Jr., formed the basis of a official iconography of the American expedition to Japan which remains an important record of the country as it was before the foreigners arrived in force.

SOURCE: "Wilhelm Heine" Wikipedia

PICTURES: from the Denman Library

So, when the German artist visited the public bath house in Shimoda, the Japanese didn't feel ashamed of their nakedness at all, did they?

No, the Japanese at the time didn't care about their nakedness at all.

Amazing! What a big change between the 1850s and 1930s.

Yes, it was a big change, yet the Westerners---the British, in particular---also experienced a big change.

Oh...? What change?

Well..., Diane, please read the following passage.

Foreign prejudice

against bathing

Foreigners coming to Japan was amazed to witness the mixed-bathing scene in Japan.

Why is that?

Well..., if you want to understand their wonder, you should know their prevailing common sense at the time.

First of all, the Western approach to nudity was quite different from the Japanese.

For example, the British at the time abided by the Victorian prudery.

During the Victorian era, the British must not expose their naked bodies.

There are some episodes about those strict social codes.

One episode goes like this:

A newly-wed husband was stunned to death when he saw the pubic hair between his wife's legs for the first time.

Another episode goes like this:

Even the glimpse of an ankle of a piano leg was scandalous so that it was covered with tiny pantalettes.

(piano90.jpg)

(piano91.jpg)

Such being the case, the British were stunned to death when they saw the Japanese men and women bathe together naked.

Besides, the Western bathing custom was quite different from the Japanese.

In much older times, the Westerners took a bath and mixed bathing was also found in Europe.

(mixed2.jpg)

However, when the medieval plague went rampant, spread the rumor that "the heat and water caused a rift to the skin and the plague slip into the body through the rift."

Because of this rumor, the bathing custom became obsolete.

Some historians believe that most European women in the 18th century died without taking a bath for their lifetime.

Most Westerners had this kind of prejudice when they visited Japan in the 1850s.

Even in 1897, other historians say, "some French women never took a bath for their lifetime.

(translated by Kato)

(pictures from the Denman Library)

Pages 30 - 31

"When did the Japanese feel ashamed of nakedness"

by Akira Nakano;

published by Shincho-sha(新潮社)

on May 25, 2010

Quoted in :

"Nudity and Censor"

(August 29,2011)

『ヌードと写真狩り』に掲載

I can hardly believe that French women in 1897 never took a bath for their lifetime.

Only some of the French women didn't, I suppose. Some historians say that perfume was introduced for that reason.

What reason, Kato?

Well...if you didn't take a bath for years, your body would naturally spread a killing odor, wouldn't it?

Oh, my goodness...don't tell me that, Kato. Besides, I'm suspicious about the piano leg story.

If you doubt, please read the following passage.

Victorian prudery

Clothing covered the entire body, we are told, and even the glimpse of an ankle was scandalous.

Critics contend that corsets constricted women's bodies and women's lives.

Homes are described as gloomy, dark, cluttered with massive and over-ornate furniture and proliferating bric-a-brac.

Myth has it that even piano legs were scandalous, and covered with tiny pantalettes.

Of course, much of this is untrue, or a gross exaggeration.

Corsets stressed a woman's sexuality, exaggerating hips and bust by contrast with a tiny waist.

Women's ball gowns bared the shoulders and the tops of the breasts.

The jersey dresses of the 1880s may have covered the body, but the stretchy novel fabric fitted the body "like a glove".

There is no actual evidence that piano legs were considered scandalous.

Pianos and tables were often draped with shawls or cloths—but if the shawls hid anything, it was the cheapness of the furniture.

There are references to lower-middle-class families covering up their pine tables rather than show that they couldn't afford mahogany.

The piano leg story seems to have originated in Captain Frederick Marryat's 1839 book, Diary in America, as a satirical comment on American prissiness.

Victorian manners, however, may have been as strict as imagined—on the surface.

One simply did not speak publicly about sex, childbirth, and such matters, at least in the respectable middle and upper classes.

However, as is well known, discretion covered a multitude of sins.

Prostitution flourished.

Upper-class men and women indulged in adulterous liaisons.

Victorian Women

(bustle7.jpg)

Some people now look back on the Victorian era with wistful nostalgia.

Historians would say that this is as much a distortion of the real history as the stereotypes emphasizing Victorian repression and prudery.

Women were not allowed to swim, for it would be frowned upon as "bad etiquette".

Women also had to wear special suits to ride bikes.

Also notable is a contemporary counter-cultural trend called steampunk.

Those who dress steampunk often wear Victorian-style clothing that has been "tweaked" in edgy ways: tattered, distorted, melded with Goth fashion, Punk, and Rivethead styles.

Another example of Victorian fashion being incorporated into a contemporary style is the Gothic and Classic Lolita Fashion culture.

Victorian Women

and Prostitution

SOURCE: "Victorian fashion", Wikipedia

PICTURES: from the Denman Library

London In The 1920s

Queen Victoria's

Diamond Jubilee (1897)

You see, Kato, there is no actual evidence that piano legs were considered scandalous.

I see that, Diane, but in those days, people did not speak publicly about sex, childbirth, and such matters, at least in the respectable middle and upper classes. I believe, this is the prevailing social atmosphere of the Victorian era. Don't you think so, Diane?

Yes, I understand what you mean. Nowadays, people talk about sex anytime and everywhere.

Talking about mixed bathing, we have Wreck beach in Vancouver. Some men and women go naked on the beach and enjoy the sunshine.

Yes, I know that, Kato. And you used to be one of them, I guess.

How do you know, Diane?

Because I notice some of your articles about nudity when I did some search on the Net.

(gog10920.gif -> gog81218c.png)

■"The Search Result at Present"

So, how about you? Have you ever been to the nude beach?

I'm a born Christian, you know, and proud of having a decent prudery.

Oh, yeah...? :)

Anyway, prudery seems to change as time goes by, doesn't it?

Yes, it does. You're right on, Diane.

【Himiko's Monologue】

(himiko22.gif)

Wow! I'm ashamed of being stark naked in the public.

Maybe, I'm old-fashioned.

But yes, I'm proud of having a bit of decent prudery like Diane.

Nudity is one thing; romance is another.

Come to think of it, I've never met a decent man in my life.

How come I'm always a loner?

I wish I could meet a nice gentleman at the library in my town as Diane met Kato.

Well, they say, there is a way where there is a will.

Have a nice day!

Bye bye ...

(hand.gif)

(spacer.gif+betty5de.gof+bike33.gif+bety5d.gif)

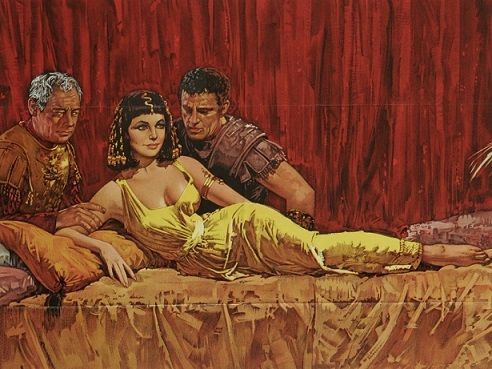

(cleo005.jpg)

■"Cleopatra"

■"Queen Nefertiti"

■"Catherine de Medici"

■"Catherine the Great"

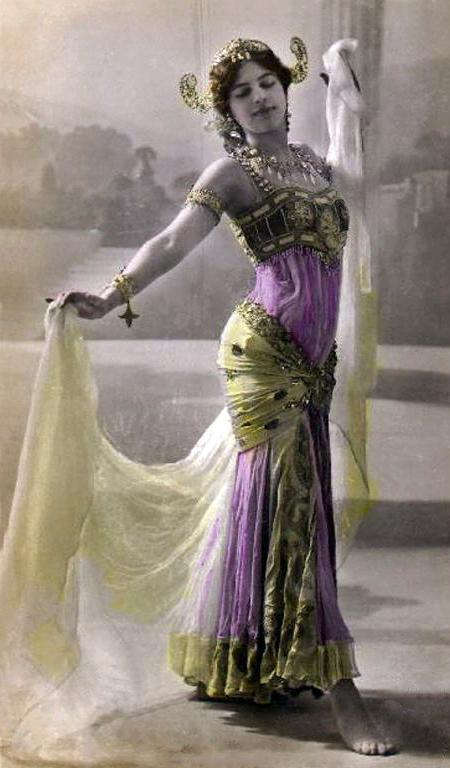

(mata02b.jpg)

■"Mata Hari"

■"Sidonie Colette"

(monroe92.jpg)

■"Marilyn Monroe"

■"Hello Diane!"

■"I wish you were there!"

■"Jane Eyre"

(dogs17.gif)

■"Jane Eyre Again"

■"Jane Eyre in Vancouver"

■"Jane Eyre Special"

■"Love & Death of Cleopatra"

■"Nice Story"

(sushi82.jpg)

■"Scrumdiddlyumptious"

■"Spiritual Work or What?"

■"What a coincidence!"

■"Wind and Water"

■"Yoga and Happiness"

■"You're in a good shape"

(joy001.jpg)

■"Hellelujah!"

■"Ecclesiophobia"

■"Uncorruptible"

■"Net Travel & Jane"

■"Net Love"

■"Complicated Love"

■"Electra Complex"

■"Net Début"

■"Inner World"

■"Madame Riviera and Burger"

■"Roly-poly in the North"

■"Amazing Grace"

■"Diane in Paris"

■"Diane in Montmartre"

(engbay02.jpg)

■"Diane Well Read"

■"Wantirna South"

■"Maiden's Prayer"

■"Bandwidth"

■"Squaw House and Melbourne Hotel"

■"Tulips and Diane"

■"Diane in Bustle Skirt"

■"Diane and Beauty"

■"Lady Chatterley and Beauty"

(surfin2.gif)

ィ~ハァ~♪~!

メチャ面白い、

ためになる関連記事

(linger65.gif)

■ 『きれいになったと感じさせる

下着・ランジェリーを見つけませんか?』

■ 『ちょっと変わった 新しい古代日本史』

■ 『面白くて楽しいレンゲ物語』

■ 『軽井沢タリアセン夫人 - 小百合物語』

■ 『今すぐに役立つホットな情報』

■ 『 ○ 笑う者には福が来る ○ 』

(yoko150.jpg)

■『夢とロマンの横浜散歩』

■『下つきだねって言われて…』

■『銀幕の愛』

■『パリの空の下で』

■『愛の進化論』

■『畳の上の水練(2011年3月15日)』

■『軍隊のない国(2011年3月21日)』

■『士風と「葉隠」(2011年3月23日)』

■『アナクロニズム(2011年3月27日)』

(june09b.jpg)

Hi, I'm June Adames.

I'm surprised to read about the Victorian prudery.

These days, I quite often see nudity in magazines and movies.

When you see Madame Emmanuelle in the film,

you cannot avoid nudity.

(sylvia16.jpg)

Emmanuelle 1 - Overture

Emmanuelle 2: L'antivierge

Sylvia Kristel (1975)

Well...nudity is one thing; romance is another.

I believe, the capital of romance is Paris.

If you love to visit Paris,

please enjoy the Paris theme:

(paris32.jpg)

Sous le Ciel de Paris

by Edith Piaf

You can find some Japanese musicians in Paris.

Fujiko Hemming also likes Édith Piaf

who sings "Sous le Ciel de Paris."

Sous le Ciel de Paris

by Édith Piaf

I like Chanson Française (French song).

How about you?

Kato also love Édith Piaf,

but he considers Juliette Greco's

"Sous le Ciel de Paris" much beter.

Sous le Ciel de Paris

by Juliette Greco

I believe Yves Montand's "Sous le Ciel de Paris" is the best of all.

Sous le Ciel de Paris

by Yves Montand

I love Paris, but Vancouver isn't bad at all.

To tell you the truth, Vancouver is a paradise to me.

(vanc700.jpg)

(dogs12.gif)

ところで、愛とロマンに満ちた

レンゲさんのお話をまとめて

『レンゲ物語』を作りました。

もし、レンゲさんの記事をまとめて読みたいならば、

次のリンクをクリックしてくださいね。

■『愛とロマンのレンゲ物語』

(renge730.jpg)

とにかく、今日も一日楽しく愉快に

ネットサーフィンしましょうね。

じゃあね。

(cafe80.jpg)

(girlxx.gif)