ブログ開設前の山行記録をアップしました・・・

悪天続きの拾い物・・・雁皮山(がんびやま)(1237m)

■ 山 行 日 2007年3月10日(土) 日帰り 晴れ

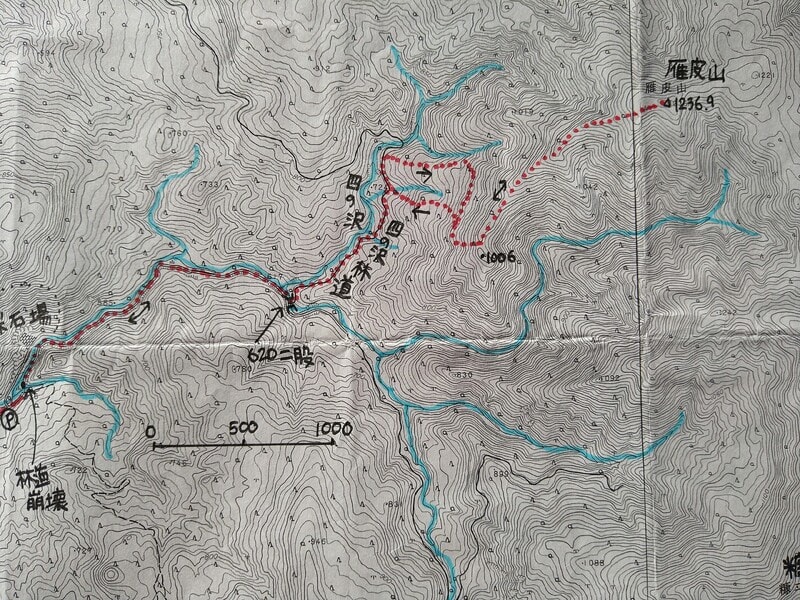

■ ル ー ト 四の沢林道~南西尾根ルート 往復

■ メ ン バ ー 夫婦登山 №10

■ 登 山 形 態 山スキー

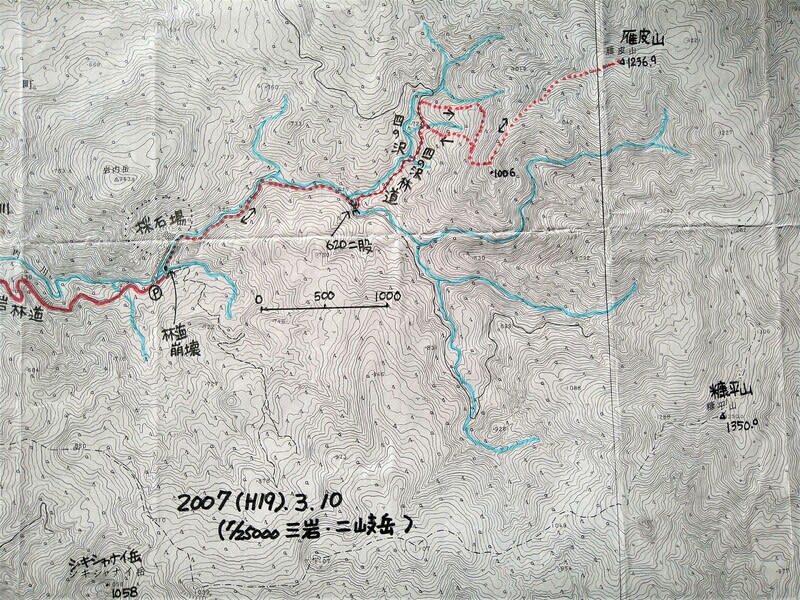

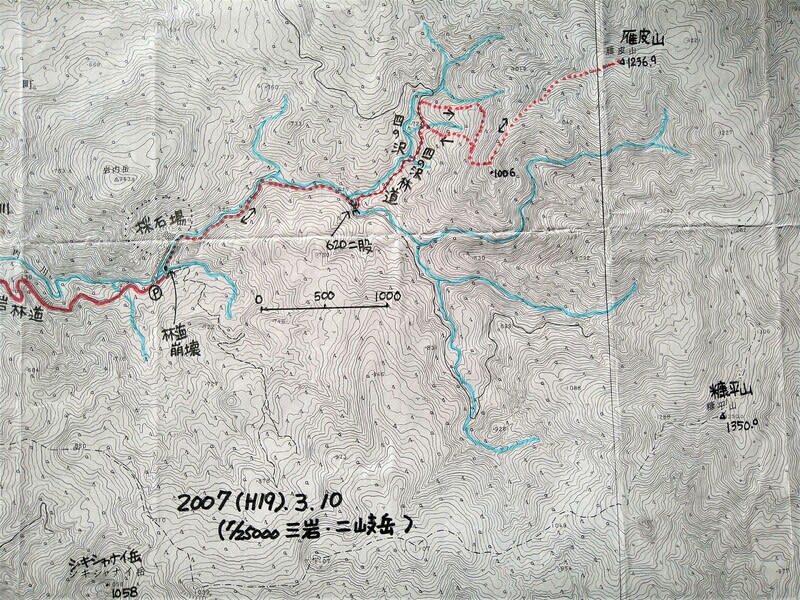

■ 地 形 図 1/25000地形図 「三岩」「二岐岳」

■ 三角点・点名 三等三角点 点名「雁皮山 ガンビヤマ」

■ コースタイム 登り 3時間43分 下り 1時間55分

<登り>

08:55 三岩林道採石場P出発

09:35 C620林道二股

10:00 尾根取付き

11:20 C1006付近の稜線上

12:10~15 C1150付近 スキーデポ

12:38 雁皮山頂上

<下り>

12:55 下山開始

13:03~10 スキーデポ地点

13:35~50 C900付近の作業道

14:05 四の沢林道出合

14:50 登山口P

当時のルート図です。現状の林道状態などは不明・・・

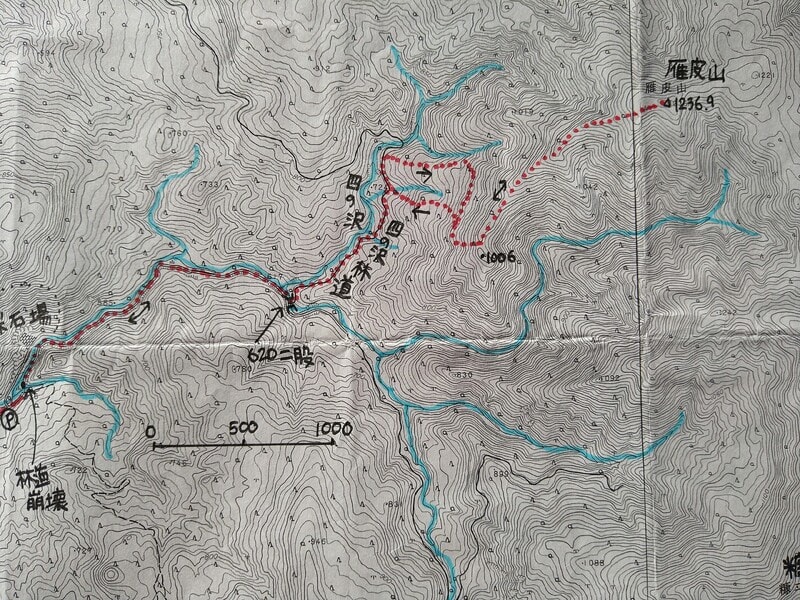

ちょいズームしたルート図・・・

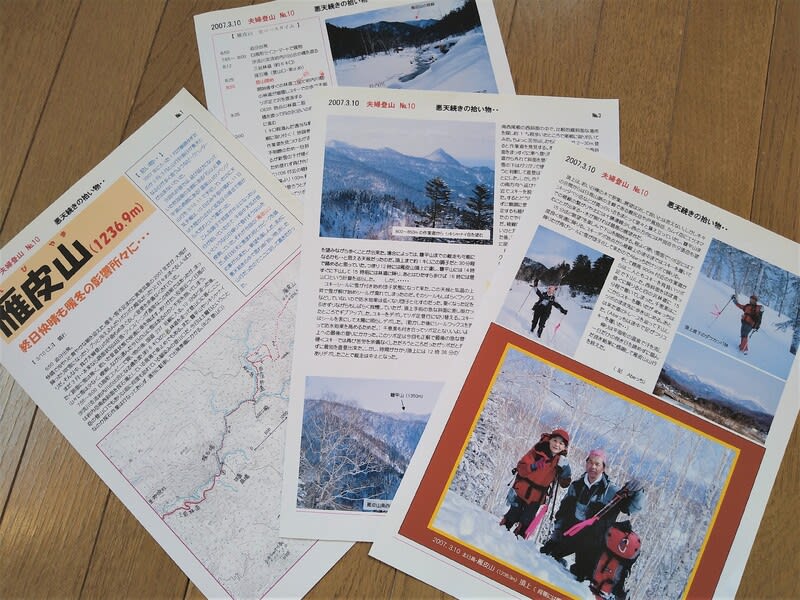

当時の山行記はワードで残したものでした・・・

★ 拾い物・・・

2007年に入った1月が順調過ぎたのか2月と3月は計画日と悪天が重なる日が多くピークハントが出来

ないでいた。今回も計画では、延び延びになっていた然別湖の北にある「石山」と糠平湖の西側にある「温

泉山」のリベンジ山行を3/10.11で予定していたのに天気予報は、10日のみ午前中晴れ、11日は

大陸から低気圧の接近で朝から大荒れと言う事だった。

こんな調子で何度か中止になった山行が続いていたので、午前中天気が良いと言うなら日帰りで登れそうな

山を模索していた。それが今回の「雁皮山」だ。終日好天に恵まれ何とかピークを踏む事が出来たし、眺望

も楽しんだ。まさに悪天続きの中で思わぬ「拾い物」をした山行だったのでここに記して置きたかった。

★ 終始快晴も暖冬の影響ところどころに・・・

6:50 自宅を出発。

快晴で冷やりと爽やかな朝を迎えた。暖冬・雪不足まさに異常気象の2007年だが、大雨が降ったり吹雪

になったり、グッと冷え込んだりポカポカ陽気だったりと日々目まぐるしいばかりだ。そんな中夫婦登山の

計画も目まぐるしく変更を余儀なくされていた。

まだ3月・・本来なら路面状況は圧雪・アイスバーンが通常なこの時期ではあったが、まったく路面には雪

が無く、乾いた夏道状態で快適に車を飛ばす。ありがたい反面近づく日高の山々に雪は少なく、雁皮山に雪

があるのかと不安を抱いてしまう。

7:55 日高町のコンビニで買い物を済ませ、国道237号線に入る。10分ほど走った後、沙流川支流

岩内川の出合となる橋を渡り、約6㎞の岩内林道を走って8:25登山口に着く。ここは岩内岳南西斜面を

採石場としている現場で最終除雪の車止めでもある。また、「糠平山」や「シキシャナイ岳」の登山口でも

あり以前に何度も訪れている馴染みの登山口だ。今日は土曜日と言う事なのか採石作業は行っておらず、適

当に駐車して出発準備に掛かる。

10㎝位の新雪が積もっていたが、その下は硬く雪は少なかった・・

★ 自然環境の崩壊に驚く・・・

スタート直後林道の異変に気付く。二股からスッポリと崩壊しあらわな姿で出迎えられた。以前(2006年

1月17日シキシャナイ岳)に来た時は、何も崩壊していなかったので、昨年秋の大雨で流されたものと推測

される。ここは慎重に残雪を利用しながら沢を渡渉し対岸の林道へ渡った。 早々スキーを履いて軽快に歩き

始める。幸いにして10㎝ほどの新雪に助けられるが、下はガリガリで微かなトレース痕も氷のように硬か

った。また、林道を歩いていて道幅が所々狭くなっていたり、支沢から斜面が崩壊し林道ごとえぐられた場

所があったり、岩内川それ自体の川幅が広がり林道を削っていったのでは・・・という自然の驚異を目の当

たりにして驚いた。

SBを利用して対岸の林道に渡る・・・

スキーを履いてからは、再び脱ぐ程崩壊した場所は無くC620二股に着く。二股をまっすぐに進むと糠平

山に繋がる林道にへ繋がるが左へ曲がると橋を渡り「四の沢林道」に入る。雁皮山から派生する南西尾根が

この二股付近まで延びているので、八谷和彦氏の文献やチーヤンが以前登頂した時も二股付近から尾根に取

付き尾根上のC1006を目指して登っている様だった。しかし、この日は林道から取り付けそうな場所は

無く、山の地肌が出ている場所や雪が少ないことで小さな灌木が密集していたこともあって、林道をしばら

く歩き取付き点を探した。

C620の林道二股にある橋を渡る・・・

800m~850mの作業道からシキシャナイ岳を望む

南西尾根の西斜面の中で、比較的緩斜度な場所を探し約1㎞ほど歩いたところで尾根に取り付いて見た。ち

ょっと苦労したものの何とか20~30m登ると作業道に出合う。本来なら取り付いた西斜面をまっすぐに

東へ登り尾根上に出たかったが、作業道から外れて斜面を登ろうとすると、数㎝の新雪の下はガリガリで硬

く非常に苦労と危険を伴うと判断して直登は諦め再び作業道に戻ることにした。ただ、作業道は登りつつも

ピークと反対の南方向へ延びていたので、止む負えず900m付近でスキーを脱ぎ背負ってツボ足で登る事

にした。するとどうだろう・・・意外にも雪面は硬く埋まらずに登る事が出来た。積雪は1mほどと推測す

るも稜線の一部では笹が出ている箇所もあったので、やはり雪不足はここも例外ではないようだ。

稜線に出た位置は、C1006地点の近くだと思う。せっかく四の沢林道を1㎞も歩いた後、斜面に取り付

いたのに作業道が南に戻ってしまったは仕方がなかった。稜線上で再びスキーを履きピークを目指す。ビッ

クリするほど快晴が続き、稜線上でも風は無く温かく感じた。視界も良好で東の稜線上に糠平山を望み南西

にはシキシャナイ岳や登山口の岩内岳を望みながら歩く事が出来た。

岩内岳を背に800~850m付近の作業道を歩く

雁皮山南西尾根1100m付近から望む「糠平山」

場合によっては、糠平山までの縦走も可能になるかも・・と思える天候だったのだ。頂上まであと1㎞、こ

の調子だとあと30分ほどで踏めると思っていた。つまり、12時には雁皮山頂上に達し、糠平山には14

時ですぐに下山すれば15時前には林道に降り、後はひたすら歩けば、16時には登山口という計算を巡ら

せた。しかし・・・・・。

★ 予想外のアクシデント・・・

スキーシールに雪が付き始め団子状態になって来た。この天候と気温の上昇で雪が重くなりシールが濡れて

しまったのだ。そのシールも暫くワックスなど掛けていなかったので防水効果は低くなり団子と化すのだっ

た。重くなった足を引きずりながらも暫くガマンしていたが、頂上手前の急な斜面に差し掛かったところで

ギブアップした。スキーをデポしてツボ足登行に切り替える。スキーはシール面を太陽に照らしデポした。

(乾かした後にシールワックスを塗って防水効果を高めるためだ) 支障のないチーヤンも付き合ってツボ足と

なりいよいよ登頂へ最後の登りになった。このツボ足は、今回も正解で最後の急な登りは雪面が硬くスキー

では再び余儀なくしただろう場面だったので、ツボ足で直登出来たのは良かった。

登頂は、12:38。スキーをデポした事で縦走は中止となった。

頂上直下のダケカンバ林にて・・・

2007.3.10 北日高・雁皮山(1237m)初登頂 (背景には幌尻岳、戸蔦別岳など日高山脈の主稜線を望む)

★

頂上は、若い白樺の木で密集し展望は決して良いとは言えない。

しかし、木々の合間からは日高山脈の主峰である「幌尻岳」や「戸蔦別岳」「カムイ岳」に「エサオマントッ

タベツ岳」などが真っ白い衣をまとって堂々と聳え立っていた。更に糠平山までの稜線の繋がりや北には十勝

連峰、少し西側には芦別岳や夕張岳も望む事が出来た。・・・木が無ければ最高の展望台だ。

12:55 15分ほど眺望を楽しんで下山を開始する。

程良く硬い雪面でツボ足には丁度良く快適に降りる。スキーデポ地点から稜線上の途中までは、シールを付け

たまま降りたが再び雪が付き団子化して来たので、私だけツボとなりスキーを担いだ。

そして、900m付近の作業道からは二人ともスキーを背負いツボ足で下山した。西斜面をほぼまっすぐに降

りると四の沢林道に15分ほどで着いてしまった。チーヤンはここからスキーを履いたが、私はツボのまま歩

く事にした。あとは来た道のトレースを辿って下山したが、私は途中で足が攣り止む無くスキーを履いた。

帰路では、平取町の温泉で汗を流し一日だけの良き日を諦めずに臨んだ山行に感謝して無事帰宅した。

スキーを背負って歩く私・・・林道の途中にて

帰路の国道から振り返る日高山脈の峰々・・・

※ この記録は、あくまでも2007年のものです。

悪天続きの拾い物・・・雁皮山(がんびやま)(1237m)

■ 山 行 日 2007年3月10日(土) 日帰り 晴れ

■ ル ー ト 四の沢林道~南西尾根ルート 往復

■ メ ン バ ー 夫婦登山 №10

■ 登 山 形 態 山スキー

■ 地 形 図 1/25000地形図 「三岩」「二岐岳」

■ 三角点・点名 三等三角点 点名「雁皮山 ガンビヤマ」

■ コースタイム 登り 3時間43分 下り 1時間55分

<登り>

08:55 三岩林道採石場P出発

09:35 C620林道二股

10:00 尾根取付き

11:20 C1006付近の稜線上

12:10~15 C1150付近 スキーデポ

12:38 雁皮山頂上

<下り>

12:55 下山開始

13:03~10 スキーデポ地点

13:35~50 C900付近の作業道

14:05 四の沢林道出合

14:50 登山口P

当時のルート図です。現状の林道状態などは不明・・・

ちょいズームしたルート図・・・

当時の山行記はワードで残したものでした・・・

★ 拾い物・・・

2007年に入った1月が順調過ぎたのか2月と3月は計画日と悪天が重なる日が多くピークハントが出来

ないでいた。今回も計画では、延び延びになっていた然別湖の北にある「石山」と糠平湖の西側にある「温

泉山」のリベンジ山行を3/10.11で予定していたのに天気予報は、10日のみ午前中晴れ、11日は

大陸から低気圧の接近で朝から大荒れと言う事だった。

こんな調子で何度か中止になった山行が続いていたので、午前中天気が良いと言うなら日帰りで登れそうな

山を模索していた。それが今回の「雁皮山」だ。終日好天に恵まれ何とかピークを踏む事が出来たし、眺望

も楽しんだ。まさに悪天続きの中で思わぬ「拾い物」をした山行だったのでここに記して置きたかった。

★ 終始快晴も暖冬の影響ところどころに・・・

6:50 自宅を出発。

快晴で冷やりと爽やかな朝を迎えた。暖冬・雪不足まさに異常気象の2007年だが、大雨が降ったり吹雪

になったり、グッと冷え込んだりポカポカ陽気だったりと日々目まぐるしいばかりだ。そんな中夫婦登山の

計画も目まぐるしく変更を余儀なくされていた。

まだ3月・・本来なら路面状況は圧雪・アイスバーンが通常なこの時期ではあったが、まったく路面には雪

が無く、乾いた夏道状態で快適に車を飛ばす。ありがたい反面近づく日高の山々に雪は少なく、雁皮山に雪

があるのかと不安を抱いてしまう。

7:55 日高町のコンビニで買い物を済ませ、国道237号線に入る。10分ほど走った後、沙流川支流

岩内川の出合となる橋を渡り、約6㎞の岩内林道を走って8:25登山口に着く。ここは岩内岳南西斜面を

採石場としている現場で最終除雪の車止めでもある。また、「糠平山」や「シキシャナイ岳」の登山口でも

あり以前に何度も訪れている馴染みの登山口だ。今日は土曜日と言う事なのか採石作業は行っておらず、適

当に駐車して出発準備に掛かる。

10㎝位の新雪が積もっていたが、その下は硬く雪は少なかった・・

★ 自然環境の崩壊に驚く・・・

スタート直後林道の異変に気付く。二股からスッポリと崩壊しあらわな姿で出迎えられた。以前(2006年

1月17日シキシャナイ岳)に来た時は、何も崩壊していなかったので、昨年秋の大雨で流されたものと推測

される。ここは慎重に残雪を利用しながら沢を渡渉し対岸の林道へ渡った。 早々スキーを履いて軽快に歩き

始める。幸いにして10㎝ほどの新雪に助けられるが、下はガリガリで微かなトレース痕も氷のように硬か

った。また、林道を歩いていて道幅が所々狭くなっていたり、支沢から斜面が崩壊し林道ごとえぐられた場

所があったり、岩内川それ自体の川幅が広がり林道を削っていったのでは・・・という自然の驚異を目の当

たりにして驚いた。

SBを利用して対岸の林道に渡る・・・

スキーを履いてからは、再び脱ぐ程崩壊した場所は無くC620二股に着く。二股をまっすぐに進むと糠平

山に繋がる林道にへ繋がるが左へ曲がると橋を渡り「四の沢林道」に入る。雁皮山から派生する南西尾根が

この二股付近まで延びているので、八谷和彦氏の文献やチーヤンが以前登頂した時も二股付近から尾根に取

付き尾根上のC1006を目指して登っている様だった。しかし、この日は林道から取り付けそうな場所は

無く、山の地肌が出ている場所や雪が少ないことで小さな灌木が密集していたこともあって、林道をしばら

く歩き取付き点を探した。

C620の林道二股にある橋を渡る・・・

800m~850mの作業道からシキシャナイ岳を望む

南西尾根の西斜面の中で、比較的緩斜度な場所を探し約1㎞ほど歩いたところで尾根に取り付いて見た。ち

ょっと苦労したものの何とか20~30m登ると作業道に出合う。本来なら取り付いた西斜面をまっすぐに

東へ登り尾根上に出たかったが、作業道から外れて斜面を登ろうとすると、数㎝の新雪の下はガリガリで硬

く非常に苦労と危険を伴うと判断して直登は諦め再び作業道に戻ることにした。ただ、作業道は登りつつも

ピークと反対の南方向へ延びていたので、止む負えず900m付近でスキーを脱ぎ背負ってツボ足で登る事

にした。するとどうだろう・・・意外にも雪面は硬く埋まらずに登る事が出来た。積雪は1mほどと推測す

るも稜線の一部では笹が出ている箇所もあったので、やはり雪不足はここも例外ではないようだ。

稜線に出た位置は、C1006地点の近くだと思う。せっかく四の沢林道を1㎞も歩いた後、斜面に取り付

いたのに作業道が南に戻ってしまったは仕方がなかった。稜線上で再びスキーを履きピークを目指す。ビッ

クリするほど快晴が続き、稜線上でも風は無く温かく感じた。視界も良好で東の稜線上に糠平山を望み南西

にはシキシャナイ岳や登山口の岩内岳を望みながら歩く事が出来た。

岩内岳を背に800~850m付近の作業道を歩く

雁皮山南西尾根1100m付近から望む「糠平山」

場合によっては、糠平山までの縦走も可能になるかも・・と思える天候だったのだ。頂上まであと1㎞、こ

の調子だとあと30分ほどで踏めると思っていた。つまり、12時には雁皮山頂上に達し、糠平山には14

時ですぐに下山すれば15時前には林道に降り、後はひたすら歩けば、16時には登山口という計算を巡ら

せた。しかし・・・・・。

★ 予想外のアクシデント・・・

スキーシールに雪が付き始め団子状態になって来た。この天候と気温の上昇で雪が重くなりシールが濡れて

しまったのだ。そのシールも暫くワックスなど掛けていなかったので防水効果は低くなり団子と化すのだっ

た。重くなった足を引きずりながらも暫くガマンしていたが、頂上手前の急な斜面に差し掛かったところで

ギブアップした。スキーをデポしてツボ足登行に切り替える。スキーはシール面を太陽に照らしデポした。

(乾かした後にシールワックスを塗って防水効果を高めるためだ) 支障のないチーヤンも付き合ってツボ足と

なりいよいよ登頂へ最後の登りになった。このツボ足は、今回も正解で最後の急な登りは雪面が硬くスキー

では再び余儀なくしただろう場面だったので、ツボ足で直登出来たのは良かった。

登頂は、12:38。スキーをデポした事で縦走は中止となった。

頂上直下のダケカンバ林にて・・・

2007.3.10 北日高・雁皮山(1237m)初登頂 (背景には幌尻岳、戸蔦別岳など日高山脈の主稜線を望む)

★

頂上は、若い白樺の木で密集し展望は決して良いとは言えない。

しかし、木々の合間からは日高山脈の主峰である「幌尻岳」や「戸蔦別岳」「カムイ岳」に「エサオマントッ

タベツ岳」などが真っ白い衣をまとって堂々と聳え立っていた。更に糠平山までの稜線の繋がりや北には十勝

連峰、少し西側には芦別岳や夕張岳も望む事が出来た。・・・木が無ければ最高の展望台だ。

12:55 15分ほど眺望を楽しんで下山を開始する。

程良く硬い雪面でツボ足には丁度良く快適に降りる。スキーデポ地点から稜線上の途中までは、シールを付け

たまま降りたが再び雪が付き団子化して来たので、私だけツボとなりスキーを担いだ。

そして、900m付近の作業道からは二人ともスキーを背負いツボ足で下山した。西斜面をほぼまっすぐに降

りると四の沢林道に15分ほどで着いてしまった。チーヤンはここからスキーを履いたが、私はツボのまま歩

く事にした。あとは来た道のトレースを辿って下山したが、私は途中で足が攣り止む無くスキーを履いた。

帰路では、平取町の温泉で汗を流し一日だけの良き日を諦めずに臨んだ山行に感謝して無事帰宅した。

スキーを背負って歩く私・・・林道の途中にて

帰路の国道から振り返る日高山脈の峰々・・・

※ この記録は、あくまでも2007年のものです。

前回の投稿では失礼しました。

そして、コメントは嬉しい限りです。

予定していた山行が中止になり、たまたま別の山行を思いついて出発したら、初ピークが踏めた・・。

思いもよらぬ初ピークを踏めた事の例えでつい「拾い物」と言う表現になったのでしょうね。

これまでも何度かあったと思いますが、昔の記録を読み返し懐かしく蘇ってくるのが楽しいです・・。