秋の午後、もう三時もまわってしまい、祝日とはいえ観光の人達もあまりいない。

午前中の天気が嘘のように日がさしてきた。

駐車場の直ぐ横にある、水沢県庁記念館。

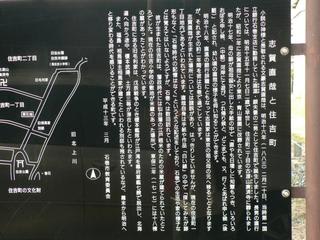

案内版によると、この庁舎は明治4年7月に登米県庁として着工されたが、8月の廃藩置県により11月一関県、12月に水沢県。

明治5年6月水沢県庁として開庁。

明治8年水沢県が廃止になり、磐井県となり県庁が一関に移ったあと、登米村第一小学校に下附された。

とある。

今の県境になるまで、かなり紆余曲折あったんだな~。

その後、色々な使われ方をした為に今でも残っている。

水沢県なんて、岩手県の南部と宮城県の北部だったらしいが、今の感じからすれば、なんかしっくりしない感じ。

知らない頃は、岩手県の水沢に有ったものを移築したものかと思っていた。

もしかして、門の後ろにある斜めの竹は、先月やってたアートトリエンナーレの名残か?

もう一軒、県庁の隣にある建物。

通りに面しているのに、どうしたいのか解らない建物。

字が切れていますが、登米高等洋裁女学○と書いている。(○は館か院か?)

観光客が歩くメイン通りなのに、公開も整備もしていないのはまだしも、鉄の壁で中途半端に隠してある。

歴史的にどうのこうの言う訳じゃないけど、はっきりした方がいいと思います。

もし整備したらとても良い感じなのに。

勿体無い。

もう夕暮だ。

。

。