湖国に住む師匠(笑)に味噌づくりを初めて教わったのが2019年なので、今年で7年目になりました。

手順はすっかりと頭に入っています。

楽しいのが90% 残り10%はまためんどくさい事始めたな、という思い。

実際、楽しいから続いているわけだけど、楽しさ100%じゃないのがミソね(笑)

別に、市販ので良いじゃん。 そういう思いも勿論大きい。

手前味噌が、市販品に比べてものすご~く美味しいわけでもない。

梅干し作りもそうだったな。

なんとなく自分で漬けようと思って、わざわざ大丸まで行ってずいぶんと大きく立派な完熟梅を仕入れて、それからずっと続いている。

この時も、特別な理由があったわけじゃない(笑)

ブログと一緒だね(笑)

人もすなるブログといふものを、吾もやってみむとす。

的な(笑)

今はもう、暇な年寄りの趣味と言われているけれど、私が始める2年ぐらい前にはブログはとても人気のあるものだった。

ちょうど、パソコンが家庭にも普及して誰もが気軽に扱えるようになった時期だったからだろうね。

あの時の私も、特別ブログを始めた~い、なんて思わずにほとんど勢いだけでブログの登録をして、ポチ。 だった(笑)

考えてみたら、子どもの頃に習っていたピアノを、うん十年ぶりに再開。 大人の為のピアノレッスン、に通い出したのも、運動嫌いなくせにジムでも行くべ・・・と申し込んだのも、すご~くそれをやりたいというよりは、勢いだけだったように思う(笑)

で。 ピアノはヘバーデン結節で指が痛んでやめたものの、ブログもジムも梅干しづくりも、味噌の仕込みも続いている。

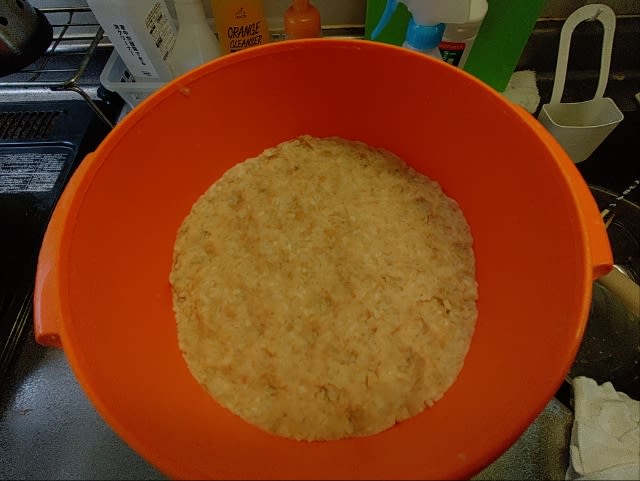

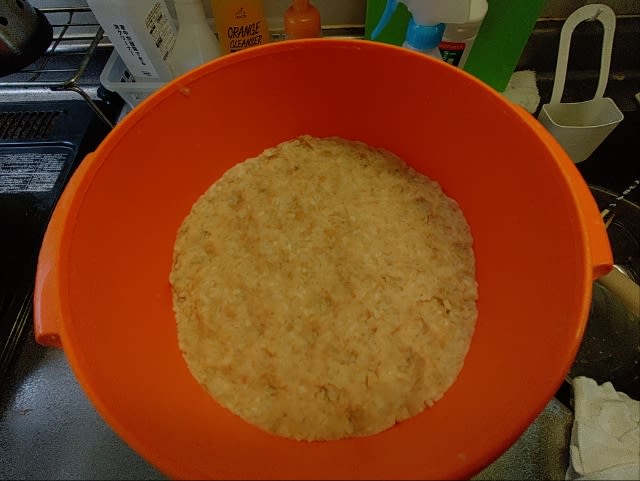

こうなってくるとほぼ惰性なんだけどさ、惰性でもなんでもやり続けていられるんだから、あたしもたいがい暇人ね。 という分かりやすいオチで(笑) 今年もお味噌、作ったよ(笑)

タッパーウェアのマキシデコレーターの7分目弱なんだけど、これだと少なく見えるなぁ。

手順はすっかりと頭に入っています。

楽しいのが90% 残り10%はまためんどくさい事始めたな、という思い。

実際、楽しいから続いているわけだけど、楽しさ100%じゃないのがミソね(笑)

別に、市販ので良いじゃん。 そういう思いも勿論大きい。

手前味噌が、市販品に比べてものすご~く美味しいわけでもない。

梅干し作りもそうだったな。

なんとなく自分で漬けようと思って、わざわざ大丸まで行ってずいぶんと大きく立派な完熟梅を仕入れて、それからずっと続いている。

この時も、特別な理由があったわけじゃない(笑)

ブログと一緒だね(笑)

人もすなるブログといふものを、吾もやってみむとす。

的な(笑)

今はもう、暇な年寄りの趣味と言われているけれど、私が始める2年ぐらい前にはブログはとても人気のあるものだった。

ちょうど、パソコンが家庭にも普及して誰もが気軽に扱えるようになった時期だったからだろうね。

あの時の私も、特別ブログを始めた~い、なんて思わずにほとんど勢いだけでブログの登録をして、ポチ。 だった(笑)

考えてみたら、子どもの頃に習っていたピアノを、うん十年ぶりに再開。 大人の為のピアノレッスン、に通い出したのも、運動嫌いなくせにジムでも行くべ・・・と申し込んだのも、すご~くそれをやりたいというよりは、勢いだけだったように思う(笑)

で。 ピアノはヘバーデン結節で指が痛んでやめたものの、ブログもジムも梅干しづくりも、味噌の仕込みも続いている。

こうなってくるとほぼ惰性なんだけどさ、惰性でもなんでもやり続けていられるんだから、あたしもたいがい暇人ね。 という分かりやすいオチで(笑) 今年もお味噌、作ったよ(笑)

タッパーウェアのマキシデコレーターの7分目弱なんだけど、これだと少なく見えるなぁ。

やっぱり、すごいことですよ。

ここまで続けられるってことは・・・。

私は、飽きっぽくて途中で挫折と言うのが定番。。。(笑)

梅関連だけは続いているかな?!

石の上にも三年?の倍以上過ぎました(笑)

やっぱりね、めんどくさいより楽しいが勝っているので続いているんだと思います。

今年はお醤油を作れるキットを販売しているところの事を知ったので、お醤油もいいな~と思ってるんですけどね。 なんでも手を出して自分で自分の首を絞めるタイプかも知れません(笑)

周りにもお味噌づくりをやってみたい、という人は大勢いるんですけど。 湖国の師匠のようにおうちを開放して人さまに教えられそうもないので(笑)お味噌づくりキットもあるし、ネットでは動画も上がってるし、、、とお茶を濁しています。

楽しいんですけど、結構体力も要るのでいつまでできることやら。。。

私もやっぱり作ろうと思います!

種類は1種類ですか?

毎年変えたりしてみたんですけど、なかなかどこのものがいいのか。

難しいですね。

いつも楽しいブログありがとうございます

私も毎年、大豆と麹の割合を変えているので出来上がる量もまちまちです。

ただ、ちょっと高くても大豆は良いものにしています。 今年のは北海道産の鶴の子大豆。 麹は湖国の味噌屋さんが作っている生米麹です。

師匠に言われたのは、大豆を炊く時、最初の灰汁というかすごい泡がでるんですけど、それはこまめに取る(圧力鍋だと無理ですが)のと、煮あがった時に、焦げ付かせるのは問題外ですが、あまりたくさんの煮汁を残さないように水加減に注意するという2点です。

煮汁に大豆の栄養が出るから、それをたくさん残して捨てるのは勿体ない、ということらしいです。