「源氏物語」の第五十二帖、「宇治十帖」の第八帖にあたる「蜻蛉」の作中での舞台は宇治山の寺、石山寺、六条院など様々に移りますが、現在知られている「古跡」は宇治市菟道大垣内の京都翔英高校の南側にあります。

校舎を背景に上図のような生垣の区画があり、前を通る旧街道はいまは「かげろうの道」とも呼ばれて源氏物語聖地巡礼ルートの一つになっています。この道を南下すれば「さわらびの道」に繋がり、そのまま宇治上神社の境内地に至りますから、作中の八宮の宇治山荘の周辺の地理と大体重なるようです。

案内板もありますが、現地が実際に「蜻蛉」の舞台であった確証はありません。江戸期までに「宇治十帖」がまとめられた際に、現地に古くから存在した「かげろう石」に「蜻蛉」を結びつけたのでしょう。

その「かげろう石」とは、上図の石造の線刻阿弥陀三尊像の俗称です。江戸期の元禄十一年(1698)の大鳳寺村の届書に「源氏物語」の名所として「かげろふの石」が挙げられていますので、江戸期には既に現在地に存在し、今と同じ俗称にて親しまれていたことがうかがえます。

この石仏そのものは藤原時代の遺品ですので、平安期から当地にあったことになりますが、その由緒や歴史は詳らかではありません。ただ、現地は中世宇治郷の北限に近いので、旧街道筋の辻の仏、もしくは境界守護石の役目を担っていたのかもしれません。

石は高さ約2メートルの三角錐状で、その正面に阿弥陀如来、左右側面に脇侍菩薩を線刻で表しています。藤原期の石像遺品としては非常に残りが良く、刻線の磨滅があまりありませんので、阿弥陀三尊の像容がいまでも明確に拝めます。野ざらしであることを考えると、この時期の遺品としては稀有の保存状況です。

上図は、向かって左に位置する右脇侍の勢至菩薩像です。これと対する左脇侍が観音菩薩像ですが、ともに「大和座り」と呼ばれる座姿勢をとります。現在の正座に近い形ですが、両ひざをやや外向きにします。これは藤原時代の来迎阿弥陀三尊によく見られる形式ですので、これが当時に流行した来迎図の一例であることが理解出来ます。

藤原時代の宇治は、平等院を中心とした宗教都市としても栄え、天台浄土教の隆盛のもとで、平等院鳳凰堂を極楽浄土の具現化となして極楽往生信仰の中枢となっており、当時の日本においては極楽を疑似体験して往生へも導かれると信じられ、阿弥陀信仰の最高の聖地ともなって多くの貴賤の参詣を集めていました。

そうした聖地は必ず四囲に結界をともないますので、来迎阿弥陀を刻んだこの「かげろう石」も、当時の境界に設けられた結界石としての役目を担ったのだろう、と推測されます。

そうであれば、巡礼者はこの線刻来迎阿弥陀仏を拝んで宇治に入ったことを実感し、信仰の気持を新たにして宇治川の渡しに向かうことになります。つまりは藤原時代の「聖地巡礼」の標石の一種でもあったことになります。

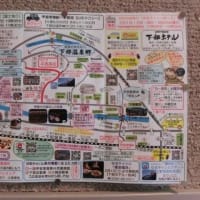

かげろう石(蜻蛉石)の地図です。