仙台藩御用酒

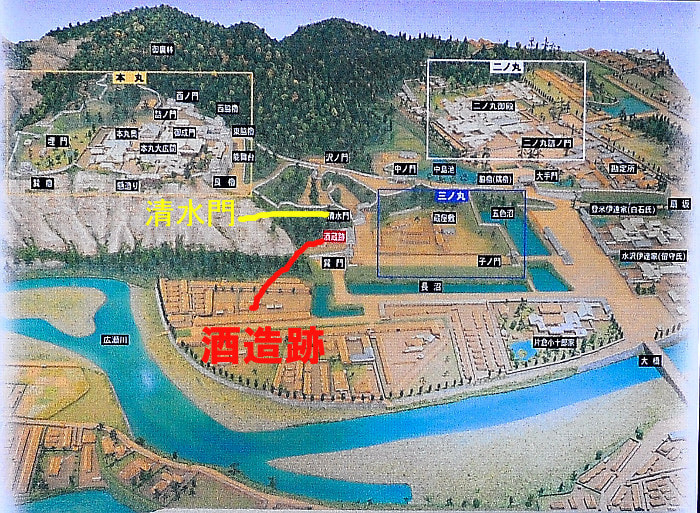

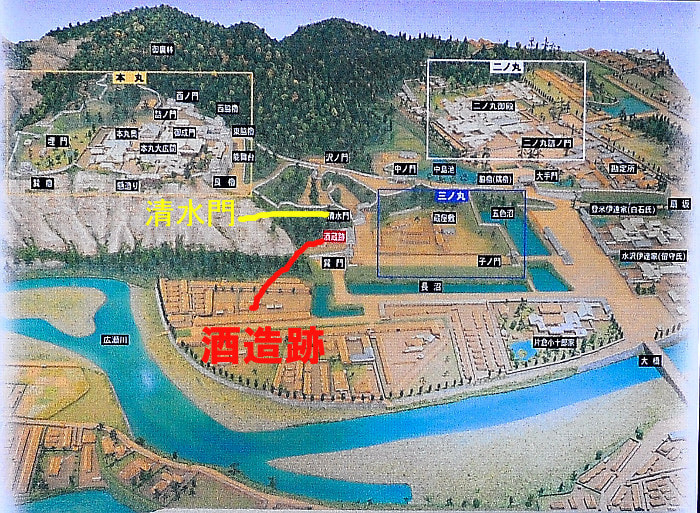

仙台市博物館は元々三の丸の跡地に出来ています。

政宗の時代はまだ戦国時代、その為に山城の形を形成していました。

当時はここから本丸に登ったと思います。

隅櫓の横に大手門がありますが、あの場所は当時城の外側だったのではという意見もあります。

このことについては、次回にいたします。

さて、御用酒の話ですが、仙台藩祖伊達政宗公は慶長十三年(1608年)柳生但馬守宗矩の仲介により大和の榧森(かやのもり)の又五郎を仙台に召し下し、榧森の姓と、帯刀も許され切米十両、十人扶持を給し、清水門の南側御太鼓部屋下に自ら地を相し縦十六間、横五間の酒蔵を建て、御城御用御酒屋と称した。

酒造用水にはこの附近の清水が使われていた。

榧森家は初代又五郎より十二代孝蔵(明治期)に至るまで仙台城御用酒を務め、その醸造する酒は夏氷酒、忍冬酒、桑酒、葡萄酒、印籠酒など二十余酒にも及び仙台領内の酒類醸造に多くの影響を与えた。

以来仙台藩に於いてはいわゆる町酒屋と御用御酒屋とか競い合い酒類醸造技術の向上と藩の経済に大いに貢献した。

御酒蔵跡と名水の湧出する地は宮城県産清酒の源流の地である。

この附近にある清水門の名の由来となっている。

寛永5年(1628)に政宗が若林城(現:宮城刑務所)に移ると、又右衛門それに従い若林で酒造を続けた。

現在発掘中のようだ

石碑がある、上記の説明文はここから引用。

石碑がある、上記の説明文はここから引用。

近くには、清水が流れていた。

酒蔵の清水があることから、ここの近くにある門は「清水門」と呼ばれた。

清水門があった場所には石垣だけが残る。 のづら積みの石垣ですかね。?

石垣の上へ・・・・ 苔むした石垣も見える。

奥へ行ってみたら、獣道のように・・・・近道だろうか?

近くにこんな石が? この穴なんでしょ?

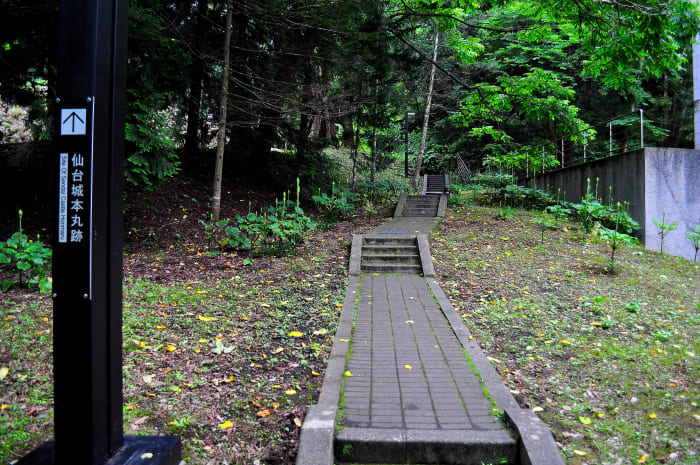

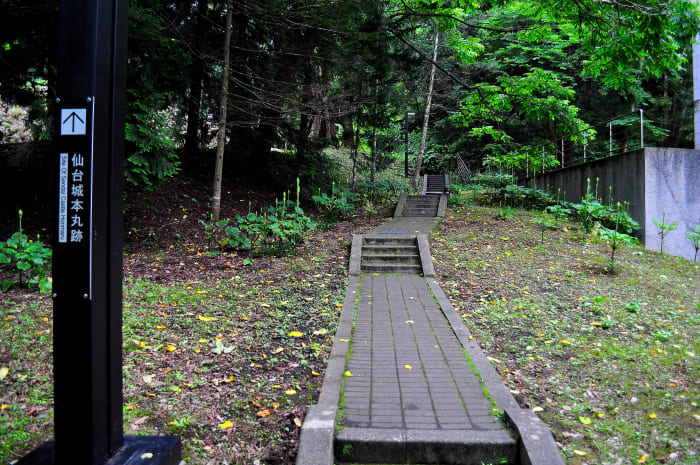

博物館(三の丸)からの本丸への道

おまけ・・・以前UP済みですが

仙台市博物館は元々三の丸の跡地に出来ています。

政宗の時代はまだ戦国時代、その為に山城の形を形成していました。

当時はここから本丸に登ったと思います。

隅櫓の横に大手門がありますが、あの場所は当時城の外側だったのではという意見もあります。

このことについては、次回にいたします。

さて、御用酒の話ですが、仙台藩祖伊達政宗公は慶長十三年(1608年)柳生但馬守宗矩の仲介により大和の榧森(かやのもり)の又五郎を仙台に召し下し、榧森の姓と、帯刀も許され切米十両、十人扶持を給し、清水門の南側御太鼓部屋下に自ら地を相し縦十六間、横五間の酒蔵を建て、御城御用御酒屋と称した。

酒造用水にはこの附近の清水が使われていた。

榧森家は初代又五郎より十二代孝蔵(明治期)に至るまで仙台城御用酒を務め、その醸造する酒は夏氷酒、忍冬酒、桑酒、葡萄酒、印籠酒など二十余酒にも及び仙台領内の酒類醸造に多くの影響を与えた。

以来仙台藩に於いてはいわゆる町酒屋と御用御酒屋とか競い合い酒類醸造技術の向上と藩の経済に大いに貢献した。

御酒蔵跡と名水の湧出する地は宮城県産清酒の源流の地である。

この附近にある清水門の名の由来となっている。

寛永5年(1628)に政宗が若林城(現:宮城刑務所)に移ると、又右衛門それに従い若林で酒造を続けた。

現在発掘中のようだ

石碑がある、上記の説明文はここから引用。

石碑がある、上記の説明文はここから引用。近くには、清水が流れていた。

酒蔵の清水があることから、ここの近くにある門は「清水門」と呼ばれた。

清水門があった場所には石垣だけが残る。 のづら積みの石垣ですかね。?

石垣の上へ・・・・ 苔むした石垣も見える。

奥へ行ってみたら、獣道のように・・・・近道だろうか?

近くにこんな石が? この穴なんでしょ?

博物館(三の丸)からの本丸への道

おまけ・・・以前UP済みですが

特に仕事のことで・・・

自分も昔半年も入院したことがありました。

ストレス解消しましょう。

今日の検診で 胃が悲鳴を上げてました

胃カメラで写しだされた画面を見て また胃が痛く成りましたわ・・・

もしかして、克服するかもよ!

自分も食わず嫌いだったのが後にわかりましたからね。

ホヤを食えれば、何でも食えますよ・・・違うか?

これにラッキョウもつければ、さすがのいやすこいっくも寄り付きませんよ

また、外したかな?

夜中に冷蔵庫を開けてビールを呑んでる、クロさんを想像しました。

この道は丹治さんも通っているはず…そのうちコメントがあるでしょう。

それにしても今頃、酒蔵跡を発掘とは?

夜中の酒蔵に抜き足差し足で近づく黒い影。

「ぐぐっ。プハーッ」「誰じゃー怪しき奴!出会え出会えーっ」

「わしじゃよ」「あっ!殿」「へへっ味見じゃ。皆にはナイショじゃぞ」

獣道のような山道も、博物館から本丸への階段道も懐かしいです。

いかに高校時代は授業をサボっていたか・・・

面倒かけます。その内直ると思います。

仙台城の石垣が数年前に整備されましたが、確か石垣の内側に古い石垣が発見されました。

野面積みの石垣はまだ他にも残っていましたよ。苔むして、それなりの味わいを見せています。

ごっつぉするよ。

野面積みの石垣、武骨さを感じます。

青葉城、石垣などは結構、残っているんですね。

何故か、昨日からURLが不正と表示されてしまいます。

URLを消さないとコメント出来ません。

日本酒はニガテなんで、はっぱりわがんねーんですわ

人様に贈る時に、どれがいいのかいつも迷ってしまいます

某保険会社に契約した時、家のお酒です!と頂きました。

確か創業は明治に入ってからだと記憶しています。間違ったらすみません。でも立派な老舗だと思いますよ。やはり仙台となれば味は分かりませんが勝山だったり天賞だったり取り敢えず名前だけは通っていますが、消えて行った酒蔵もあるでしょうね。

城のすぐ横では、仙台味噌も造っていました。

これは以前書いた記憶があります。

これは、昔から日本人の心に持ち合わせていたものです。

華道、書道、茶道、剣道、柔道…

いつしか、近道を覚えてしまった現代人…

漬け物のように一夜漬けってわけにはいきませんね。

もともと~~政宗っていうのが興味が薄いのですが~

お酒も、こうしてきめられた場所で、決められた水を使っていたのですね~

市内の森民酒造なんていうのは、どうなんでしょうね~

~水ですね

水を制するもの 天下も制す

藩がお酒を造るの

めずらしかったんですかね?

お互い切磋琢磨することは、何においても双方にとって良い刺激と成って伸びて行くのでしょうね

最近の若者の中には その様な事を「うざい」と決めつけて居る子がいて 折角のチャンスをむざむざ捨ててる。残念なことですわ (・_・;)

いけない、お酒に付いて語りたかったのに また、脱線してしまいました。